近代农民离村与城市社会问题

【内容提要】近代农民离村现象所带来的负面效应,主要体现在三个方面:首先,农业劳动力大量流失,农业生产衰退;其次,造成畸形城市;再次,构成中国近代土匪横行、军阀混战的社会基础。中国近代农民离村不同于英、美等西方国家,它是在半殖民地半封建化程度不断加深的过程中发生的。如果说西方先发化国家的农民离村只是资本主义过程中的暂时阵痛,那么,近代中国则不是不吞下半殖民地半封建化过程中农民离村的苦涩。

【关 键 词】农民离村/负面效应/城市社会问题

【 正 文】

农民离村进城是近代中国面临的一个重要社会问题,就其正面影响而言,剩余劳动力进入城市,为城市发展提供了一支庞大、廉价的劳动力队伍,有利于工商业的繁荣与发展,并增强传统城市在工业化中的重要地位;但是,近代中国农民大量进城,引起城市恶性膨胀,带来了许多城市社会问题。本文拟对此作一点粗浅分析。

一

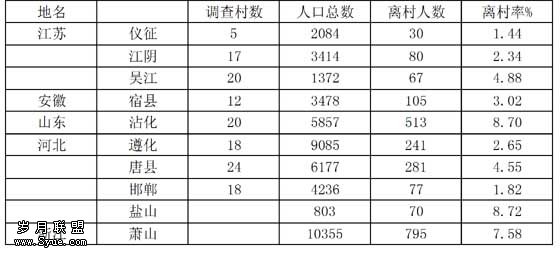

鸦片战争以后,随着不平等条约规定的通商口岸的开放,中国沿海沿江兴起了一批不同于传统城市的新型工商业中心,这里积聚了近代中国绝大部分的外资和民族工商业企业,对农村劳动力产生了一定的需求。同时,欧风东渐,习俗趋新,饮食文化丰富,就业与谋生较为容易。因此,城市成为农民向往的去处。如上海开埠后,“风气浮华,起居畅适,直无一户不有佣趁之人,而惟苏乡来者最伙,航船往来,几于如水赴壑。”(注:《申报》,光绪九年(1883)8月初7日。)不仅苏乡入沪人多,在上海租界中,“职员、外语通、经营广州零星装饰品的商人和餐馆的老板等,主要是广东人。买办、仆役、船员、木匠、裁缝、男洗衣工、店员则主要来自宁波。侍候外国妇女的大多数女佣以及本地人商店的刺绣和妇女头饰工是从苏州来的。南京的男子经营缎子、玉石、钟表和钻石生意。”(注:徐雪筠等译编,张仲礼校订:《上海近代社会经济发展概况》,上海社会院出版社1985年版,第12页。)在湖北孝感,“乡民因农村生活艰苦,羡慕都市繁荣,离村外出者,亦日渐加多,所去之处,以汉口为多。”(注:陈伯庄:《平汉沿线农村经济调查》,上海大学研究所,1936年,附件一,第40页。)江苏常熟的贫苦农民“唯有向城市另谋生活之道。内地城市,工业尚未发达,无法容纳,大都转趋大城市,男子入工厂充劳役,女子多做人家的奴仆”(注:殷云台:《常熟农村土地生产关系及农民生活》,《乡村建设》,5卷3期,1935年9月。)。四川长寿农村从1933—1935 年三年间逃往重庆的人数共约5380人(注:刘仲痴:《四川长寿农村底概况》,《农村经济》第2卷第8期,1935年6月。)。合川、綦江、江北农民,“仅就五年来(指1930—1934年—引者注)移往重庆者计之,亦有8640人。”(注:西华近代征集处:《四川农村崩溃实录》,成都民间意识社1935年,第3页。)据《农情报告》1935年的调查,全国22 个省中举家外迁至城市逃难、作工、谋生、住家的分别为14.2%、21.3%、15.4%、8.2%,四项合计达59.1%,到别村垦荒、务农、逃难的占 36.9%。同一时期对青年男女离村之去处的调查表明,因各种目的离村进城的达64.9%,而到别村作农民或垦荒的为28.5%。(注:《农情报告》4卷7期,1936年7月。)可见,在离村农民的流向中, 进入城市的比例最大。

二

农民大量进城造成了城市中严重的社会问题,具体表现为以下三个方面:

(1)城市人口过快增长。以上海为例,据邹依仁研究,1852 年上海总人口为54万余人,到抗战前的1936年增长到380 余万人(注:邹依仁:《旧上海人口变迁的研究》,上海人民出版社1980年版,第91页。),80余年间上海地区的人口增长了6倍以上。据估计, 近代上海的人口增长率至多在1%左右,按照这样的人口自然增长率,以1852 年的54万人口作为基数,那么到1936年的84年时间里,上海的人口应为(1+0.1%)[84]×544413,即125万余人,而不可能增加到380万余人。人口过快增长的主要原因“是由于人口从广大内地迁入的缘故”,如安徽淮北一带,“由于淮河长期失修,经常闹水灾,距离旧上海并不远,所以通过逃荒的方式来上海的安徽人口亦复不少。”(注:《旧上海人口变迁的研究》,第13、41页。)而江苏、浙江、广东流入上海的人口甚至超过了安徽。又如汉口,据《夏口县志》统计,光绪十四年(1888)汉口镇人口仅18万,而至民国初年竟增至120万,20 年余间增长近6倍(注:《民国夏口县志》,丁赋。)。广州人口1891年约为180万,1901年达240万。镇江人口1901年为20余万人,比1891年增加了5万至7万(注:汪敬虞:《中国近代工业史资料》第二辑,下册, 科学出版社1957年版,第1172页。)。

除了这些新兴工商业城市人口急剧增长外,一些传统政治中心城市也有人满为患之忧,清末流入北京的手工业者,芸芸众生,“约分两途:一曰食力,西人所谓工也;一曰食技,西人所谓艺也。食力之中,以当家人、车夫、水夫、及瓦作、小工四项为大宗;食技之人,以木匠、瓦匠人数为最多,此外尚有各种手艺之人,统计其数,亦不下数十万,皆系客民,并非土著。”(注:彭泽益编:《中国近代手工业史资料》(二),三联书店1957年版,第518页。以下简称《手工业史资料》。)民国时期,每年都有大批外省区移民涌入北平市。从历年市民的籍贯统计看,移民以河北、山东、山西、辽宁等省籍人口为主,来自全国各地。1936年全市人口约1533083人,在省籍人口中,河北籍占40.2%,山东籍占5.6%,其他各省占11.7%,合计占57.7%。(注:民国25 年《北京市统计览要》第11页。转引自韩光辉:《北京人口地理》,北京大学出版社1996年2月版,第282页。)南京人口增长也很迅速,据统计,1912年南京人口为269000人,1935年突破百万,达1013320 人(注:中国国民党中央委员会党史委员会编辑:《革命文献》(93),第226页。)。一些小城镇人口更是快速增长,如石家庄, “在京汉铁路未通以前,石家庄仅为获鹿县之一农村,住户约三、四十家……民国二年户数不过二百余家,民国六年增至一千户,彼时人口约六千内外,现(1927年—引者)则人口增至四万”。(注:《石家庄之经济状况》,《中外经济周刊》第181号,1926年9月25日。)

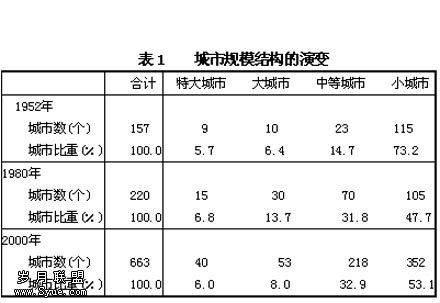

(2)城市人口职业结构严重失衡。在工业化进程的早期, 城市是以工业生产为主体的化城市,产业工人在职业结构中占有十分重要的地位。由于中国近代工业化水平偏低,流入城市的离村农民难以在现代产业部门得到合适的职业。不仅传统政治性都市,即使是开放的通商口岸城市,也存在着严重的职业结构失衡。先看沿海第一批辟为商埠的上海。1935年旧上海公共租界人口职业构成如表1:

表1:1935 年旧上海公共租界人口职业构成统计(注:《旧上

海人口变迁的研究》附录表16,第107页。)

职 别 男 女 儿童 合计 %

农业及园艺 942 208 — 1150 0.10

工 业 165035 38134 1680 204849 18.28

商 业 177499 4150 1679 183328 16.36

银行及保险业 10502 102 — 10604 0.95

运输与交通事业 13466 55 — 13523 1.21

专门事业(医师,律师, 13167 1467 — 14634 1.31

师,等)

政府及市政机关 7908 81 — 7989 0.72

陆海军界 409 1 — 410 0.00

写字间,速记员,办事员等 3569 58 — 3627 0.33

家 务 等 42489 14465 296 57250 5.11

界,技艺界,运动员等 2818 863 25 3706 0.33

杂 类 87792 276981 255017 619790 55.30

总 计 825596 336565 258697 1120860 100.00

上海是近代中国最大的工商业城市,当时先进的工业企业几乎都集中在公共租界内,其工业人口仅占城市人口的18%,而第三产业及无业人口竟占城市人口的81.72%, 可见上海的人口远远超出了工业化对劳动力的需求。

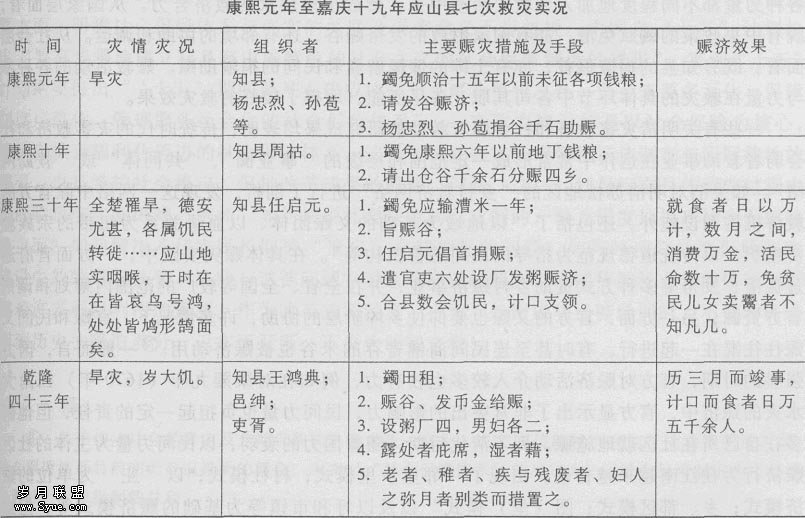

再看第二批开放的内地口岸城市汉口。汉口在清末时号称“东方芝加哥”,成书于1915年的《汉口小志》曾对清末汉口居民的从业状况作为如下统计:

表2:清末汉口居民职业概况表(注:《汉口小志·户口》,第3页。

)

行业 人数 行业 人数 行业 人数 行业 人数

政界 135 水手 324 矿师 28 道士 195

军界 196 划夫 1479 僧侣 220 石工 384

警界 224 车夫 2157 若力 3671 木工 3507

法界 97 轿夫 671 废疾 98 小贸 9464

学界 2025 码头夫 7914 船业 251 小艺 4625

报界 33 医士 401 洋伙 749 使役 500

绅界 293 种植 704 渔业 588 厨役 3203

商界 30990 畜役 57 乞丐 494 司事 572

律师 20 挑水夫 820 公差 487 优伶 109

馆幕 60 实业工人 2221 佣工 9256 无业 4579

儒士 571 术士 47 水泥工 1914 总计 99833

美术 737 教士 101 窑工 44

地理星卜177 机匠 640 金工 1801

上述统计不可能十分准确。但透过这些数字,我们依然可以发现,大体上就业于新式产业的“实业工人”,仅为从业人口的2.24%,更多的人口不得不在苦力、手工业、宗教、政界、文化等部门谋生。可见,离村农民大量涌入城市已经使上海、汉口这类新兴工商业城市出现了严重的职业结构失衡,导致城市商业大于工业,消费大于生产的畸形现象。

(3)城市人口大量失业,城市治安问题突出。 晚清城市无业游民的增多使统治者十分惶恐和忧虑,成都市民“瞿瘠枯杭,衣裤不完,往往群聚而游于市”(注:刘锦藻:《清朝续文献通考》卷373,实业6,考11301。 )的现象曾给上任不久的四川总督岑春煊留下了十分深刻的印象。北京情况更为严重,1900年八国联军入京,“死亡虽众,而自去冬以来,洋兵所据之地,以京城有全权庇荫,最称安谧,且谋生较易,四乡来者日众”,“无业游民生计日绌,苟不早为之所,则民不聊生,人心思变,更何堪设想。”(注:《手工业史资料》(二),第518 页。)第一次世界大战以来,随着外国资本的卷土重来,城市工人失业更加严重,如天津织布业,“失业之事,已为是业工人之家常便饭,尤以民18年中失业工人更多……天津织布厂坊,共有328家……解雇3089 人……合计天津织布业中所用雇工不过7873人”(注:方显廷:《天津织布工业》,1930年版,第67—68页。),失业工人接近半数。1928年,杭州丝织、经绒等11个行业失业工人达6028人,1929年仅丝织业失业工人就高达15000人,1930年仍有13000人(注:1928、1932年杭州市社会经济统计概要,见《手工业史资料》(三),第7071页。)。广州1928年的失业工人为8784人(注:《经济半月刊》第二卷,第20、21期合刊,1928年11月。)。另据《上海市年鉴》记载,1930年上海“华界”人口中,无业人口达308206人,占人口总数的18.12%,到1936年, 无业人口在总人口中的比例虽下降到16.19%,但绝对失业人数却增至347382人(注:邹依仁:《旧上海人口变迁的研究》表15,第106页。 )。

人口膨胀带来的城市社会问题集中体现在黑社会组织、抢劫、斗殴、拐骗等方面。清朝咸丰年间淮扬一带的黑社会组织成员“多脚夫、船户、肩贩、手艺及游民、游勇者流,借烟馆、赌场、茶坊、小押为巢穴,行劫为非,声气甚广……此类根柢于仙庙,枝叶于苏、沪,蔓延于京、瓜、清淮,萌孽于金陵、芜、六。”(注:李文治编:《中国近代农业史资料》(一),三联书店1957年版,第944页。 )清末汉口最繁华的租界地带及铁路车站、轮船码头等处,无业游民集结,许多游民结帮成党,游荡街市,一些会党组织如“洪帮”、“青帮”等大小头目也都混迹于此,汉口逐渐聚合成一股具有相当势力的黑社会组织。如有“武汉的杜月笙”之称的汉口大流氓杨庆山早年就是汉口华景街头的一个无业游民,后来加入洪门,荡迹秘密社会,步步升为名震长江沿线的“寨主”(注:参看《武汉文史资料》第9辑,第85—86页。)。 黑社会组织给城市社会带来恐怖、动荡,是城市社会秩序紊乱的一个重要温床。20世纪30年代,广东南海、顺德的农村妇女“离乡别井而赴广州、港、澳等处为人佣工,或操神女生涯者,几至不可数计。更查此辈妇女由乡来省寻工之后,因供过于求,谋生不易之故,其生活之困苦实有甚于乡间,是故每为一般拐匪所乘,借引荐谋工之名,将各妇女诱拐贩卖于从化北江各地,其年轻貌美者,闻所值动辄三五百元,一般女工入彀其中而被拐卖者,不知凡几。”(注:《国际劳工通讯》第10号,1935 年7月。)生活的艰辛也逼迫着一部分进城妇女充当娼妓,据汉口官方统计,1909年汉口妓女人数即达2857人(注:贺鸿海:《旧汉口的娼妓》,《春秋》1988年第3期。)。“(建德)少妇们、姑娘儿, 眼见得故乡已吃空了草根,也丢了年高的双亲、正在哺乳的孩子,纷纷到兰溪、金华去,在茶楼、酒楼中做了女堂倌,出卖着肉体!”(注:沈岳:《建德的政治和农村》,《中国农村》第3卷第7期,1937年7月。)

近代农民离村造成城市社会问题突出的根源究竟何在?笔者认为,关键在于农民离村的原因。

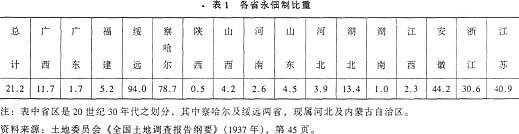

按照化理论的解释,现代城市对劳动力产生“拉”力,具体表现为城市工商业规模的扩大、新兴部门对劳动力需求的增长以及城乡收入预期值差异的吸引;同时,农村社会对农业劳动力又产生一种“推”力,如农业机械的采用及其对农业劳动力的排斥。在这种“拉”力和“推”力的作用下,西方工业化国家较好地实现了城市化。但是,近代的农民离村与其说来自于城市工业化的“拉”力和农业机械化的“推”力,还不如说源于人口压力。从静态角度分析,近代人均拥有土地始终没有超出3亩,如表3:

表3 :近代中国人口与土地比例情况简表(注:本表根据梁方仲编

著:《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社1980年版;

孙毓棠,张寄谦:《清代的垦田与丁口记录》;国民政府实业部:《中

国经济年鉴》,上海商务印书馆1934年版;王毓霖编:《经济统计摘要

》;柳诒徵著:《中国文化史》(下),正中书局印行1948年7 月初版

。其中,1901年的土地数沿用1887年的数字,1911年的土地数系据民国

5年农商部统计表中的各省田甫面积减去荒地面积之差,1932 年的土地

亩数原为1248781000亩,有误,更正为1248541000亩,并已按1 亩

等于0.92市亩折算为市亩。)

年 代 人口 土地 人均土地

1851 432164047 756386244 1.75

1873 277133224 756631857 2.73

1887 401520392 911976606 2.27

1901 426447325 911976606 2.14

1911 374223088 999480629 2.67

1932 423253508 1148657720 2.71

从全国范围来看,人均至少需要3.5 亩(注:笔者曾结合近代粮食亩产量和人均粮食需求量进行考证,并结合近代的记载,推算出人均需地3.5亩才能维持生存。)土地才能维持基本的温饱, 即使在风调雨顺的年代,传统农业的产出也不足以养活4亿多人口, 如果考虑灾害、耕地抛荒与改种、地权分配严重不均以及帝国主义侵华战争和军阀混战等动态因素,那么近代中国的人口压力就更大,尤其是作为直接生产者的贫苦农民承受着更大的人口压力,到城市谋生、逃难成为他们离村后的主要去处。

中国的早期工业化属于后发外缘型,即是在外国资本主义的影响和刺激下发生的,工业化发展水平十分低下。据统计,1887年新式工交、建筑、业在国民总产值中的份额还小到不可计量的程度, 到1936年时仅占总产值的7.9%,所占比重仍然很低(注:章开沅、 罗福惠主编:《比较中的审视:中国早期现代化研究》, 浙江人民出版社1993年版,第224—225页。),因此,工业化对农民离村的拉动力不能估计过高。

在这种背景下的农民离村同西方先发工业化国家如英、美等国相比,存在着较大的差异:

首先,西方先发工业化国家的农民离村同农业劳动力的非农化就业趋势相一致,其动力都起源于工业革命。据统计,英国在1801年时的农业劳动力占总劳动力的比重为35%;到工业革命完成后的1851年,农业劳动力下降到22%,与此同时,工业和服务部门的就业劳动力分别达到48.3%和29.7%,到1901年,农业劳动力再降低为9.1%, 而工业和服务业的就业人数分别占到51.2%和39.7%(注:《世界经济》,1987年第5期。)。美国在1820年时农业劳动力占总劳动力的比重为78.8%,1880年下降到51.3%,非农业劳动力上升到48.7%,到1910年时,农业劳动力再次下降到31.4%,非农业劳动力跃升为68.6%(注:韩俊:《跨世纪的难题:中国农业劳动力转移》,山西经济出版社1994年版,第44页表。原书据布鲁斯·F.约翰斯顿、彼德·基尔比合著《农业与结构转型》一书附录整理。)。可见,先发工业化国家中的离村农民大都能为非农产业部门所吸纳。在西方工业化国家,一方面,工业革命无情地摧毁和取代了手工业,逐步确立了大机器工业生产的主导地位;另一方面,大机器工业的发展,为农业生产方法的革新创造了物质技术条件,农业的机械化与农业劳动生产率的大幅度提高,能够为工业发展提供更多的剩余产品,大批廉价的农业劳动力能在不影响农业总产出的前提下被释放出来。因此,农民离村是经济发展过程中的一种积极现象。但是,中国近代的农民离村,发生在半殖民地半封建化程度不断加深的过程中,大机器工业和现代工厂制度始终没有发展成为占统治地位的产业经济成分,吸纳农业劳动力的能力十分有限。那些在外国资本主义和民族机器工业竞争下失业的、原先可以从农业和手工业的紧密结合中得以消化的相对过剩人口,难以在城市工商经济部门充分就业,于是带来严重的社会问题。

其次,西方先发工业化国家中的农民离村又是传统农村社会经济关系变更的产物。英国代表着这种变更的第一种模式。随着英国毛织业的发展和“价格革命”的影响,羊毛价格大幅度上涨,为了获取更大的利润,英国资本主义化的贵族强行圈占了大量土地,把耕地变为牧场,结果大批农民被赶出了土地。“持有地的圈围和合并, 特别是在1790 —1810年战时圈地狂期间,已经把包括一些破产的小所有主家庭在内的很多小持有者家庭驱逐进工人阶级。”(注:〔英〕克拉潘著:《现代英国经济史》上卷,商务印书馆1974年版,第154页。 )美国代表着另一种变更模式,随着工业革命的进步,美国农业机械化水平逐步提高,1892年内燃拖拉机在美国首先研究成功,1900年后出现汽油拖拉机,几年后就有了适于家庭农场使用的小型汽油拖拉机,到1910年,美国全国仅有1000台拖拉机,1920年达到24.6万台,1930年上升到93万台,农业基本实现机械化。与此同时,大规模农场经营占据农业生产形式的主导地位,1910年,美国共有573.7万个农场,平均每个农场经营面积为892亩,到1930年,农场数上升到629.5万个,平均每个农场的经营面积增加到953 亩(注:中国农业院科技情报研究所编:《国外农业现代化概况》,三联书店1979年版,附表10、16,第53—55页。)。这些大规模农场,耕作方法先进,单位面积农产品的收获量高,其农产品价格比经营小块土地面积的自耕农便宜。于是,那些继续耕种小块土地的农民不得不卖掉已经难以维持生存的那一小块土地,到现代大机器工业部门去谋生路。近代中国的农民离村发生在农村封建经济关系十分强大的背景下,农村中占主导地位的生产形式是小农经营,地主土地所有制及封建地租剥削广泛存在,封建高利贷关系十分盛行,广大无地、少地的小农阶层承受着巨大的人口压力,在旧式封建经济关系网中,再也无法生存下去了,进城谋生成了他们维持小农经济的必要补充。

总之,在静态和动态的人口压力中,近代中国农民离村既不是城市工业化所产生的“拉”力、也不是农村经济关系变更所产生的“推”力,因此,农民离村与离业处于脱节状态,如果说英、美等先发工业化国家的农民离村现象只是资本主义发展过程中的暂时阵痛,那么,近代中国则不得不吞下半殖民地半封建化过程中农民离村的苦涩。