近代江南的农家生计与家庭再生产

来源:岁月联盟

时间:2010-08-12

【摘 要 题】专题研究

【摘要】Every independent family is a fundamental unit of land possession and management,therefore,explaining farmer's bread-and-butter is a redoubtable visual angle to understand country ownership of land.There is actually much definite space from farmhouse sustenance what some scholars call"farmer economy"to the actual livelihood of peasants.In the scale of household land possession and operation condition,the farmers universally selected part-time farming,besides economical considering,a prior cause consisted in the need of household population reproduction and the successive kin ethics,addicting baby girl was namely a type of economy select establishing on culture rite.The agrarian type of operation in modern Jiangnan had an irrationality of section very much,it would be given upon to rational modernization heading effort with an eye to modernization theory visual angle analyses,its informing implicates farther axiology,but the agrarian family livelihood in Jiangnan was only such a situation in the specific society history space at that times.The scholastic logic appears full schlock compared with that of peasants' everyday life.

【关 键 词】近代/江南/农家生计

Moderu China/Jiangnan/Farmer's Bread-and-butter

【 正 文】

一、从“农家经济”到“农家生计”

要对农民的日常生活有一个正确的认识,首先就要真正地贴近农民,展示他们的日常生计,用农民自己的语言来说,就是“看一看人家一家一户的日子咋过的”。目前社会经济史研究领域普遍流行的概念是“农家经济”,还不等于农家生计本身。因为所谓“农家经济”实际是带有方法论意义的学理概念,准确地说应为“农家经济学”或“农家经济的经济学分析”,离真正的农民日常经济生活尚有一定的距离。这一概念的解释策略存在两个问题,一是单一化的成本效益分析,二是价值预设的成分太浓,或者说以现代化理论的价值标准评价农家经济的。这里看一下曹幸穗对1949年前苏南农家经济的研究(注:曹幸穗在时段限定上用了“旧中国”的字眼,我也不能同意,因为这会使自己在开始研究行程前就已经戴上了“有色眼镜”,浓烈的价值预设有可能妨碍了对历史真实的认识。),其中有一段对农民兼业化的评价特别具有典型意义。他从规模经济的现代经济学角度如此分析农民兼业化:“苏南农户的普遍兼业化,是小农生产与商品经济结合这个特定的生产方式的产物。从积极方面说,农户兼业化有利于利用农业剩余劳动力,增加农家收入和社会财富。”但是,农户兼业化也会给农业生产带来消极影响,概括起来说,它阻碍了社会分工的发展和形成适度规模经营,造成小农户经营的土地资源的浪费,阻碍了先进农业技术的推广,延缓了农业改良的过程(注:曹幸穗:《旧中国苏南农家经济研究》,中央编译出版社,1996年,第233~234页。)。可以说,曹幸穗的分析与珀金斯的“停滞论”、黄宗智的“过密化论”在本质上是一致的。研究农家经济主要不在于如何评价,而是要探讨农民们在特定的社会历史时空中为什么会做出这样的选择,也就是说解释要比评价更重要(注:与此相关的是学界对小农经济的认识总也跳不出“评价情结”,小农经济是经营形态层面上的概念,如从生产力水平角度给小农经济定性,当然是可行的,但涉及到对小农经济的评价,就有一个价值尺度问题,不可避免地会陷入一个价值预设的方法论误区,不管是对其持肯定的或否定的评价均如此。关于正反两方面的意见,可以参阅叶茂、兰欧、柯文武的综述文章(《传统农业与现代化——传统农业与小农经济研究述评(上)》,《封建地主制下的小农经济——传统农业与小农经济研究述评(下)》,《中国经济史研究》1993年第3期。)。

从学术渊源上看,“农家经济”的现有研究思路应追溯到卜凯的《中国农家经济》一书。在该书中,卜凯提出了农家经济研究的方法主要是通过制作表格进行调查,而“约有半数的表格系由本大学(指金陵大学——引者注)的高年级生所调查。其成绩经审核后,予以相当的学分。其余之半数,则系由新聘之调查员所调查”(注:〔美〕卜凯:《中国农家经济》,商务印书馆,1936年,第2页。)。费孝通在关于云南禄村土地制度的研究中对此种方法已提出质疑,认为农村社会研究中不宜采取这种方法,“一个和所要调查的现实没有直接接触的人,他不能发现这社区中所该用数量来表现的什么项目。他不能凭空或根据其他社区的情形来制定调查的表格。”而“一个社会学者去实地观察一社区的活动,他的任务在于寻求人类社会生活中的基本原则。他不但是一种社会活动的记录者,而且是一个解释者。”(注:费孝通:《禄村农田》,载《费孝通文集》,第二卷,群众出版社,1999年,第314~315页。)社会人类学的社区观察视角要比农业经济学的学理分析更为深刻,也能更为全面、客观地再现农民日常生活的真实状态。调查表格或研究中所用的成本效益分析即使再精确,如果对农民日常生活的乡土感觉甚为浅薄,那么这种定量化的研究也有可能远离农民的生活实际,甚至其结论有走向谬误的危险。或者可以说,基本假设是错误的,具体操作越精确,结论错误的可能性也就越大。

相对于“农家经济”概念,“农家生计”或称“家计”能够真切地反映农民从现实需要出发而做出的经济、伦理选择的合理性。要真正认识农民,首先就要理解农民,设身处地地考察农民生活于其中的社会历史场境。当然,学者必须在农民社会关系的动态系统中解释农家生计,正如日本学者滨下武志所说:“能够分析社会纽带的线索,必须按照中国社会历史的顺序,研究集团与个人二者均包含在内的家族或地区社会的构成与结合、以家政家计等的家族为主的社会经济活动、以及各行业的商业活动或经营。”(注:〔日〕滨下武志:《近代中国的国际契机——朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》中译本,中国社会出版社,1999年,第343页。)既然在关系网络中解释“农家生计”,那就应当看到农民某种经济选择的文化伦理意义。从一般的方法论言之,如马克思所说的,“在其现实性上,人是一切社会关系的总和”,人与人之间的经济交换关系必然有着伦理的、文化的内涵。在斯科特所说的“农民道德经济”中,经济的选择常受着经济之外的文化习俗制约。这在中国意义上,就是梁漱溟所讲的“经济、伦理相互为用”。林耀华在《金翼》中所描述的四哥志司,在抗战后看到由于战事、无休止抓丁派夫和摊派加剧了农民的贫困化,致使土地买卖、高利贷和抵押越演越烈,就考虑若一场战火把他的店铺毁于一旦,不如转而用店铺赚的钱在乡间大量购进田地。此后数年间,他在黄村谷地购得一百亩地和多片山林,而店铺生意和在土地上的田租收益又促使他再去放债。志司渐渐发迹了,但他利用苛刻的租佃与私人借贷方式沉溺于扩大土地之际,宗族乡村人际关系原则却被他忽视了,对此志留(即林耀华)也认为志司乘人之危以田做抵押是不道德的(注:庄孔韶:《银翅——中国的地方社会与文化变迁》,三联书店,2000年,第35~39页。)。志司一切以经济功利为目的,“掉进钱眼里了”,乡人对他的道德评价降低,甚至亲兄弟在道德上也不认同,这就必然减少了他在乡土关系网络中所能利用的人文社会资源。在吴江县开弦弓村,有一种借贷互助会,“会员的人数从8~14人不等。在村庄里,保持密切关系的亲属圈子有时较小。因此,会员可能扩展至亲戚的亲戚或朋友。……被这个社区公认为有钱的人,为了表示慷慨或免受公众舆论的指责,他们将响应有正当理由的求援。例如,周村长加入了十多个互助会,他的声誉也因此有很大提高。”并且“这种互助会的核心总是亲属关系群体。一个亲戚关系比较广的人,在经济困难时,得到帮助的机会也比较多。”(注:费孝通:《江村经济》,江苏人民出版社,1986年,第189~190页。)周村长的事例与志司正好相反,但不管怎样,即使是在经济交换行为中,文化伦理的力量也不可小视。亲属血缘、婚姻关系与家庭生计的内在联系也说明,对于农民的日常经济生活仅做单一的经济学解释是远远不够的。

美国人类学家孔迈隆(Cohen.Myron)20世纪60年代对南部客家“烟寮”(台南屏东县美浓郑镇的一个集落,以烟草生产为其主要特征,故作者以“烟寮”加以命名)的调查,发现该集落的农民大部分维持着大家庭生活。他认为之所以如此,是因为在烟草的耕作中,按照季节集中地投入劳动力是很有必要的,最经济、最能确保家庭劳动力的方法就是维持大家庭。即使是分居另炊,只要在烟草耕作中共同使用家庭劳动力,就仍然是一个家,所以他把家计的分裂看作是分家的标志(注:Cohen Myron.L:House United,House Divided:the Chinese Family in Taiwan,Columbia University,New York,1976.)。也许孔迈隆对于家计的解释过于强调经济因素,故有经济学单一解释之嫌。农家生计是农民家庭成员劳动协作的动态过程,家庭成员之间的角色关系就至关重要。张闻天20世纪40年代在陕北米脂县杨家沟村调查地主家庭经济时,发现地主破产的原因有三,即经商、吸大烟和经营不佳。由经商导致变卖土地的地主不少,如马国干的儿子马际选经营运输业(赶骆驼),结果赔本变卖土地,导致家产大减。也有因经营不善而自杀或逼成神经病的。地主马维新就认为米脂人不适合做普通买卖,只有放账置地才比较适宜,做买卖用人不当往往是失败的原因(注:张闻天:《米脂县杨家沟调查》,人民出版社,1980年,第30页。)。罗红光在最近的后续研究中发现,当地人所讲的“生意”并非只是买卖,而是特指无论规模大小,生产和销售浑然一体的一种劳动过程。马家地主既继承了山西祖先的生意传统,又拥有绥德创业时的生意经,是该地出名的“口不让人、钱不让人”的大户人家,故此“经验的直接传授方式既体现在操持‘家业’的日常生活的过程之中,同时也反映在他们言传身教的‘家风’之中。”(注:罗红光:《不等价交换——围绕财富的劳动与消费》,浙江人民出版社,2000年,第20~21页。)父子两代人的角色互动是家庭生计得以延续的人力资源条件之一,这是纵向的动态视角。从人口繁衍的角度看,“树大分枝”,一个大家庭迟早要分家,分家是家庭再生产的基本方式,它通过重新分配原有家庭产权而使家庭再生产得以实现,也使家业得以纵向传递。

此外,在一个相对稳定的时段内,家庭成员角色地位、社会身份等对于家庭劳动的分工也是必须考虑的因素,比如关于妇女的社会身份、家庭角色、财产观念的研究,对理解农家生计就是一个必不可少的环节。时下流行的所谓“女权主义”妇女史观对于正确地理解妇女在家庭生计中的作用恐怕无积极意义。杜芳琴从学科本位意识和女权主义观念出发,批判以往历史学研究中女性意识的“缺席”,认为“只有具备了女性主体意识和历史学的性别敏感视角,才能认识到史学中的女性缺失和历史上对女性认识的偏颇,自觉担当填补、重新评价女性的历史的任务,为建构一部完整的男女共创、共处、共享的历史做出贡献;充分认识到研究妇女史不止是为学术,也是为妇女、为社会,也为男人,用自己的学术成果(书和教学)影响学界、学生,影响女性和男性,以期改变历史沿袭下来的不利于两性平等的性别观念和性别态度及行为方式。”(注:杜芳琴:《妇女史研究:女性意识的“缺席”与“在场”》,载作者集《中国社会性别的历史文化寻踪》,天津社会科学院出版社,1998年,第46~47页。)如果作为一个从事实际工作的女权主义者,有这种理念应是值得提倡的,但学者毕竟与“妇联”工作人员不同,主义之争不能代替对现实(或历史事实)的学术分析。我甚至怀疑,带有强烈价值取向的女性主义妇女史观是否必然导向性别关系的历史真相?从妇女切入历史,或从历史场境中认识妇女,应强调女性社会角色在历史时空坐标中的位置,以纠一般史学“性别歧视”之偏,似为正道。我那村上的农民常说:“这一家日子过得咋样,娘儿们有一多半的份儿。”农民朴素的话语直观、形象而又真实地反映了妇女在农家生计中的作用。

二、“两种再生产”视角中的人地关系

近代江南乡村土地占有权的总体趋势是逐渐分散化,小农家庭劳动成为农业经营的主要形态。樊树志认为江南地区地权的分散化进程实际上从明末清初即已开始,清中叶商品经济的冲击更加速了这一进程(注:樊树志:《上海农村土地关系述评》,《上海研究论丛》1993,上海社会科学院出版社,1993年,第110~111页。)。清代前期苏州府三家地主漫长的地产积累过程,就典型地说明地主占有一定量的土地与拥有分散小块土地的大量个体小农同时并存。吴江县周庄镇沈氏家族,顺治十六年(1659)由祖遗田产4.018亩起家,至道光三年(1823)的165年里,共在吴江县购置田地596次,共4671.639亩,平均每次购置7.8亩。元和县碧城仙馆从乾隆十六年(1751)年至五十二年(1787)36年间,共置买田产51笔,计529.36亩,最多一笔为93.878亩,最少一笔为0.715亩。元和县彭氏家族从乾隆三十七年(1772)到道光十七年(1837),置买田产24笔,共63.7192亩,最多一笔为20.842亩,最少一笔为0.252亩(注:分别见苏州博物馆藏《世楷置产簿》、《碧城仙馆置产簿》、《彭氏“世禄挹记”置产簿》,载洪焕椿编《明清苏州农村经济资料》,江苏古籍出版社,1988年,第90~172页。)。太平天国战争使江南地区人口锐减,大地产也受到极大冲击。战争结束后,清政府召大量客民垦荒,一位当时的外国观察者这样分析道:“一八六五年以后,长江以南的土地为先来者占耕。他们耕种几年以后,便发给他们一张地契,令完纳田赋。在这种情况之下,当然只有靠田地生产而能维持生活的穷苦农民才能占耕土地,而且只是小量的土地。”(注:李文治编:《中国近代农业史资料》,第一辑,三联书店,1957年,第173页。)曹幸穗的研究表明,进入20世纪以后,由于人口繁衍所带来的人口压力和商品经济的发展,苏南乡村地权分散化程度进一步加剧(注:曹幸穗:《旧中国苏南农家经济研究》,第41~47页。)。黄宗智也认为,商品和农业密集化带来了近代江南农业生产家庭化的趋势(注:黄宗智:《长江三角洲的小农家庭与乡村发展》,中华书局,1992年,第56~57页。),这也是地权分散化的一个例证。既然学界前辈和同行已经对近代江南乡村地权变动趋势进行了相当出色的研究,我也就没有必要再耗费笔墨了,只是想借此说明,在近代江南乡村地权分散化的历史进程中,众多个体小农的农地经营规模必定十分狭小,地块甚或相当分散,这对于农民生计的意义是不言而喻的。

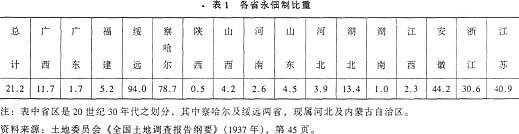

20世纪30、40年代的一些乡村调查,特别是陈翰笙所领导的中央研究院社会科学研究所的无锡调查,总是强调土地占有的集中化与土地使用的分散化同时并存,以此说明当时土地制度的不合理。土地占有集中与分散的标准不一或研究方法不同,所得结论也不一样。但无论如何,对于农地经营规模的细小化,时人一般是认可的。1933年春,中国农村经济研究会在中央研究院社会科学研究所无锡11村调查的基础上,又进一步对孙巷、庄前、大鸿桥、北靡、庙庵、谈家六村的农业经营进行了调查。韦健雄事后对三个村的材料进行了分析,发现“全部使用土地有80%左右属于中农、贫农,他们每户平均使用土地不到10亩;另一方面,地主富农使用土地只占20%。而且他们每户平均使用土地也还不到20亩。”(注:韦建雄:《无锡三个农村底农业经营调查》,载薛暮桥、冯和法编《〈中国农村〉论文选》,人民出版社,1982,第487页。)所谓的地主富农家庭土地经营面积也十分狭小,已经说明土地占有的集中化是不存在的。如果再将佃农的田面权认定为所有权性质,那么小农家庭农场土地占有权与使用权也并非是完全分离的。“满铁”上海事务所调查室1941年对无锡县开源乡荣巷镇小丁巷、郑巷、杨木桥三村75户农家的调查也表明,经营土地5亩以上的只有4家,其余的71家全在5亩以下,其中经营1亩以下的甚至达13家(注:“满铁”上海事务所调查室:《江苏省无锡县农村实态调查报告书》,1941年,第90~91页。)。“满铁”对松江县华阳镇裏行滨、许步山桥、薛家埭及何家埭四村落的调查,发现四村共63户农家,有耕地548.59亩,平均每户有耕地8亩多,4.9亩以下的19户,78人,户平均人口4.1人;5~9.9亩的18户,72人,户平均价格人;10~14.9亩的13,66人。户平均人口5.1人;15~19.9亩的8户,38人,户平均人口4.8人;20亩以上的只有3户,23人,户均人口7.7人(注:“满铁”上海事务所调查室:《江苏省松江县农村实态调查报告书》,1940年,第38页。)。在浙江省平湖县,一般农家“均为小农,每家平均之耕地面积,尚不逮十三亩,而每家平均人口则在四人以上,以如此小面积之农地,维养多数之人口,盖以农家缺少资本,则不能依劳力的集约经营。”(注:南京国民政府中央学校地政学院、平湖县政府:《平湖之土地经济》,平湖县政府印行,1937,第82~83页。)江南各地有关农地经营规模狭小的资料很多,恕不一一列举。如此说来,农地规模狭小、又多小家庭,乃是近代江南农村人地关系比率的真实写照。

至于小农家庭农地规模如此狭小的原因,恐不能从某个单一的因素来考虑。分家析产是家庭再生产的基本形式,从两种再生产的角度看,它实际上是物质资料再生产与人口再生产相互作用的动态反映。费孝通从分家析产解释农田的分散性,认为“每家土地面积窄小,限制了抚育孩子的数量。另一方面,土地相对较多的农户生养较多的孩子,从而在几代人之后,他们占有土地的面积就将缩小。在这些条件之下,人口与土地之间的比例得到了调整。”(注:费孝通:《江村经济》,第138页。)卜凯也认为,由于人口密度大,中国大家庭制度逐渐崩溃而趋向小家庭的转化,在耕地总面积保持不变的条件下农场大小与家庭大小正能相互调整(注:〔美〕卜凯:《中国农家经济》,第450~451页。)。钱穆(籍贯为无锡荡口镇)回忆其年幼时家族各房支的兴衰,记曰:“七房中人丁衰旺不一,初则每房各得良田一万亩以上。继则丁旺者愈分愈少,丁衰者得长保其富,并日增日多。故数传后,七房贫富日以悬殊。大房丁最旺,余之六世祖以下,至余之伯父辈乃得五世同堂。……故五世同堂各家分得住屋甚少,田亩亦贫。自余幼时,一家有田百二百亩者称富有,余只数十亩。而余先伯父及先父,皆已不名一尺之地,沦为赤贫。老七房中有三房,其中两房,至余年幼皆单传,一房仅两兄弟各拥田数千亩至万亩。其他三房,则亦贫如五世同堂。”(注:钱穆:《八十忆双亲 师友杂忆》,三联书店,1998,第8页。)人口繁衍的所造成的家族内部土地占有的不均和贫富分化,正是通过分家这一家庭再生产的基本形式而使人口再生产和物质资料的再生产有机地统一起来。

在物价水平一定的条件下,一定面积的土地所能养活的人口应是个常数,故农家土地经营规模的狭小也限制了家庭人口的繁衍。在清代,苏州郊区唯亭山乡农村生活费用较低,“六七个制钱就可以泡一壶茶,三十个制钱就可以上一次苏州去,人工又贱,租税也轻,牲畜、农具又很便宜,虽然大都种的租田,但是有了七、八亩薄田也就可以维持一家的生活了。”(注:施中一:《旧农村的新气象》,苏州中华基督教青年会刊行,1933年,第12页。)据中华职业社1928年6月在昆山县徐公桥所做的调查,“如用普通庄稼地供给五口之家,约须二十亩左右。”(注:杨懋青:《昆山县徐公桥区乡村社会状况调查报告书》,载中华职业教育社编《昆山县徐公桥乡村改进事业实验报告》,1928年7月,第23页。)吴县唯亭山乡与昆山徐公桥乡的亩制可能有差异,此外也不能排除民国初年物价水平提高造成一定面积土地所能养活的人口有所减少的因素。费孝通对吴江县开弦弓村家庭人口与土地比率的人类学观察也许更接近事实。开弦弓村农地面积为2788.5亩,有274户农家,每户平均约有10.06亩土地。“正常年景,每亩地能生产6蒲式耳稻米。一男、一女和一个儿童一年需消费33蒲式耳稻米。换句话说,为了得到足够的食物,每个家庭约需有5.5亩地。目前,即使全部土地都用于粮食生产,一家也只有大约60蒲式耳的稻米。每户以四口人,拥有土地的面积在满足一般家庭所需的粮食之后仅能勉强支付大约相当于粮食所值价的其他生活必须品的供应。因此,我们可以看到,这个每家平均有四口人的村子,现有的土地已受到相当重的人口压力。这是限制儿童数量的强烈因素。”(注:费孝通:《江村经济》,第25页。)一村之内土地面积不会增加,通过人为性抑制、溺婴(尤其是溺女婴)、出卖儿女等生育及非生育行为控制家庭人口,未尝不可以看作是农民应付紧张的人地关系压力的举措。

李友梅于20世纪80年代中期对开弦弓村的口述史调查反映了经济压力和地方习俗对农民家庭生育行为的影响,一位农民这样说:“通常,穷人家是用溺婴来减少和避免贫穷的压力,所以溺婴在村坊上也是不遭职责的事。我邻居家的媳妇第二始又生了个女小人,她婆婆当时就把这小丫头放在马桶里,后来这小丫头被倒入的水淹死的。做娘的心里是舍不得的,但她晓得,孩子留下来反正也没条件供她吃饱穿暖,养不活还不如死了的好。这样想也就想通了。这里的人家只要有了儿子,一般只留一个丫头,留两个丫头的人家是有别的打算的,多数是想用其中的一个去调换一个童养媳进来,因此许多童养媳还吃过婆婆的奶。穷人家顶多也只留两个男小人,一方面缺少田地和房子,儿子留多了又负担不起,另一方面乡下人要考虑劳力和传宗接代,还因为旧社会时孩子病亡率高,留一个儿子怕保不住。那些只有女孩子的人家,有的不愿招女婿,宁愿去领养一个男孩,这是从经济和感情考虑,也是解决劳力问题的办法。”(注:李友梅:《江村家庭经济的组织与社会环境》,载潘乃谷等编《社区研究与社会发展》,天津人民出版社,1996年,第500~501页。) 三、农民家庭再生产的生活史解释

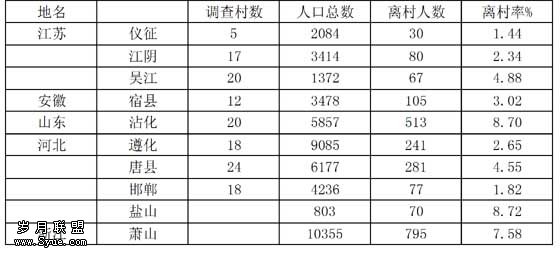

狭小的农地规模使家庭劳动力相对过剩,农民不得不寻找农业外的就业机会,以补家用之不足。上海特别市社会局1920年的农户调查显示了郊区农家相当高的兼业比率,“盖因居近都市,生活较高,往往受之压迫,陷于困穷,而上海尤甚。此次调查,无他项兼业者,百四十家中仅有十三,犹不及其十分之一。”(注:上海市社会局:《上海市百四十户农家调查》,载冯和法编《经济资料》,上海黎明书局,1933年,第242页。)林惠海20世纪40年代初在吴县枫桥镇孙家乡所进行的调查表明,该地农户兼业也达到一定比例,在所调查的154户农家中,家长兼业的有57户,占37%(注:〔日〕林惠海:《中支江南农村社会制度研究》(上卷),东京,有裴阁,1953年,第64页。)。该调查仅统计家长兼业情况,而未及其他家庭成员的兼业情况,如全面考虑,则兼业比率还会更高。如果说上述两处地近都市,那么江南其他县区的农家兼业比率也比较高。在常熟县昆承区治安乡,由于田少人多,每人平均1.6亩耕地,所以一般农民都有副业生产,据“土改”时苏州专区农协会工作团的调查,全乡共225户,其中做成衣的144户,木匠82户,剃头匠5户,小贩231户,帮佣223户,道士30户,厨子22户,铁匠15户,捕鱼者11户,其他26户,副业收入约占总收入的25%左右,单纯从事农业生产的仅23户(注:苏州专区农协会工作团:《常熟县昆承区治安乡土地改革工作》,1951年3月16日,苏州市档案馆藏档,卷宗号101—长期13。)。诸如此类的调查统计资料可以说不胜枚举,只是说明江南农民兼业的普遍性,而要更深入地揭示农家生计的内部运作,还要进一步从农民的家庭生活史来解释。

苏南行政公署土地改革委员会主任欧阳惠林曾于1949年10月邀请了无锡县梅村区四个乡八位农民座谈,调查农家租佃、债务情况,八位农民在座谈会上生动、具体地谈了自己的家庭生计。赵根大,大墙门十字乡人,45岁,一家大小6人,妻子43岁,有劳动力,三个儿子(分别为16岁、14岁)一个女儿10岁。家中有自田7分(包括荒、坟在内),租田2.2亩(其中桑田8分),借种田一亩。养一头猪、一只鸡。当年养秋蚕半张种,12斤茧,曾买桑130斤,蚕种折4升米。据赵自己说:他并不欠债,因为人家不肯借给他,嫌他穷。每年的收入不够吃,靠卖零工,每年要帮人家做五六个月的工。范寿根,住大墙门一保十一甲一户,36岁。家中共5人,母亲65岁,妻32岁,儿子7岁。女儿9岁。家里种租田三亩,自田九分(包括坟、荒、屋基),去年增加借田一亩(哥哥的田),另有房屋一间一架,羊一头。本人共欠债15石稻。平时不够吃,帮帮零工,过去原在浒墅关做席子,抗战开始后,因为父亲死了,才回乡种田,附带上街卖菜卖柴,来维持生活。薛永寿,周泾乡第二保朱孔圩人,一家共6口人,母亲60岁,由兄弟4人轮养,每年养3个月。妻39岁,小孩子4个。大的14岁,最小的1岁。家中有租田半亩,借田一亩半,其中半亩桑田。租田每年要缴租糙米四斗,借田缴白米一石。当年收秋茧12斤,换白米2斗多,仍然不够吃。解放前帮人家开机船,每年一季4个月,可得五石米工资,又帮人家开碾米机,两个月可以得两石米。单泉根,周泾乡第十七保四甲三户,前单巷人。家中老小11人,婶母50多岁,由他供养,有老父母。妻39岁,6个小孩,最大的14岁,最小的5岁。破屋三间。自田有5.2亩,租田二分半,租额每亩大米八斗,借田2.5亩,租额每亩大米一石,桑田有八分。当年养了一张秋蚕,家中劳动力很少,只有妻子可以帮助耕种,自己一年忙到头,田总算可以勉强种下去。1947年因为腿生病,不能做生活,先后借了三石米与八石稻看病,利率50%。病好了,日子却越过越难了。每年还租米、利米,剩下来的,就不够吃。妻子从1948年冬天起,就到上海替人家做奶妈,月薪八斗米,补贴家用。吴新耕,住薛典乡六保八甲二户,42岁,有3子4女,其中两个女儿已出嫁。自田2.5亩,租田7亩。每亩田收成白米二石,另外小麦每亩可收70斤,减去租额每亩五斗糙米、肥料(河泥)每亩折米三升,戽水费每亩二斗二升白米。余下总是不够吃,每月食米要一石五斗,一年就要18石,再加苛捐杂税,日子更难过。杨文彬,住薛典乡一保七甲三户,45岁。妻子49岁,有三女二男(大的17岁)。有自田1.3亩,租田4.5亩,借田3亩。每亩收大米一石八斗,缴租糙米5斗。收入不够吃,要靠做短工。女人下田帮着种田。欠债40余石稻。因为种种原因1947年死了母亲,借40担稻,冬里标会还去一半,1948年嫁女,又用去20余石,仍是借的。同年把自田1.3亩、租田1.2亩卖出田面,得稻23石,还欠40石。陆金荣,梅村镇第三保三甲三村人,40岁。母亲已死,父亲住大墙门乡硕望桥黄家祠堂。妻蔡氏,有女三(分别为9、5、2岁)。自田一亩,租田2.75亩,另外尚有一亩是万家祠堂的,不要交租,但每年要给祠堂350斤桑叶。当年养秋蚕一张带3个圈。他自己兼做裁缝,每天可做3升米到4升米,每年约做70个工。谢桂泉,梅村镇第五保十一甲十一户高田村人,39岁,妻顾氏,女蕙芬12岁。家有自田1.7亩,其中桑田0.7亩,借田4.3亩,当年养蚕半张种。过去曾是制麻将牌的手艺工人,每年秋收后到城里去做工,第二年二月才回来,种田实际上只有4个月,调查时欠债两石五斗白粳米(注:欧阳惠林:《无锡梅村区四个乡租田债务情况调查》,载华东军政委员会土地改革委员会编《江苏省农村调查》,上海,1952年,第211~213页。)。这八户农家的耕地面积都不超过十亩,单靠土地甚至口粮都不够吃,除吴新耕外,其他七家均不同程度地存在兼业现象。

另据1950年无锡市土改调查委员会的一份档案材料,无锡县西漳区塘头乡第五村金梅春,44岁,家有10人,有田17.6亩,自种9.1亩,不雇工,租出8.5亩,每年收租1石,农闲时兼做手,以土丝织成丝线出售,主要生活来源靠种田,“土改”中被评为半地主式的富农。与金梅春同村的马来兵,32岁,全家6口人(妻、子二、女二),有自田6亩,灰肥田4.8亩,除1.5亩出租、每亩多收租米1.1石外,余均自耕,妻亦参加劳动。农闲以土丝做成丝出售,每年并雇女工一名帮助丝业劳动,时间约四、五个月,此项副业每年收入4.5石米,但生活来源主要是靠种田,“土改”时被评为手工业资本家成份,本人有异议。西漳区塘头乡范巷村人范福全,家中共有6人(包括妻、妾、子、女),自有稻田7.5亩,桑田1.1亩,租人3.5亩,转租与人耕种,自田全部自耕,农闲时间本人出外做小工,另有小船一只出租,每月租金3石米,每年田中收入共4230斤米,小工收入2250斤米,船租收入5400斤米。“土改”时被评为工商业者,范福全本人在划成份大会上也当场承认(注:无锡市土改调研委员会:《土改材料》,无锡市档案馆藏档,卷宗号C6—长期—4。)。除金梅春家土地超过15亩外,马来兵、范福全家的土地均低于10亩,家庭手工业在整个家庭经济中占有相当比重。曹幸穗的研究表明,在1949年以前的苏南农村,人口压力的主要承担者是10亩以下的农户,其中尤以5亩以下的超小型农场为最甚,劳动力使用最节省的是16~20亩这一规模的农户(注:曹幸穗:《旧中国苏南农家经济研究》,第112页。)。据无锡县农村工作团第五大队1950年对该县张村区寺头乡四个村一个保的调查,包括种菜、捕鱼、养蚕等农村副业及农业以外的其他生产收入,在农民全年收入中占很大比重。从事副业生产的中农,其农业生产以外的其他生产收入可维持约四个月的生活,贫农可维持五个月,因此有些农民反而对农业生产不感兴趣,他们这样说:“种田是阿末条路,只要有点办法,总勿会在家。”(注:无锡县农村工作团第五大队:《无锡县张村区农村经济情况调查》,载华东军政委员会土地改革委员会前揭书,第96页。)开弦弓村的两位农民回忆1949年以前农业外就业对于贫苦农民家庭生计的重要性,其中一位说:“贩运是本地不少人家维持生计的一种办法,记得没有战争时,开弦弓村在农闲季节有八十几条船出去做生意,主要买卖青菜萝卜、毛竹、海蜇和自捉鱼虾。穷人没本钱做不起毛竹生意,大多只能在冬天做青菜萝卜生意。做贩运生意的人有时会遭到抢劫,弄不好还会挨打,因为那时到处有强盗,还有地头蛇和赌输场的人。他们知道你做了生意身上有钱就硬向你借钱,实际上就是叫你把钱拿出来给他们。”另一位农民还述及了他的家史,说:“我九岁(1913)死了父亲。当时家里有三亩破田,在圩头中间,一直积水,不能种麦,一年只种一熟稻。我兄弟两个,哥哥在父亲去世的当年结婚的,婚后不到一年就生了大病,他是因家里无钱不能上而死的。随之,他女人改嫁,母亲到震泽镇给人家做佣人,我出去做小长工,一家人各奔东西。我十八岁才回自家种田,母亲也不再做佣人了,母子俩靠种三亩破水田,可一年的收入只有三担米,连吃饭都不够。为了生活,我在秋后农闲时与人家合伙租一条船到浙江沿海做水产买卖,比如买进新鲜海蜇,在当地用盐腌起来,再摇回村里或苏州等地卖掉,就靠这样赚来的钱补贴家里的零用账。可以说,不做点生意就活不下去,村上几乎不见人家造房子,我家当时住的老房子还是在我祖父这一辈盖的,估计有一百多年了。正因为这样,一到秋里,村上的男人,特别是需要钱讨媳妇的人差不多都走空了。我家穷,积钱难,我平时省吃俭用,不敢多花一点钱,婚事推迟到二十五岁才办好”(注:李友梅:《江村家庭经济的组织与社会环境》。)。所谓“贫农”,耕田大概总在10亩以下,此类农户的家庭劳动力相对于狭小的土地来说有很大剩余,他们将相当部分劳动力投入到农业外的劳动中,精耕细作的集约化生产特点在这类农户中已不再存在了。

所谓的地主、富农占有土地较多,按照“土改”时无锡县政府划分阶级成份的标准,够30亩地就应划为地主。这部分农户的农业生产收入除消费外尚有剩余,基本无衣食之忧,遂将农业剩余投向工商业(注:参见无锡市土改调研委员会:《土改材料》。)。据原中国院经济研究所对无锡农村的调查,毛村在1936年以后有9户地主富农开设粉坊,一般雇用工人10多人;东吴塘、龚巷两村计有地主富农10户开设酒坊,雇工亦有10多人。张塘巷村地主吴念生,一面收租一面投资开设酱园、米行,贩运棉花、棉布,很快成为拥有千亩土地的大地主;毛村富农吴汉金从1931年开设粉坊起到1936年5年时间,除扩大粉坊经营外又买进土地40亩,建屋4间,买牛一头。毛村吴桑根,1929年仅有1.2亩田,以后在城经商,陆续寄钱回家,放高利贷、买田、造屋,1948年已拥有土地36.2亩;东吴塘村工商业户邵柏生,原只有一亩田,以贩卖鲜鱼为生,以后在无锡等地了百货公司、纱厂、乐群书局等,从1929年起陆续在家乡买地100多亩,“土改”时被评为地主(注:中国科学院经济研究所(原国立中央研究院社会科学研究所):《无锡县(市)农村经济调查报告》,载陈翰笙、薛暮桥、冯和法编《解放前的中国农村》,第三辑,中国展望出版社,1989年,第307、319、327页。)。从事该项调查的研究人员将这部分农家的经营活动解释为地租、高利贷和商业资本三位一体,这也是以往学术界的普遍看法。这种解释仍然是从固有的“地主制经济”概念出发静态地分析农家经济过程。实际上,从动态的角度看,这部分富裕农户的土地经营规模也有一个从小到大的积累过程,并且商业经营的风险性也有可能使其破产,此时土地的社会保障功能就格外突出。

无锡县东亭区后旸乡公益村人郭得元,全家15口人,其中11人在乡下居住。1945年郭得元与次子郭儒国在无锡市南门外北长街20号开设“新得记”绸布庄,1949年歇业,“土改”时郭得元摆布摊。长子郭纬国为大龙布店小股东并兼职员,股金占十六分之一,因经营业外投机,亏了本,1949年布店倒闭,1950年“土改”时在家从事耕作。次子儒国因绸布店倒闭也返乡从事农业生产。在农闲时,两个儿子均往城协助得元经营布摊。女儿素琴在安镇储家巷国民小学校任教员,月薪得米八斗左右。该户乡间有平屋三间。土地32.025亩,内有4.77亩只有田底权,“土改”时被评为地主兼商人。郭得元自己说家中有老母、妻子等五人参加农业劳动,父子三人在农忙时轮流参加劳动。县农村工作团的丁良典同志对他说:“县府规定满三十亩田即称地主,不论人口多少。”该村贫农新桂仙向县土改调研委员会反映,郭得元家在解放前雇用忙工一个,约60个工,由插稻起至养秋蚕止,临时工约100个工,在农忙时郭得元与其子轮流回家劳动,但劳动时间不长,不如人家劳动力强,大都支配工作、算算工资。

无锡县观惠乡河头村人姚荣福,乡下有稻田8.5亩,桑田2亩,屋基0.6亩,坟地0.3亩,秧田0.2亩;全家6口人,包括夫妻俩、祖父、两子、一女。“土改”时只有祖父一人在乡下,其余均住在市区。姚荣福的祖父原来经营煤炭业务,他本人也于1926年在无锡城内三里桥与别人合伙开设煤炭店,1928年拆伙,独自在城内通志桥开煤炭店,当时资本为100元。这样开了几年,日军占领无锡时,店内一切均被抢光,一家只得到乡下种田。1942年姚荣福又迁至城内王道人弄开煤炭店,营业日益扩大,生计日余,就将土地让其妹夫代为耕种,一家全迁至市区。1948年,姚荣福赴芜湖一带采购土煤。不久,因国民党军队封锁长江,煤船不能往来,并且一部分煤船半途失踪,以致倾家荡产。姚荣福急得生了中风病,在家不能走路,现欠人家约100余吨土媒,在1949年9月歇业。1949年3月将农村全部土地收回自耕,“土改”时被评为工商业家。

无锡县梅村区周泾乡十五保人郁鸿德,全家17口人,包括郁鸿德夫妻、三个儿子、三个儿媳、一个女儿、三个孙子、五个孙女,有土地24亩,其中佃入田1.83亩,借入田0.61亩,祖遗10.1355亩,自购田11.4245亩,完全自耕。自购田的过程是这样的,1917年8月购田0.447亩,1918年8月购1.554亩,1921年4月购1.559亩,1922年3月购0.5365亩,1928年4月购1.06亩,1931年9月购0.65亩,1936年3月购0.7亩,1939年4月购2.159亩,1940年6月购0.274亩,1942年9月购0.764亩,1944年7月购0.525亩,1949年4月购125亩。1939年长子郁瑞卿一房七口迁至市区南门外清名桥下塘,与人合伙开设永生煤炭店,至1942年拆股独资经营,当时资本计10石米,1949年解放后经营清淡。次子郁瑞臣,参加农业主要劳动,于农闲时做丝棉生意,掉换煤炭。三子郁瑞云,也参加农业劳动,1950年9月18日经介绍至友记鼎昌丝厂担任助理工作。郁鸿德本人中年时拥有船一只,于农闲时运用少量资本贩卖米粮,在抗战前停止贩卖,终年从事农业主要劳动。

华庄区太平乡第六村陆子芬,1950年时40岁,全家共8口人,他本人于1937年与别人合股在无锡城南门清名桥上塘开设正昌布店,占四分之一股,1950年5月间因经营亏损、资金不足无法周转,遂歇业。该户乡下有田11.7亩,其中押进田一亩,全部自耕,“土改”中被评为商人成份。

南泉区任港乡人鲍淇康,全家10口人,本人原系布厂职员,1949年后失业回家从事农业生产。其兄鲍富康原开设小型脚踏机布厂,1950年因亏损解散。该户共有田12.28亩,自耕9亩,出租3.2亩,兄弟未分家,自耕田由其妻及婶母负责全部劳动,“土改”时被评为工商业者成份(注:无锡市土改调研委员会:《土改材料》。)。郭得元等数户人家大都从事工商业经营,农业劳动曾一度在其家庭生计中退居次要地位,但是工商业经营的市场风险和战争的破坏,又使他们摆脱不了与土地的联系,工商业一旦亏损、倒闭,他们还有土地可以过活。此外,家庭中的部分人口仍在农村居住,他们的“根”在乡下,这当然并不仅仅是所谓的“恋土情结”,土地的社会保障功能恐怕更为重要。这使我不禁想起开弦弓村一位农民的话:“地就在那里摆着,你可以天天见到它,强盗不能把它抢走,窃贼不能把它偷走,人死了地还在”(注:费孝通:《江村经济》,第129页。)。

四、农家生计和妇女的家庭角色

研究农家生计还必须对妇女的劳动及家庭角色予以足够的重视。李伯重主要以相当数量的地方志资料证明,“在清代江南,无论是在生产劳动中,还是在与社会生产有关的其他劳动中,农家妇女都确实起到了‘半边天’的作用。”(注:李伯重:《“男耕女织”与“妇女半边天”角色的形成——明清江南农家妇女劳动问题探讨之二》,《史研究》1997年第3期。)我对此基本同意,也不打算再做重复劳动,我只是要进一步追问,农家妇女在家庭生计中的心态变化和社会评价又当如何呢?单靠地方志资料根本无法回答这一问题,而民俗学和人类学家所留给我们的资料乃至方法则足以胜任。在近代江南农村,妇女是家庭纺织业和蚕丝业的主要劳动力,部分歌谣反映了农家妇女的这种劳动角色。清代道光年间松江府上海县塘湾乡有一首民谣曰:“织布女,首如飞蓬面如土,轧轧千声梭若飞,手快心悲泪如雨,农忙佐夫力田际,农暇机中织作苦。”(注:何文源等纂:《塘湾乡九十一图里志》,下编,物俗,清道光十四年(1834),转引自戴鞍钢、黄苇主编《中国地方志经济资料汇编》,汉语大辞典出版社,1999年,第1170页。)江阴有民谣云:“新起房屋出角梁,当中有个织布娘,一天从早做到晚,还要延长到五更!”(注:顾颉刚等辑:《吴歌·吴歌小史》,江苏古籍出版社,1999年,第455页。)织布之苦反映了农家妇女所承担的家庭劳动甚或超过男子。清代文人王有光记录了一首青浦、嘉定一带的谚语,曰“纺车头上出黄金”,并解释道:“纺车,古时用以缫丝纑,后世更有棉花成纱,皆由车出。其器甚微,而其利甚薄,一家内助,以济食力,此犹未足称出黄金也。此而绩之,为布为缯等物,足以衣被天下,妇习蚕织,不害女红,不扰公事,不致舍业以嬉,浸为风俗,不啻黄金遍地”(注:王有光:《吴下谚联》,中华书局,1982年,第77页。)。这一解释主要是经济因素之外的社会伦理评价,但也足以说明农家妇女纺花织布对于家庭生计的重要性。当然,经济变迁的因素仍在起着基础性作用。20世纪前半期江南地区的化进程在很大程度上排斥了家庭棉织业在家庭生计中的传统地位,例如,在宝山县,“织布本是中小农的主要副业,收入颇大,所以织布的土地,大家都把它叫做‘聚宝盆’。若家有一架土机,每日织‘套段’,可成二匹,织‘长稀’至少可成一匹,大套六日可成一匹,每日约可赚钱二角。所以,农家平日常有机杼之声,如同常有小儿哭声一般,视为兴旺之家。娶来儿媳,能从清早到午夜,手不停梭,便深得翁、婆、丈夫之欢心,和邻里之称道。但在今日,土布的销场,全被洋布侵夺去了。‘聚宝盆’已一无用处,贴了工夫还亏本。家家都把布机、纺车停止起来,藏到灰尘堆里去了。因之多数女人,都抛下梭子,去做‘男人家’的事,即使长工,当‘脚色’,而男人们的劳力反转渐感多余无用起来。”(注:陈凡:《宝山农村的副业》,《东方杂志》,32卷18号,1935年9月,转引自章有义编《中国近代农业史资料》,第三辑,三联书店,1957,第648页。)由市场体系变动所致家庭织布业的衰败,直接改变了农家妇女的生存空间,而就业机会总是一定的,这就引起劳动力资源配置的社会性别冲突。

相对于家庭织布业,蚕桑业在近代江南农村更为普遍。在吴江县开弦弓村,蚕丝业在家庭经济中占有很重要的地位,养蚕技术成为考察儿媳妇的一项主要内容,已演化为一种地方习俗。蚕养得好与坏,关系到新媳妇的身份地位,也影响到娘家声誉。无锡有歌谣如此唱道:“四月里来暖洋洋,大小农户养蚕忙,嫂嫂家里来伏叶,小姑田里去采桑;公公街上买小菜,婆婆下厨烧饭香;乖乖小孙你莫要与妈妈嚷,养蚕发财替你做新衣裳”(注:顾颉刚等辑:《吴歌·吴歌小史》,第501页。)。歌谣反映了家庭成员之间的劳动分工,可以看出儿媳妇在养蚕劳动中是主要的劳动力。又有俗谚曰:“好女不著嫁时衣”,言女子出嫁至夫家,勤劳操持家务,自能“衣锦荣华”(注:王有光:《吴下谚联》,第40页。)。民国初年机器缫丝业的,在一定程度上对农家蚕桑业形成一定的冲击,但也增加了农家妇女的家庭外就业机会,同时提高了妇女在家庭中的地位。开弦弓村一位在村中丝厂工作的女工因为下雨时丈夫忘记给她送伞,竟会公开责骂她的丈夫。费孝通据此分析道:“这是很有意思的,因为这件小事指出了夫妻之间关系的变化。根据传统观念,丈夫是不侍候妻子的,至少在大庭广众之下,他不能这样做”(注:费孝通:《江村经济》,第165页。)。无锡有一首歌谣如此反映妇女的打工生涯:“湖丝阿姐上工厂,梳头打扮绝漂亮,右手张去小阳伞,左手提起小饭篮,赚了铜钱养阿三”(注:顾颉刚等辑:《吴歌·吴歌小史》,第485页。)。此种场境中的妇女地位的提高并不能从根本上改变妇女的社会身份。开弦弓村另有一位妇女,在结婚一年后去无锡的一家工厂做工,并和厂里的一个工人发生恋爱,厂方发现后开除了他们。这位妇女不得不回到村中,她的公婆一开始拒绝再要她,但后来又收留了她,准备将她另嫁他人。以便可以受到一笔钱作为补偿。最后,考虑到她在本村丝厂里能工作的本领,公婆取消了原来的打算,待她一如既往(注:费孝通:《江村经济》,第166页。)。公婆收留这位儿媳妇并非出于人道主义考虑,而是将她作为挣钱的工具,但从另一方面说,该妇女在丝厂工作的技能又成为她重新获得家庭成员资格的条件。在当时的社会场境中,农家妇女要想获得自己独立的经济自主权和社会身份,仍然是相当困难的事情。至于未出嫁的女儿,在家庭中的经济贡献与其地位也是不相一致的。清代昆山一首诗反映了农家女的养蚕劳动,吟曰:“东家女儿发垂靥,阿母唤来采桑叶。枝头叶稀翠黛颦,心忧蚕饥畏母嗔。归来饲蚕蚕不饥,三眠百日蚕吐丝。又恐丝薄织作迟,唧唧复唧唧,当窗织成匹。织成云锦五色光,可怜俱为他人忙!”(注:[清]张潜之辑:《国朝昆山诗存》卷30,《饲蚕歌》,道光刊本,转引自洪焕椿编《明清苏州农村经济资料》,第635页。)从财产分配的经济预期来看,女孩子养蚕为家庭创造的经济收益并不能为她提供获得家产继承权的资格,所以是“可怜俱为他人忙”。

黄宗智通过在松江华阳桥薛家埭等村进行的口述史调查,发现参加家庭劳动的农家妇女在阶层上是有区别的。薛家埭的妇女,属于有钱人家,不需要干任何农活,她们从未下过农田,即使是很轻的拔秧之类的活计也未干过,家里也雇人帮忙。南埭村的何会花和郭竹英,从妇女干较多农活的村庄嫁到南埭,结婚后继续在田里干各种农活,甚至干插秧这一认为需要有最高技能、通常认为是男人专有特权的农活。黄宗智认为,随着商品化农业的出现和手工业的发展,产生了妇女和儿童参加生产的要求,随后带来了农业与家庭手工业相结合的生产家庭化的趋势。也就是说,近代江南农业的商品化是以小家庭越来越多地采用机会成本极低的家庭辅助劳动力,边际报酬不断递减的生产系统为基础的(注:黄宗智:《长江三角洲的小农家庭与乡村发展》,第54、56、91页。)。对于黄宗智的口述史调查,我不仅不表示怀疑,反倒认为是可信的,但妇女劳动力的较多使用是否就是农业密集化的表现形式,还值得进一步讨论。前文已通过个人生活史资料展示了贫困农家兼业化的普遍性,使用妇女、儿童劳动力恰恰是农业生产中劳动力投入减少的标志。对于经营工商业的富裕农户来说,土地耕作甚或已成了他们的副业,妇女、儿童劳动力投入农业生产中,可以缓冲工商业经营的风险。在这两类农户中,农业生产的“过密化”恐怕是不存在的。特别是在地近城市的郊区农村,商品化程度较高,农户农业外的就业机会多,农业生产中的劳动力投入相对减少,如“土改”前上海近郊的杨思区沈家宅村,男子从工从商者为多,妇女成为生产上的主要劳动力,在被调查的37个农业劳动力中,妇女32人,男的只有5人(注:中共上海市郊工作委员会:《上海市郊区土地改革》,1952年11月25日,上海市档案馆藏档,载《档案与史学》2000年第3期。)。看来,商品化导致“过密化”的观点是不成立的,如果由商品化来观察农家生计的变迁和妇女家庭地位、社会身份的变化,则是比较可行的解释策略。

当然,社会经济事实的解释不是简单的现象描述,我们必须透过现象来分析其本质。近代江南农民家庭再生产的基本性质仍然可以在事实评判的层面上加以认识,而前文所说的从化价值体系出发的评价则有失偏颇。日本学者西dǎo@④定生对明清时期松江府棉纺织业的研究,在方法论上就很有借鉴意义,他认为:“假如以农村棉纺工业为媒介,从类型上掌握的话,那么它就是以商品生产为目的,从十一、十二世纪开始产生,到十六、十七世纪时完成其发展的农村工业体制的新形式。产生它的母胎是土地制度的强大压力,这个土地制度的结构不是作为所谓佃户制度在地主阶层以下形成,而是表现为高额租税等,与中央集权的君主专制国家不可分割地联系在一起的。并且,在这种土地制度下的农村手工业,以控制它的商业资本为背景,作为个体小农的家庭辅助手段发展成为了农村副业。况且这种农村手工业因为不会从土地制度下解放出来,所以始终是个体小农的简单再生产,不会向前发展了”(注:〔日〕西dǎo@④定生:《中国经济史研究》,农业出版社,1984,第329页。)。农民家庭的简单再生产性质,是由特定的人地关系压力、土地制度弹性、市场交换关系等基本要素组成的社会历史要素所决定的。尽管近代江南地区的商品化程度相对于其他地区较高,但农地规模较小的贫困农户仍然是为维持生计而不是为市场而生产,土地规模、资金条件决定了他们不可能进行扩大再生产。“土改”时无锡县坊前乡中农徐阿锡、雇农徐老三对当村干部不感兴趣,还异口同声地对“土改”工作团说:“分田不分田没关系,多贷点肥料是真的”(注:苏南农村工作委员会:《无锡县坊前乡土改典型试验初步总结》,锡山市档案馆藏档,卷宗号B1-2-18。)。并不是他们土地太多,而是资金短缺,在原有狭小的土地上资本投入已经严重不足,简单再生产的维持就很成问题。拥有土地较多的农户,虽然从事工商业、高利贷经营,但土地的社会保障功能又使他们的“恋土情结”得以强化,工商业的扩大再生产也没有太大的社会空间,经济资源条件之外的分家析产、战争事件的影响也是制约这部分农户进行扩大再生产的基本要素。农家生计是流动的,土地规模自然也是变动不居的,土地户间交易遂频繁发生,由此产生了贫富分化的社会分层效应。家庭成员的角色、身份也部分地取决于他们在家庭生计中的劳动贡献,物质资料与人口的再生产有机地统一在农家生计的动态结构中。