西欧富裕农民——乡绅阶级形成与农业资本主义的兴起

——兼与明清绅衿阶层比较

【内容提要】15、16世纪以来,乡绅或士绅分别在英国和形成和崛起,或许基于这一原因,中西学者习惯将Gentry与士绅对译。其实,无论形成的背景与途径,抑或社会性格与前途,二者几无相通之处。英国中世纪晚期以的普遍和富裕农民兴起为基础,社会结构发生变化,上层农民与一部分骑士和乡绅融合,形成农村的“第三等级”,他们既有一定的经济地位,又有一定的地位,是农业的发起人,是迈向现代农村社会的载体。实际上,新兴的乡绅阶级就是农业资本家或农业资本家前身。明清之际的中国乡绅主要依赖于专制皇权和功名科举,是封建特权身份在中国封建社会晚期的一种特定表现,而与新的生产力、新的生产关系无涉。

【关 键 词】英国乡绅/富裕农民/资本主义农业/明清绅衿/封建特权身份

乡绅的发展,是西欧中世纪晚期社会结构变迁的一个十分重要的现象。随着社会和经济的演进,乡绅逐渐成为社会转型时期乡村经济生活和社会生活的实际执牛耳者。西欧学家宣称,“整个16世纪的特征就是乡绅的兴起”(注:R.陶内:《乡绅的兴起》,载英国《经济史评论》,第11卷,1914年;施脱克马尔:《16世纪英国简史》,三联书店1962年版,第49页。)。乡绅已不同于传统意义上的封建等级,因此,被西方经济史学家称为乡村“第三等级”,或被称为介于土地旧贵族与传统佃户之间的“中等阶级”。西欧乡绅阶级的形成是以乡村富裕农民稳定而充分的发展为基本前提的,因而乡绅与富裕农民有着千丝万缕的联系。在中国,明清时期被称为“乡衿”或“乡绅”的阶层在乡村社会中似乎也有越来越膨胀的趋势。然而,从本质上讲,他们不是封建旧营垒中的否定因素,与“力农致富者”的发展亦无多少关联。本文试评述西欧和中国乡绅在封建社会晚期不同的政治与经济特征以及不同的发展前途,旨在说明以新的生产力和生产组织为基础,有着新的生活、新的观念和新的需求的新型生产经营者群体的兴起,是传统农业社会迈向现代社会的载体。

一

西欧乡绅阶级的形成主要是西欧富裕农民长期发展孕育的结果。

自10世纪以来,经过三四个世纪的发展,西欧农民经济生活和社会生活的状况已大为改观。到14世纪末叶,封建领主对农民的控制大为放宽,旧庄园制度正在蜕变为一个空壳。事实上多数农民不再像一百年前他们的祖先那样贫困了,他们所占土地的面积较前扩大了或者土地质量较前提高了,用作牧场的空地也大为扩展;更为显著的变化是手特别是织布业在农村发展起来。他们经常出入市场,出卖他们生产的农产品和畜牧产品,同时买来各种日用品以满足自己逐渐增长的需求。在精神上,这些人正在逐渐告别卑贱、愚昧的过去,获得了一种对于自己价值的自负之感,特别是在英格兰和低地国家,这种情绪尤为明显;一个歌谣说道:法兰德斯的农民,当他喝醉时,认为世界是属于他的(注:布瓦松纳:《中世纪欧洲生活和劳动》,商务印书馆1985年版,第922页。)。

在这样的背景下,以农民群体物质和精神力量普遍发展为坚实基础,西欧农村分化出一批精英分子:富裕农民逐渐崭露头角,到中世纪晚期,已作为一个稳定的阶层脱颖而出。

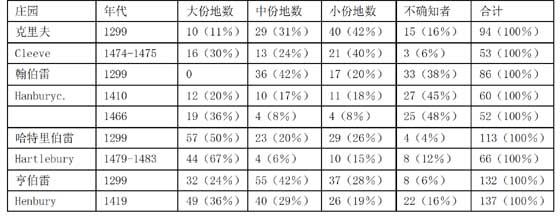

据考察,西欧农民的上层阶级大约在14世纪下半叶形成。在英格兰,乡村里常有四五家经营着80英亩以上的地产,饲养着几百头牲畜的自由农,该地产平均每年为其带来20镑左右的收入。这样的自由农,后来又称之为约曼(yeomen)。在法兰西,上层个体农户一般拥有10公顷到50公顷的土地,其人数不超过农民总数的1/6;在14、15世纪的土地市场交易中,他们是积极的参与者,当时,富裕自耕农的土地占到法兰西总耕地面积的1/5,在某些地区占到1/3。在意大利中部和北部,富裕农民对土地的兴趣也是那样的强烈,并且受到当地政府的赞助,使其对非贵族土地的购买具有优先权(注:以上参阅希尔顿、法根《1381年英国人民起义》,三联书店1966年版,第33页;布瓦松纳《中世纪欧洲生活和劳动》,第327页。)。

西欧农业社会为什么能够孕育和分化出富裕的农民阶层?笔者认为,富裕农民的形成和必须以村民的普遍相对富足(而不是普遍贫穷)为基础,因为只有广大农民的劳动生产率有相当程度的提高,农民普遍进入商品交换市场,才能促进商品流通总量的增长和使产品(包括劳动力)获得接近自己价值的市场价格,最终使货币地租的确定不可避免。货币地租的实行势必使佃农和土地所有者之间的人身依附关系淡化,逐渐转化为契约关系和货币关系;换言之,当一切产品以至土地、劳动力作为一种商品大规模地进入市场时,封建主的超经济统治也就失去了基本依托,以人的依赖关系为特征的乡村旧社会也就走到了尽头。这是富裕农民产生的前提,也是西欧中世纪阶级关系发生质变的契机。

富裕农民是如何起家的?从我们掌握的资料看,他们多数是善于经营或者因有某种技艺而积累了一定财富的一般佃户。富裕农民依靠新型的经营方式,一方面对旧领地进行蚕食,即一块一块地承租和购买领主的自营地;另一方面也对小农份地进行吞并,即将无力经营或找到更佳生计的小农的土地吸收过来,以至他们增多的土地往往分散在若干村庄。让我们分析一下富裕农民威廉的地产来源。他是汉丁郡托斯兰百户区陪审员,共有160英亩土地,却来自4个庄园的13个田主。他每次买进或租进的土地,几乎一半都在1.25英亩或1/4至1/2维尔盖特(注:1 维尔盖特大约相当于30英亩左右,1英亩相当于6.2市亩, 富裕农民威廉160英亩土地已是不小的面积。)之间,可见多来自中小农户之手(注:科斯敏斯基:《英国13世纪农业史》,牛津,1956年版,第261 页。)。这样大的土地面积,绝无可能自己家耕种。在超经济力量衰退,市场(包括劳动力市场)日益成熟的环境下,求助工资劳动者是他们最佳的选择;实际上,这种新兴的生产方式使雇主空前获利,所以他们才那么热切地扩张土地。显然,这种新兴的生产方式和生产关系因农民普遍参与商品经济而发生,而新的生产组织的确立反过来为农村商品经济的深入发展,开拓了新的前景。

劳役折算为货币地租后,许多领土也曾雇佣劳工,直接经营土地。但由于旧贵族非实业化的倾向,再加上陈旧的庄园体制制约,原领主或代理人搞雇工经营总是力不从心,无法与生产起家并依靠市场逐渐起步的富裕农民雇佣经济竞争。黑死病疫之后,欧洲粮价大跌而劳动力价格上扬,对于举步维艰的领地经济犹如雪上加霜,封建领主大都入不敷出,常年亏损。所以出租自营地,坐吃固定的年金,成为领主不失明智的选择。

领主自营地出租,时常在佃户中间大致分割,不过,在更多的情况下,是将自营地集中出租给一两个有实力的大户。他也许是一个乡绅、一个骑士或一个商人,许多时候就是一个富裕农民。欧洲中世纪史学家庞兹指出:“如果一个合适的承租者能够很容易物色到,那倒令人奇怪了。他们必须是有技艺的和成功的农夫,还要有一笔资金垫付以进行大块土地的经营。他们大概要在较富裕的上层农民中才可以找到。”(注:庞兹:《欧洲中世纪经济史》,伦敦,1986年英文版,第218页。)领主自营地常常以一个大的、完整的单位租给某个杰出的佃户,包括各种类型的土地和建筑物,诸如厅堂、厨房、谷仓、牛棚等。有时连羊群和牧场也一起租出去,被称作“家畜租佃”。这种承租方式,在意大利、低地国家、日耳曼的莱茵兰、英格兰和法兰西等地都相当普遍。租期一般都比较长,在意大利为6年到9年,在法兰西为30年到50年,在英格兰为70年,最长为99年,甚至为几代人。在这一时期,租金一般是固定和偏低的,而且明确地写进合同中。例如,在普罗旺斯,写进合同的租金仅相当于以前的1/4甚或1/8,在法兰西其他地区则仅为原地租收益的3.13%和2.33%(注:布瓦松纳:《中世纪欧洲生活和劳动》,第 329~330页。)。

富裕农民的扩张过程,就是资本主义或半资本主义的农场经济替代封建地产经济的过程。同时,以此为基础,富裕农民在地方事务中的作用,也令人瞩目;最迟到15世纪中期,他们实际上控制了乡村的司法和行政事务。他们的活动改变着乡村的经济生活和社会生活:一方面瓦解着封建领地,另一方面使村社共同体不断分化出少地或无地的农民。西欧中世纪佃户经济一向具有的稳定性,日益受到威胁。新崛起的富裕农民和其他乡绅等,总是企图把传统佃户撵走,包括利用其暂时困难或者未能履行契约,将份地转移到自己手中。在西欧各地,有相当一批这样丧失土地的公簿持有农,加入到农业工资劳动者的队伍。

这样,随着农民内部土地占有平均化局面倾圮,也随着领主自营地不断肢解,由富裕农民开创的一种新的生产经营结构很快地起来,诚如马克思所指出的,到15世纪,“资本主义地租农场主出现在土地所有者和实际从事劳动的农民之间”(注:《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1979年版,第901页。)。

二

西欧中世纪晚期的富裕农民,以新的方式控制了生产、交换等环节,还控制了乡村行政事务,成为中富有生气的阶级力量,成为农业的最早发起人。与此形成鲜明对照的是,封建领主特别是那些拥有贵族身份的大庄园主,却急剧衰落。贵族地主,无论在人数上或在实力上都不断减少和削弱。据统计所及的63个贵族,在16世纪平均年收入降低26%;每个贵族平均拥有的庄园数也从54个下降到39个(注:P.克里德特:《农民、地主和商业资本家,1500—1800年的欧洲和世界经济》,剑桥,1983年版,第56页。)。

中世纪晚期西欧贵族通常都不直接经营土地,而是靠固定的年度租金过活。大片土地的出租期往往长达几十年之久,甚至更长,其间即使租金有所增长也绝对赶不上生活费用增长的比例。当生活费用不断增长的时候,贵族一年比一年更拮据,不得不举债度日。他们往往以庄园作抵押,当他们未能付出利息的时候,抵押品的赎回权就被取消,因此丧失了土地。贵族的没落过程,以意大利最为突出。廷廷那诺族原是多斯加纳的大贵族之一,其最后一个领主,就这样丧失了他的祖传的地产而靠施舍过活,最后饿死在赛亚那街头上(注:汤普逊:《中世纪经济社会史》下册,商务印书馆1963年版,第452页。)。当然贵族依然存在,不论在意大利还是在法兰西、英格兰、西班牙和德意志都有拥有数十个封地、年进数万金镑的贵族,但是他们只占一个极小的比例。大多数贵族不重视或没有能力经营自己的地产,将其卖掉,以偿还债务或应付开支。

通过市场等手段不断集中土地,并逐渐建立起自己的新型地产,是前已述及的那些富裕农民;不久,更具有经济实力并改变了旧式地产经营方式的乡绅和骑士也加入进来。富裕农民与乡绅、骑士之间有着多方面的社会和经济联系。从社会身份上看,上层农民日益与乡绅、骑士交融;但从生产方式上看,却是骑士、乡绅向富裕农民开创的雇佣经济转化。一些骑士和乡绅虽然也曾是庄园主,但他们的地产很早就与完全依靠农奴劳役的大庄园不同,一般实行比较宽松的管理,并且较早地实行货币地租和进入市场,所以骑士地产被学家称为“半庄园”或“大块自由持有地”。特别是15世纪中叶以后,不少骑士进一步改变地产经营方式,纷纷加入最初以富裕农民为主体的资本主义租地农场主的行列,并成为庄园主自营地的重要承租人。

事实上,富裕农民与乡绅、 骑士的身份界限越来越不明晰。 正如16世纪英国历史学家富勒所说:“一个杰出的约曼,就是一位款步而至的乡绅。”(注:富勒:《神圣与凡俗的国家》,转引自陶内《16世纪农业问题》,伦敦,1912年英文版,第35页。)当时,王室正式规定:年收入20镑以上者都应当申请授封骑士称号。这表明,骑士这一先前的封建等级,正在成为一个经济概念。被授封为骑士就要承担一份相应的义务,所以并非所有的富裕农民都期待这样的荣誉。许多拥有相当多财产的农民都尽力逃避。理查一世对年收入20镑以上且无骑士封号者课以罚金,就是针对这部分人的。当时被罚人数达13250人(注:J.P. 库帕:《1436—1700年英格兰土地和人口的社会分布》,载英国《经济史评论》1967年第3期。)。富裕农民与骑士、乡绅如此接近, 以至出现了“宁为约曼头,不做乡绅尾”这样的英格兰谚语。

显然以富裕农民的崛起为直接契机,西欧中世纪的阶级结构,正在经历着新的分化组合。在实际生活中,不唯自由人与不自由人之间的壁垒冲垮,平民步入上层行列的渠道打通,农民上层与乡绅、骑士之间,以及乡绅与骑士之间,也都相互渗透和交叉,种种传统界限都变得模糊不清。其中最重要的变化是,以新的土地经营方式为特征的租地农场主阶级不仅包括杰出的富裕农民、乡绅,还包括改变了经营方式的骑士;不久他们与越来越多的乐于投资土地的商人和主找到了共同的语言,实际上融为一个阶级,他们一般被称为乡绅阶级。在欧洲西部,一个农村第三等级出现了。这个新的融为一体的士绅阶级,与其说是地主不如说是农业资本家。他们最关心的是羊毛和面粉的市场价格、工资水准,他们获得剩余价值的正常形式已经不是地租,而是租地农场的市场利润。他们正在成为农村新的统治者。

三

封建晚期的农村社会,没有孕育出一个有一定实力并有一定社会地位的富裕农民阶层,纵使在缝隙中出现“力农致富者”,也不过是凤毛麟角,中途夭折的厄运几乎注定难免。中国富裕农民的雇佣经济难以起来,除经济、社会原因外,还有其特定的原因(注:参见拙文《明清农业雇佣经济为何难以发展——兼与英国封建晚期农业雇佣劳动比较》,《中国经济史研究》1997年第3期。)。这里,我们仅以明代粮长制为例,看中国封建政治是如何摧残富裕农民经济的。

粮长制是明代服役制度的重要组成部分,朝廷出于“良民治良民”的策略,规定以“殷实大户”为粮长,负责一个粮区的税粮征催、验收和解运事宜。粮长一职是封建朝廷向普通农民征粮的御用工具,对承担者本身又是一项沉重的负担。明中叶后,法纪废弛,积弊丛生,粮长一职更成为令人生畏的差役。殷实大户中最为殷实的当属绅衿,但他们有免役特权,无需承此差役;没有绅衿名分而有势力的大户,也纷纷买通官府,逃免此役;于是,粮长苦役便无情地转嫁给庶民“中产人家”。正德初年的沈周说:“近年民家有田二三百亩者,官司便报作粮长、解户、马头,百亩上下亦有他差。”(注:沈周:《客座新闻》。)可见所谓中产户即一些比较富裕的编户农民或小地主。由于“巨室”隐蔽田产,脱赖粮差,就让小户包赔,小户不堪重负,纷纷弃田逃亡,最后竟全落在粮长身上。所以,一次服役,足以使“中户”破产。粮长之役对于中产人家成为一场灾难,“故凡人家遇佥当粮长,大小对泣,亲戚相吊,民间至有宁充军,毋充粮长谣”(注:《乞因造册之年委官清量田粮疏》,《江西奏议》卷1。)。

嘉靖以后,粮长在制度上明文规定由“中户轮充”。于是,“中户”破产的范围就更大了。“中人之产气脉几何?役一著肩,家便立倾。一家倾而一家继,一家继而一家又倾,辗转数年,邑无完家矣。”(注:范景文:《奉大户行召幕书》,《明臣奏议》卷39。)昆山方凤亲自目睹了他在南台时该地三户中产之家俱破败于粮役的惨状。“召而问其故,大户不肯输税,又以滥恶米及他物准折,故高其值,……遂至此。”(注:方凤:《改亭存稿》卷5,《杂著》。)据估计,由于粮长之役,“州县之内一年之间辄破中人百家之产”。魏大中也说,一次粮长之役,“百亩之家辄破。岁役百亩之家近百家,是岁破其中产之家百也”(注:《贺康明府恩封序》,《藏秘斋集》卷6。)。一项粮长之役一年就使如此多的富裕农民即中产平民之家破产,可见,在中国这样残酷的政治压迫和高额封建赋役盘剥下,英国约曼那样的富裕农民经济实在难有积累和发育的可能。

中国农村始终没有出现与乡绅不相上下的富裕农民阶层,也没有普遍产生新的生产关系。极少数的“力农致富者”,犹如池塘里的浮萍,无根无基,随时可能被一阵风吹散;个别幸免者最终也会变成封建出租地主,不过为旧营垒平添一名新成员而已。中国没有英国那样的约曼,也没有像西欧那样将旧的生产结构打开一道不复弥合的缺口,进而形成农村新的“中等阶级”。中国的农村经济社会生活不能说毫无变化与发展,但就传统的社会结构而言,可以说依旧安然若素。不仅如此,随着明清两代官僚队伍的不断扩大,农村社会里封建势力的主要代表——绅权,甚至还有膨胀的趋势。

由于明清两朝举人、监生、生员(秀才)身份改为终身制,不断产生着大批在乡闲住、致仕的官员之家,再加现任官员的在乡之家,乡村社会因而形成了一个具有相当实力和数量的乡衿(又称缙绅或乡宦)阶层。上,他们一般是当地首富,拥有大片良田美宅;上他们把持和左右地方事务,与各级官府乃至朝廷有着多种联系。明清绅衿在乡村里的醒目地位,使人们很容易联想起西欧中世纪晚期的乡绅。然而,我们前已述及,中世纪晚期的西欧乡绅主要是一个经济概念,年收入达到一定标准者都可以成为绅士或骑士,不管以前是领主的侍从还是一个农奴。而明清的绅衿几乎完全是封建政治关系的产物。

绅衿阶层形成于明代,但他们享有的政治特权即广义上的“绅权”,在上很早就有。他们在宋代就是所谓“形势户”,在一千年前的魏晋即是“士族”。士族的成立是由世代做官而来的,因祖辈在朝廷的官职不等而分别形成膏粱、华腴和甲、乙、丙、丁四姓,也叫右族。从4世纪到10世纪大约700年时间,中国的政治舞台被30个左右的世家大族所独占,所谓“上品无寒门,下品无世族”。至唐代士族势力已遭打击,但唐代300年的宰相职务还是被20 个左右的家族包揽(注:见吴晗等《皇权与绅权》,天津人民出版社1988年版,第55~56页。)。隋唐以降,门阀被摧毁了,士族在社会大动荡中逐渐式微,制度代替了门阀制度,新官僚代替了旧官僚,但封建特权的实质并没有大变。在明清两代这种特权的拥有者就是前面所说的绅衿阶层。

绅衿,原又泛指地方上的士大夫和在学的读书人;科举取士后,则主要指取得进士、举人、监生和秀才等功名的人。明清时绅衿在正式场合都穿有“公服”(注:《儒林外史》第四十七回:“两家绅衿共一百四五十人,我们会齐了,一同到祠门口,都穿了公服迎接当事。”)。进士肯定可以作官,举人和监生有时也可能作官,所以绅衿概念的主要内涵亦转义为官,或与官相关的人员。绅衿特权荫及家庭,这样其父兄子弟、亲戚也常常被称为绅士。总之,绅衿就是明清时期的士大夫阶层,是一种封建特权的标志。所谓绅衿地主就是官僚地主。

中国绅衿地主经济的膨胀,既如同一般封建地主靠对农民实行超经济的地租剥削,又凭藉他们的特殊身份所取得的特殊权利,而这种特权是受到封建政府正式承认和保护的。特权之一是免役。不但现任官员,连退休归乡的官员也享有免役权。嘉靖二十四年(1545年)将官员免役具体规定为:京官一品免30丁,二品免24丁,至九品免6丁,连学校生员除本身以外还可免2丁。明中叶后,又为“论品免粮”, 从一品至九品,分别免30石到6石不等。按上述律令, 绅衿及其家族仅是受到部分免役优惠,优免额以外的丁田应“与庶民一体当差”。可是,由于绅衿在地方上的势力及其法外特权,实际上享有全额优免,“终不闻役字”。这样,人是有特权之人,田是有特权之田。不仅如此,他们还用诡寄、投献、花分、寄庄等手段,大肆兼并土地。国家依田亩、户丁数额向地方征派的总额不能减,于是绅衿合法或非法免除的徭役就转嫁给庶民百姓,使已经到了极限的封建盘剥愈加沉重,以至“凡承重役,无不破产”。一方面,“彼官宦族党奴仆坐享膏腴”,另一方面,“穴居野处无不役之人,累月穷年无安枕之日”(注:见陆世仪:《复社纪略》卷2。)。显然,明清绅衿的膨胀,与生产关系的更新没有任何关系,而且使没有政治身份的富者变贫,贫者愈贫,他们高度超经济掠夺,是以严重摧残生产力为代价的。

明清时期,大小绅衿几乎在每个地区都构成一个特殊的阶层,他们相互应酬往来,匹配婚姻,形成一个社交圈子。在这个圈子里,地位势力有所差异,但作为整体来说,地方官是绝不敢怠慢的。在通常情况下,地方官到任的第一件事就是“拜访绅衿,听取他们的主张,曲意结交”。“巨室势重,意色授,令鲜专决之政”(注:光绪《昆新两县续修合志》卷1,“风俗”。)。如果县里要举办一些事业,如善堂积谷、修路、救灾、水利等,照例由绅衿领导。他们不当兵,不服役,不完粮纳租,一切负担转嫁给当地老百姓,有时还从中渔利,发一笔捐献财;负担归之平民,利益官绅合得,这就是官僚和绅衿共治地方。

官绅共治,可是,敢在地方抢夺民财、包揽诉讼、草菅人命者,正是这些官绅人家。当他们居官在外时,总要在家乡兼并土地,横行乡里。等到告老或因病还乡,为祸更烈。辅臣张孚敬因病居乡时,其侄仗势横行,抢占田庐妇女,无恶不作,“诛求尽于锱铢,剥削入于骨髓,流毒一郡,积害十年”(注:雷礼:《皇明大政记》卷2、卷3。)。至于一般官绅人家欺男霸女,私设公堂、牢狱,虐待、拷打以至打死佃户、雇工、奴婢的案例更是俯拾即是,然而他们却往往以各种名目逃避制裁。

总之,在不论力农还是从事其他实业,都难以使人致富,更不能使人显贵;每个封建王朝晚期,肯定会产生大批的破产流民,然而却无法分化出富裕农民阶层。相反,封建特权身份却僵而不衰。为了获取和保住那样的特权身份,可以穷尽其一生的精力。士绅的“事业”系于官场,“做官便譬如他的宗教”,士绅对官宦的追求,远胜于对“实业”的关注,远胜于对经营田产、行商负贩的兴趣,因为“人生世上,除了这事,就没有第二件可以出头”,“只是有本事进了学,中了举人、进士,即刻就荣宗耀祖”(注:吴敬梓:《儒林外史》第十五回。)。所以,直到封建社会末期,人们对于可以通向仕途的科举功名仍然趋之若鹜。“遗子黄金满籯,不如一经”,读书应试,考进士作官,依然是一般人的追求模式,尽管最后跻身其中的只是极少数人。笔者曾称具有这种现象的社会为“单轨”社会(注:参见拙著《化第一基石——农民个人力量与中世纪晚期社会变迁》,天津社会院出版社1991年版,第384页。), 它是前资本主义形态在社会结构上的反映,其显著特征是,权力支配一切。