工业化前夕的政治经济与生态:欧洲、中国及全球性关联

来源:岁月联盟

时间:2010-06-24

本文的第二项研究比较特别,乃利用中国经验来检视欧洲。在这里我用了两个18世纪的例子来讨论——这两个例子通常被用来说明何以欧洲经济有惊人的发展而中国经济却停滞不前。结果发现中国与欧洲有许多相似之处,表示两者的差异是一种不连续性的、外因性(exogenous)的发展。

三十年前,中西的差异被认为是由于欧洲的“革命”所造成。这场“工业革命”一般认为有下列几项特征:第一,它与“前工业”(pre-industrial)时代有着根本性的差异;第二,它首先发生于英国,然后传至欧洲大陆;第三,本质上,它仅限于某些重要工业的技术突破(先是棉业,然后才是煤、铁、钢及陆地运输),但并没有造成其他产业稳定而缓慢的成长;第四,正如某些学者所强调的,英国的工业革命主要依赖与殖民地间的贸易往来及奴隶的劳动力。

后来的学者则是对这些特征产生许多质疑。愈来愈多的证据显示,欧洲的工业化只是长期缓慢发展过程的一部分。早在频繁的洲际贸易之前,欧洲已经出现市场、分工、创新及无数人进行小额利润积累等现象;就连一些洲际贸易并不十分活跃的国家也不例外。换言之,欧洲的工业化并不像英国一样有着全球性的影响。

我在最近出版的书中指出,这个结论容易误导我们对中国与欧洲的认识。欧洲由市场引动的稳定成长过程并非不重要,但它并不是造成与东亚及其他地方不同的原因。斯密型动力(Smithian dynamics)在中国及西欧都有极大的发展,但它并没有改变经济的基本形态——高度发展地区终将面临严重的资源限制,一部分是因为商业化与手工业都加速人口的增长。欧洲要避开这个难题需要新的科技,再加上煤、新大陆的资源及各种有利的全球性工业化前夕的经济与生态:欧洲、中国及全球性关联——这种条件在英国较为明显,至于法兰德斯及荷兰原始工业化(proto-industrialization)所导致的结果,则与中国的长江三角洲或日本的关东平原较为相似。(更别说丹麦了,它以劳力高度密集的方式解决类似的生态问题以增加农业生产,其代价却是手工业的停滞不前,以及每单位工时的产出降低;这种情况到1850年以后才有所改变。[2] )工业化并非原始工业化的产物;我们很容易在中国及欧洲找到例证。

在影响深远的“渐进学派”中,Jan DeVries认为工业革命是他所谓“勤俭革命”(Industrious Revolution)的一部分。勤俭革命的第一阶段,约自1550至1850年左右,西北欧的生产方式有革命性的改变:工作时间延长,且将较多的劳动力投入到以市场交易为目的的生产;至于所需的消费品则不再由家庭自行生产,改由市场购得。因此,勤俭革命导致两项结果:牺牲闲暇以增加劳动力的投入,及市场导向的专业化生产以提高生产效能。[3]

在16至18世纪,中国与日本核心地区也出现类似的生产方式。因此欧洲的工业化需要一个不同的解释。以下的讨论会说明勤俭革命在欧洲及东亚核心地区所产生不同的结果,并不是因为经济制度、社会心态或人口结构所造成的,而是因为煤矿所在的位置,以及在不同的政治结构下所形成的核心与边陲的关系(当然,这也与创新发明有关,但重要的差异仍源于影响经济发展的外部因素)。

本包括四部分:1)比较中国与欧洲的消费水平;2)分析中国劳动市场及家户劳动力的分配;3)检讨18世纪欧亚地区所面临限制经济成长的生态因素;4)讨论何以中国勤俭革命的停滞不前,恰巧与欧洲人口及每人产能的提高同时发生,后者的生态问题却趋于缓和。

大众消费与勤俭革命

1430年至1550年间,欧洲每小时或每日工资的购买力急遽下降,直至1840年或更晚才逐渐恢复到1350年的水准。[4] 不过这段期间的遗产清单显示,特别是在1650年以后,一般人民的财产明显的增加。DeVries的勤俭革命有助于解释这种矛盾现象。由于人们延长工作时数以增加市场取向的生产,这使得他们能购买消费性耐久产品及日趋昂贵的面包。这可能减少人们的闲暇时间,而其生产家庭消费品的时间必然减少。例如他们不再制造家用蜡烛,而是把时间专门用于织布,将这些布所卖得的钱,用来买蜡烛。

中国也发生同样的情况。约在1100年之后,[5] 每日工资的购买力即下降;但特别在1500至1750年之间,一般人“非必需品”的消费量增加,其中有许多与欧洲的非必需品是一样的:烟草、糖、较多质量较好的布匹,食具等。

(一) 营养与健康

我们首先探讨基本的粮食摄取。不论是以总人口的平均数或是以劳动人口为基准,大多数的估算均显示,18世纪中国人的热量摄取与欧洲人相仿[6] 。在1750年左右,中国与英国人口的预期寿命相差无几,比大部分的欧陆国家为高,这说明中国人与英国人的营养摄取程度大至相同。[7] 最近的研究显示,1550至1850年间,中国的出生率等于或低于欧洲的出生率[8]; 其中在1550至1750年间中国人口增加较快,而后来的一百年间,中国与欧洲的人口成长率则相等。[9] 这说明中国的死亡率可能较低。

中国穷人的收入花费在粮食的比例也与英国穷人相差不多,方行估计在17世纪的长江三角洲地区,穷困农民的收入中有55%用于基本粮食供应,到了19世纪早期,比例则略为降低。[10] Phelps Brown及Hopkins估计1790年代英国农村穷人的粮食占收入的比便为53%[11]。 事实上方行的估算并没有包括妇女的所得,因而低估了家庭收入,并且忽略许多非粮食性的支出。[12]

(二) 基本维生之外

中国人完全可以将他们额外的收入藏在屋子底下,但他们没有这样做[13] 。许多家训甚至诋毁大众消费的增加。地方志及笔记小说里记载着远处的城镇中出售各种各样的物品;有的则描述各个社会阶层所消费的食物、布料及家具[14] 。1800年以年,许多欧洲游客认为中国的消费程度较他们的家乡为高。[15]

量化估计印证了欧洲游客的印象。当然,这些数字并不精确;不过尽管我的估计相当保守,所得的结果仍然证实了中国的高消费水准。[16]

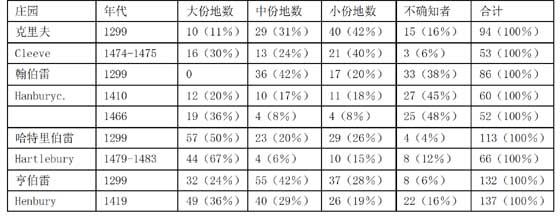

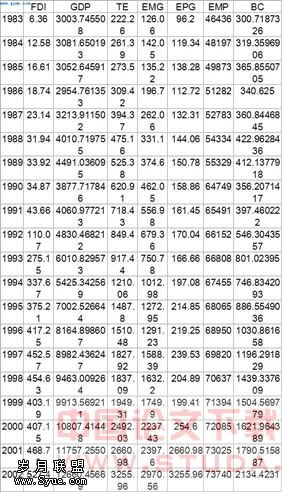

表1 中国与欧洲茶与糖的消费量

1)中国

糖:在1750年左右,全国平均每人消费量3.8–5.0磅;在长江下游、东南沿海及岭南地区最高每人消费量达10磅。

茶:1840年左右,每人消费量0.7磅,无更早的数字资料。

B)欧洲每人的糖消费量年代168017501800每人的茶消费量年代17801840 欧洲1磅2.2磅2.6磅英国1.0磅1.4磅 英国以外的欧洲0.85磅1.90磅1.98磅欧洲(不含俄国)0.12磅0.25磅 英国4磅10磅18磅

资料来源:产量数字出自:Carla Rahn Philipps,“Trade in the Iberian Empires,1450-1750”in Tracy,Rise,第58-61页(葡萄牙及西班牙殖民地);和Neils Steensgaard, “Trade of England and the Dutch Before 1750,”in Tracy, Rise,第140页(法国、荷兰、英国殖民地)。Braudel, The Structure of Daily Life,PP.251-252; Gardella,Haruesting Mountains,第6、38页。吴承明,《中国资本主义的萌芽》,第99页。欧洲人口数字出自:McEvedy and Jones,第28页。英国消费数字出自:Mintz,第67、73页(用1700年的数字代替1680年)。中国消费,参阅:Pomeraz 2000,第三章。

表2 布匹生产与消费与比较

长江三角洲(不计产盐地区),人口约为3100万,1750年左右

棉布:每人产出约11.2–14.5磅(消费量未知)

丝布:每人产出约2.0磅(消费量未知)

中国,1750年左右

棉布:每人约6.2–8.3磅

麻布:未知,在1914–1918年间,每人约4磅

英国,1800年左右

棉布,亚麻布及羊毛布合计:每人产出约12.9磅,每人消费8.4磅

法国,1789年左右

棉布,亚麻布及羊毛布合计:每人产出约8.4磅

德国,1830年左右

棉布,亚麻布及羊毛布合计:每人产出约5.0磅

资料来源及资料问题的讨论,参阅:Pomeranz 2000,附录F。 麻资料,参阅:Xu& Wu2000:124。

由上述可知,中国每人消费水准至少相当于同时期或稍晚的欧洲的消费水准。茶与丝的高消费量并不令人吃惊;糖与布料的高消费量则相当出人意外。虽然这些资料有潜在性的问题,但我们仍能肯定在1750年时,长江三角洲的每人布匹生产量与1800年英国的数字十分接近。

数字上的接近可能有不同的解释。不过,此处所呈现的是16至18世纪以来欧亚地区的相似点:精英分子的城市化,贵族逐渐不再以大批待从作为地位的象征,消费手册的出版,一长串无效的禁奢法令(中国的禁奢法令到1550年以后便从未修订过)。研究近代早期欧洲消费水平的顶尖史学家Peter Burke利用英译的中、日文资料进行比较研究,发现东西方的相同点比相异点还多,至少对精英分子是如此。[17]

生产,妇女所得及家庭劳动分配

可想而知,这样的高度生活水平是在一些阻碍中国进一步发展的机制上所建立起来的。学者们通常称这种现象为“内卷化”(involution)或“高水平均衡陷阱”(high-level equilibriumtrap)。[18] 但并没有令人信服的证据显示在18世纪中国及西欧的因素市场,那一个比较接近新古典主义所描述的情况。一般而言,中国的土地交易阻碍较少,行会的限制也少得多。[19] 欧洲资本市场较易取得大笔资金,但这对铁路时代以前的生产活动影响较为有限:欧洲各国最大宗的债务多半用于战争(及后来的海外拓殖)。中国的利率比较高,可能是因为由于无力偿债所需付的罚金较少的缘故;这种高利率低风险的组合特别迎合农民家庭的需求,他们把大部分的投资用于农业及原始工业(proto-industry)。(即使利息比中国及欧洲还高,机械化工业仍然有利可图。)

关于中国农村经济发展的内在限制,且在根本上迥异于欧洲的各家理论中,最有名的是黄宗智的“内卷化”(赵冈及Jack Goldstone曾提出不同但相关的理论)。[20] 大致说来,黄宗智认为中国人口极度稠密,以致当人们试图在其日渐缩小的农场上维持固定的消费目标时,他们便需进行自我剥削的生产方式,即延长工作时间以获得微薄的报酬。但由于稻米的亩产量比小麦为高,18世纪中国的土地需求并不会比大部分的欧洲严重。黄宗智的理论比较可能成立的部分则是,中国社会并不鼓励妇女出外工作,因此她们无法在市场上出售她们的劳动力;无论如何,她们都必需赖家庭维生,故一般农村家庭便迫使她们延长工作时间,从事家庭内报酬率低的生产(大部分是纺织品),面无需购买物品以减少家计负担。因此,这里所说的劳力密集并不是为了回应市场需求(或专业化)所作有意义的时间重分配,了没有产生手工业制品的大众市场。结果,这导致了经济内卷,而非发展。[21]

黄宗智的理论很有争议性。由于篇幅有限,本文不打算重复学者们的辩论,[22] 不过从我的研究中有两点值得再加上去讨论黄宗智的看法。第一、上述的消费估计使我们怀疑在1750年中国人的生活水准仅仅是维持基本生存的程度。第二、黄宗智所估计的纺织所得是根据1690年代的资料,此时棉布价格是1450至1850年间的最低点,而原棉价格达到同时期的高点。[23] 如果把黄氏所估计的实际生产力与18世纪一般的价格水准相比,则产生截然不同的结果。[24]

纺线工人的所得仍然很低。但正如黄宗智所言,大部分纺线的工作由年轻女孩负责,而不是成年妇女(至少在长江下游地区是如此);即使在最悲观的情况下,一年纺线210天的所得即养活一名女孩一整年。[25] 比较乐观的情形下,由于大多数成年妇女既纺线又织布,所以更重要的是她们的收入实际还要多一些。如果她既纺线又织布,一年210个工作日可以赚得12两,以18世纪中期的稻米价格计算,这些收入可以购买一名成年妇女一年所需稻米量的三倍。另一方面,假定一名农业男工一年从事12个月的工作,除了现金收入以外,他还可以全年免费搭伙(实际上雇主会提供一些食物,但不是全部)。根据这些假定,我计算出男性农场工人的收入范围,大约是纺织工人收入上下15%的范围。

简而言之,不论中国家族制度的特定因素还有什么样的影响,至少在这个时期,中国男女工人的所得差距比欧洲男女工人的所得差距为小。[26] 因此,在决定购买或自制消费品时,中国家庭有理由去考虑男人与女人时间的机会成本;许多证据显示他们的确考虑这个问题。所以,在说明生活水平的提高时,我们应该加上家庭资源运用的计算方式。中国与欧洲生产及消费的情况看来相当类似。

但是这些相似性并没有持续下去。在1750到1900年间,欧洲的人口及每人消费量大大增加;但中国的人口成长在1800年左右则明显减缓,每人的非谷物消费量亦降低:20世纪初期布、糖、茶的消费量都在1750年最保守估计的水准以下[27]。 我们将会看到,这并不是因为我们高估了18世纪的数字。生态环境的限制?能源、纤维、贸易

生态环境的差异解释了这个歧异,但并不是像许多人所说的,是因为的开发地区人口过度稠密。相反地,在欧亚两端的核心地区同样面临人口压力的问题。以下我将简短地回顾马尔萨斯理论中所提的四项要素:粮食、燃料、纤维、建材。

欧亚两地均未见明显的粮食短缺问题;不过如果不靠着耗尽地力或使用在1800年时仍鲜为人知的技术(像是无机肥料或合成肥料),英国并没有许多空间来扩充农业生产。由于休耕制度及沼泽地排水系统等问题,大部分的欧陆地区仍有许多闲置产能;但英国并不是这样。在1750年1850年间,英国的农业产量并没有什么变化。[28] 要增加亩产量唯一可用的办法是像丹麦那样,在生态环境容许的情况下,投入更密集的劳动力生产。由于所需的劳动力极大,但所得的报酬却十分有限,使英国那些追求利润的雇佣地主不愿采用这种方法。[29]

有限的资料限示,即使在华北的旱地(通常期生态环境较华南容易被破坏),土地的肥瘠程度比1800年左右的英国更适于谷物生长。[30] (不过华北的土地较不利于种植棉花,详见下述)。而在中国的稻米区,所用的技术无需耗尽地力即可增加产量。[31]

燃料与建材的来源皆来自森林。这里我们也许可以说在19世纪末及20世纪,中国核心地区的生态环境比欧洲差,因为人口更稠密,且砍伐林木的情况也更严重;但在1750年甚至1800年左右,情况并非如此。1650年以前,英国已经有严重的木料短缺现象;意大利北部亦然。到了1800年,英国约有5%的林地,欧洲其他的岛屿及半岛地区则有10–15%的林地。[32] 以西欧的标准来看,法国造林情况堪称良好,它在1789年有约16%的林地,而在1550年它则有33%的林地。[33] 也就是说,即使在不浪费任何木材的情况下,1789年的法国将需砍伐每年所种植之林木的90%,以满足人们取暖及烹煮等基本需求,只有少量的木料用作建材,而用以扩充燃料量大的铸铁业及其他的木材就更少了(由于缺乏燃料,铸铁业通常每年只能运作几个星期[34] )

在中国,轶闻资料则显示在1820年以前,即使在人口极为稠密的长江下游地区,开垦山坡地所产生的生态问题尚不严重。华北的木材供应不充裕,但显然很少发生短缺燃料的问题。[35] 根据现有资料所出来的结果,在1700年中国的林地约有37%,但到了1900年,灾难性的森林砍伐却处处可见。其间两百年的情况耐人寻味。

为了填补这段空隙,我考察了1800年左右鲁西南的土地利用——这个地区值得研究,因为这里的人口相当密集,但并没有木材的输入,而到了1930年代这个地区砍伐森林的情况变得十分严重。[36] 尽管我努力要使得这个地区在1800年的问题看起来糟一些,结果它的情况与法国差不多:有13%的林地,每年的燃料供应比基本所需高出约20%。[37] 对许多人而言,这当然是很辛苦的,因为分配并不平均,而且他们在其他方面也需要木材;不过法国也一样。

在人口更为稠密的稻米区情况又如何呢?我们并没有长江下游木材输入的数字,因此无法计算出相关的结果;不过可以对以广州为核心的中国次富庶巨区岭南进行计算。岭南地区约相当法国面积的70%,在1753年有1700万人口,到了1853年有3000万人口。不过即使到了1853年,岭南的林地面积仍比1789年的法国为多。尽管在岭南有更密集的人口依赖这些林木,在1793年时平均每人可得木材量是法国的二倍,到了1853年,仍超过法国1789年的水准。由于岭南气候温和,使用节约能源的烹饪方法,及燃烧农作物残余,因此岭南与法国木材的非燃料用途有很大的差异:在1793年岭南的非燃料用木材是法国1789年水准的六倍;到了1853年,则是法国1789年水准的二倍。这些数字显示,即使中国人口较密集,中国所面临的马尔萨斯人口压力并不比欧洲来得大。计算的结果如下:

1800年左右中国与欧洲生态环境的比较

一、土壤肥沃度与耗氮量的比较:1800年的华北与英国

六年的小麦总产量:

英国 2092公斤/亩 华北 1836公斤/亩

(注:如果把华北的三次的大豆作物也算进去,对应英国的二次的苜蓿作物,则华北可能是较好的食物生产地。)

小麦作物所耗竭的氨量:

英国 44.77公斤/亩 华北 42.49公斤/亩

施肥所加入土壤的氮肥:

英国:4000–5600公斤/收成亩x.6%–4.9%氮含量(假定多为牛粪肥)

华北:5600–8900公斤/收成亩x2.0–7.5%氮含量(假定多为猪粪肥)

(注:氮含量的百分比是以新鲜粪肥的数字为准,肥料放置愈久,氮含量愈少。由于华北农民每隔几天就施少量的肥料,而英国农民则通常每年施一两次大量的肥料[用兽力推车工节省人力],中国的肥料可能有额外的优点,但此处不计。)

耗氮量固定作物:

英国:二获的苜蓿,平均每亩60公斤的氮

华北:三获的大豆,平均每亩48公斤的氮

(注:苜蓿与大豆个别案例与平均值间的变异量差别很大,变异量大的原因不明。)

二、木材/燃料供应的比较:岭南、法国、鲁西南

表3

年代 林地面积(公顷) 林地比例

广东 广西 岭南 广东 广西 岭南

1753 9000000 6500000 15500000 45 35 40

1773 8200000 6020000 14220000 41 32 37

1793 7440000 5660000 13100000 37 30 34

1813 6560000 5240000 11800000 33 28 30

1833 5760000 4940000 10700000 29 26 28

1853 4880000 4700000 9580000 24 25 24

比较:法国:1550年33%的林地,1789年16%的林地(此后林地比例又略为降低);鲁西南:1800年至少有13%的林地。

表4

年代 岭南地区每人燃料供应量(假设木材无其他用途)

175317731793181318331853 1.75吨*1.45吨1.19吨0.99吨0.83吨0.70吨

比较:法国:1789年0.64吨;鲁西南:1800年0.62吨

*这里的“吨”是能源单位,指的是相当于煤的重量(tons of coal equivalent)。

表5

年代 林地面积(公顷) 用于燃料的林地面积 剩余林地面积 每人剩余木材(吨)

175317731793181318331853 15500000142200001310000011800000107000009580000 165000016750002260000246900029560003339000 138500001254500010840000933100077440006241000 2.852.251.731.321.000.74

比较:法国:1550年每人剩余木材3.6吨,1789年0.29吨

资料来源及计算方法,参阅:Pomeranz2000,附录C

但是这些表也显示出,即使燃料的收集与使用有效率,人口及原始工业的成长仍对森林资源有极大的需求。在18世纪的中国及欧洲,木材价格均很昂贵,且不断升高,[38] 即便是一般人民的生活需求尚未受到威胁,每人平均能源使用量已无法显著地增加。

在英国和比利时,由于18世纪晚期及19世纪的煤业兴起,木材危机得以大大地舒缓。然而,在19世纪晚期以前,煤并非大部分欧洲地区的主要燃料。而且,煤的使用并没有解决木材短缺的问题,只是减缓而已——纸张、建材需求的增加使欧洲的木材供应十分吃紧,直到从北美进口这些物资才缓和这种压力。(欧洲的林地面积缩减的情形到1850年后趋于缓和,但证据显示每人的木材消耗量减少)

正如Anthony Wrigley 所指出的,煤的使用代表一种根本上的突破。他计算出在1820年左右英国煤所产生的年能源量(约为1750年的五倍,是1700年的八倍[39] ),相当于1500万亩的林地所产生的能源量。[40] 标准的转换率是2100万“鬼亩”(ghost acre):比英国的牧场与农地的总面积还大。

这个突破需要技术的创新以及地理条件的配合。伦敦附近有大片露出地表的煤层:市区内对煤需求量极大,并有一批从事马达、蒸汽机等机器改良的工匠,对煤业极有助益。反观中国,煤藏量最丰富的地区是山西,距离长江三角洲超过一千英里,就像如果欧洲的煤产大部分都在喀尔巴阡山脉下。技术的挑战也不同。英国的矿藏需要不断地把水抽出去,因此燃煤蒸汽机是解决问题的关键——后来机器的运输问题也解决了。另一方面,在矿坑入口即有煤藏使这种早期的低效率的蒸汽机都值得使用,直到改良式的蒸汽机发明出来,并可以运用在其他用途。相形之下,中国最大的煤藏在矿坑深处,通风是一大问题。如果不是这些地球物理的偶然条件,我们更难想象早期如何突破有机的限制;却更可能会看到西欧就像长江下游一样,在日益严惩的生态压力下最后将吞噬精密分工的成果。

18世纪的欧洲如果每人的布匹消费量增加,而且需要运送布匹到海外以交换基本的物产,则他们需要更多的纤维。但若要增加羊毛则会占用太多可作为更密集生产用的土地,而无法进一步的扩展。种亚麻十分耗竭地力,而且劳力高度密集。这使亚麻变成西欧的园艺作物;多半小规模地种在城市周围,并有充足的粪肥及劳力供应。在17、18世纪,英国国会不断立法大量补贴亚麻种植,但产量提高不多,而欧陆的产量也不大(除了俄国之外,因该地在几次亚麻收成后,就休耕很长一段时间)。[41] 要达到1830年从新大陆进口棉花供应量的水准,英国需要增加30倍的亚麻生产。

东亚主要的纤维来源是棉花。它不像亚麻那样耗费劳力,但它也十分耗损地方。长江下游从东北大量进口的大豆,大部分都用作棉田的肥料;1750年以后从日本进口的渔饲料大部分也用于此道。当然,欧洲最后也用棉花——不过不是进口肥料来种植棉花,而是从美洲进口大量的原棉。

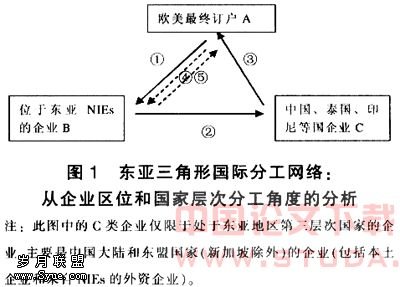

这里我们需要考虑长途贸易中的一般性问题。当人口稠密的核心地区某些物资的供应短缺时,他们会到人口密度较低的边陲地区寻求这些物资——这些地方通常都有多余的木材、牛群、谷物等,但很少生产核心地区所不虞匮乏的制成品。因此,英国及荷兰向波罗的海各国及后来的新大陆进行贸易;长江下游则从上游地区进口稻米及木材,从满洲进口小麦及大豆,从华北进口原棉。18世纪长江三角洲的这些原料贸易量之大,冠于全球;[42] 珠江三角洲亦开始仿效之。

但这种贸易总是会有限制的。东亚和欧洲各有较为显著的限制。尽管在边陲地区家庭有较大的自由度来决定劳动力的分配,繁荣的出口业及商业化通常会刺激人口增长:包括增殖[43] 及移民。当最好的地都占用或最易使用的林地都被开垦过后,部分劳动力便被分配至手工业:由于大部分科技尚末用于昂贵的生产资料,庞大物品的高运输成本对正开始发展的工业提供某些保障,这种进口替代的过程比现在更“自然”些[44] 。这些变化减少了出口用的剩余原料,并降低进口制成品的需求。

在18世纪晚期至19纪初期,中国大部分内陆地区都出现这样的情形。长江中上游地区发展非常快速,[45] 其稻米及木材的剩余量大大减少,部分多余的人用于制造粗布,取代长江下游的进口产品。[46] 在华北,人口增长之快速,使他们必须把原先转作种植经济作物的土地,再转为种植粮食作物;[47] 而且该地所出产的原棉多半用于当地的纺织业,而不再卖到南方去。

就某种程度而言,长江三角洲的补救之道是找到更远的新市场(如东北、东南亚及西方世界),并以更专业化的方式生产供士绅阶级消费之用的精致布料,使其成为高附加价值的产品,正如成熟的工业区所应有的发展路线。尽管如此,它还是遇到严重的经济压力使其无法进一步发展专业化的工业。我利用一些零散的资料估计出长江三角洲纺织工人的购米力,在1750至1800年间下降22%–42%(可能比较接近42%),到了1840年又再降低10%[48] 。在这一世纪长江下游的人口增长几乎等于零,然而整个中国的人口增加了一倍。岭南巨区的核心地带同样经历了这样的过程,只是程度不似长江三角洲般剧烈。[49]

如果边陲地区的人口曾迁移至长江三角洲,这些趋势则可能不那么明显。这可能使边陲地区的出口贸易可以持续久些;也可使长江三角洲的工资降低些,使其出口的制成品较具竞争力。

在这里,中国的社会机制及价值观是关键性因素。布料的生产绝大多数是妇女的工作,而妇女几乎从不单独迁徙;她们是跟着男性为首的家户一起迁徙的,而大部分的村民是农人。大部分的工业在,而在一个村子里,你如果没有亲戚或没有土地可以耕种,是很难在当地立足的——这里并不是大地主雇用农场工人工作的那种景观。三角洲地区的土地十分昂贵,就连租地都需要一大笔押金,因此内地的穷人大有理由留在原地不动,除非他们完全无地可耕。

另一方面,18世纪末至19世纪初,中国的制度(包括用以购买种子及性畜的政府贷款)成功地协助穷人往地广人稀的地区迁移,且实施情形远比欧洲来得好:欧洲的机制使土地辽阔的东欧不欢迎任何从西欧来的拓荒者,而在1800年以前,移民至新大陆的成本十分高昂,如果穷人想移民,他们必须接受相当于奴隶买卖的合约条件。只要有地方去,整合的劳动市场对促成新大陆的移民潮比长江三角洲的人口流动更重要。整体而言,中国的劳动市场比欧洲的劳动市场整合度高。但是,当再也没有荒地可供开垦时,要在高度发展地区寻得制造业或服务业工作的困难度也明显增加。同时,男耕女织的文化理念——这在清代实施的情况较为彻底[50] ——意味着如果可能的话,边陲地区的家庭也生产布匹。因此我们可以看到江户时期日本所发生的现象同样发生在中国:家庭分工的精细化取代了地区性的专业化生产。[51] 当中国稻米输出区的收入提高,且清代官员在这些地区协助传播植棉纺织的技术,多数的家庭会倾向把妇女留在家中工作,而不是像某些官员所倡导的,投入人力在二获的稻作上,结果他们把生态压力加诸于下游地区。[52]

中国边陲地区人口增加的情况也解释了为什么19世纪的观察家并不记录消费能力的下降——这可以从1750年及20世纪初期的数字比较而得。大部分地区的消费水平并没有下降(华北[53] 及西北可能是例外),但各个地区的比重不同使全国的总量降低。1750年,光是长江三角洲一地人口就占全国的16–21%,在1850年时则不到9%,到了1950年只剩不到7%。Skinner的巨区理论中,最富庶的三个巨区,在1750年有占全国人口的40%;到1843年则只有25%。[54] 如果这三个巨区的糖消费量在18世纪中叶占全国的大部分,我所计算的数字与卜凯在1930年所调查的差距,可能是由于人口的减少所致。[55] 内地的生活水准可能不断地升高,但仍远远落后于长江三角洲;而且他们开始主宰中国的加总数字。

的偶然与“欧洲奇迹”

我们现在要重新思考英国如何避免长江三角洲的命运。其关键因素是科技的变化——特别是蒸汽机与煤的应用,这在20世纪化学制品及电力的发明之前,是解决土地利用的限制最根本的方式。此外则是其经济发展地区与边陲地区的关系,与上述所讨论的中国情形十分不同。

近代早期西欧与东欧的贸易并不是像中国内地一样由于人口增加及进口替代所引起的,东欧的农奴及其他制度使其农业改良及人口增长要比一般所预想在自由劳动市场的边陲慢得多:很少人会从拥挤但较自由的地区移民过来,能够不透过继承而建家庭的雇佣劳动人口也很少,更没有农民可以转而投入手工业生产。

但这些机制同样限制了他们对出口需求的回应;也限制了这个地区对进口制造品的需求,因为许多人非常穷困,而且被排拒于市场经济之外(即使他们的生产非如此)。因此,在1650年之后波罗的海区域的贸易规模,只有中国粮食长途贸易一部分而已。[56] 这种缓慢的出口能力使西欧国家相信只要制度、科技及价钱有所改变,东欧国家就可以把谷物卖给他们,并购买他们的制造品;不过这种情况一直到1860年以后才发生。[57]

1860年以前一个世纪内,新大陆在很大程度上减缓了西北欧的土地利用限制:主要是新大陆的天然资源及历史因素所促成。欧洲移民所带去的传染病使几百万土著丧生,大部分的劳动力被奴隶所取代——在18世纪晚期,奴隶从加勒比海地区及巴西以出口所得四分之一的成本进口至新大陆[58] 。而且,这些奴录通常无法满足其基本维生所需(不像大部分在欧洲的经济作物工人)。结果,环加勒比海的奴隶地区(从巴西到美国南部)变成第一个“化”的边陲在带,以大量的金钱购买进口的生产资料(在这个例子中是被拐骗的)及大众消费品(例如奴隶的廉价布料)。因此,不像欧洲大陆的边陲地带(即东欧),新大陆不断扩张而成为土地密集出口的来源,使欧洲的制造业愈专门化。(制造品是用来购买非洲的奴隶,也卖到北美赚取现金以购买加勒比海农场的谷物及木材[59] )

长期来说,从北美自由地区出口的产品可能较多,不过这也是1860年以后的事。而且正如McCusker及Menard所言,很长一段时间北美殖民地的建立及维持也与出口的能力有关。[60] 目前我们所考虑的是,早在1830年时,新大陆的商品在多大的程度上减缓了英国的土地限制?如果1801年英国所消费加勒比海地区的糖完全要在当地生产的话,英国需要用85万至120万亩的小麦良田种植甘蔗;在1831年以前,也就是糖价大幅滑落而每人的糖消费量增为五倍之前,则这数字增至120至160万。在1830年,如果英国不用进口的美洲棉而只用羊毛的话,则它需要超过2300万亩的土地:大于英国牧场及农地的总和[61] ,或是Wrigley所计算1820年煤的冲击。[62] 因此,英国能够扩张领土以解决某些资源的限制,部分是因为它的边陲地区存在劳力限制及殖民地垄断等因素,市场机制不像在东亚能够正常运作。

随着工业化的脚步,新大陆的进口商品不断增加,其中最重要的是矿物燃料。从1815至1900年,英国的煤产量增加了14倍;[63] 其糖的进口量约增加11倍,[64] 而棉花进口量更是惊人地增加了20倍。[65] 英国也开始大量消费美洲的谷物、牛肉、木材及其他主要产品:而新大陆也开始成为欧洲各地外移人口的目的地。当这些移民把欧洲的生活方式也一起带来时,当进步的科技横渡大西洋使人们用机械制造生产资料(而不象先前以奴隶的人力制造)以符合高度的需求时,而且当新大陆的政府以殖民政府需支付经济扩张的成本为由而纷纷独立时,许多独特的机制在过去有助于新大陆土地密集出口品的贸易往来,现在却已经不再重要;但是当殖民地及大西洋两岸间的贸易成形时,这些机制是至为关键的。

“鬼田”,替代性及不连续性

许多读者可能会以三种相关的理由来质疑我的论点。不论是哪一种,都与一种观念有关,即没有一种资源是“关键性”的:短缺而使价格提高时,人们会找到替代品。因此,我可能是1)过度强调煤的重要性;2)忘记大部分的资源仍来自欧洲,无论新大陆土地密集的生产多么有用;最后,3)我可能对1790年提出一份“罗马俱乐部”的报告:暗示着如果没有新大陆及煤的使用,欧洲可能会以降低生育率、减少消费和使用节省土地及能源的方法加以调整,而使之陷入马尔萨斯论的人口危机。我同意这是可能会产生的结果,尽管资料显示,在各个地区都有严重的土壤耗竭及其他问题。[66] 然而,我认为如果没有新大陆的资源或取材于矿物燃料的化学肥料这类产品,生产方式会相当地劳力密集以致使19世纪的欧洲史呈现迥然不同的面貌:会比较像东亚的富庶地区,或是欧洲不寻常的例子,像丹麦,而不是像英国那样。我们现在来讨论这些反对的理由。

早期认为煤是革命的关键因素。棉花、铁、钢及铁路也同样重要,但其中三样都需依赖煤。不过最近的研究却不强调煤的重要性。例如,有人认为早期的工厂用水力作为动力,而不是煤,而且大部分英国的煤用在家庭取暖及烹煮食物。甚至Wrigley用来强调煤之重要性的数字[67] 并不能告诉我们如果没有煤矿的兴盛,情形会变得如何:情况可能是人们会感觉比较冷,会买较多的衣服,制造较少的铁等等,但并不是完全阻挡了某一部门的。

对Wrigley而言,煤必须是关键所在。水力可能扩展了一段时间,但它不可避免地受到地理限制。它也无法取代煤在各种物理及化学反应过程(像蒸馏、冶金、染布等)或是铁路及汽船等高度分工等行业中的角色。在钢铁方面也是如此——当时很难找到适当的替代品取代这种石化燃料。即使在理想的情况下英国及威尔士所有的林地只能产生87500至175000吨的铁;但在1820年以前,英国的产量已达40万吨。[68] 如果没有这种廉价而适应性强的能源,其他部门的成长会更慢。尤其是蒸汽机本身体积十分庞大,相当耗损燃料,也很危险,因此它只适用于在矿区抽水,因为那里的燃料基本上是免费(甚至不值得把机器移至超过矿坑口的“小煤矿”)[69] :如果蒸汽机没有这方面的用途,并使燃料的价格下降,那就不值得进一步改良蒸汽机。煤本身并没有被用于技术的创新;但没有煤的话,就不会有影响深远的发明。

同样,也许有人会反对我关于新大陆资源的论点,他们认为我的观点和过去关于欧洲海外拓殖及资本积累的研究一样,都太过强调欧洲与新大陆的贸易;然而事实上欧洲内部的资本积累及国内的粮食供应等因素更重要:我们如何能说新大陆资源是关键性因素呢?这个问题很重要,而且也不只是发生的这个例子中。

如果我们只计算单一例子的成长情况,则较小的因素就变得不重要。但在这里,问题是如何定义类别。“1830年新大陆输出至英国的农作物”比“国内生产的农作物”要少,但“从美国进口的纤维”就比“所有其他纤维”为多。而且,要把各个类属定得多精确,则取决于对复杂情况(及隐含的虚拟状况)的判断:不同产品的替代性及经济体中特定部门的重要性等都是影响因素(因此,新大陆所提供的资源,可能比它所获得的利益更要紧。[70] 欧洲有利可图的投资机会,但是否有其他的方法能获得大量的土地密集物品则很难说)。除非我们假设任何事物一定有负担得起的替代品,否则这样的判断是无法避免的,而且的确有些例子说明小小的增加导致极大的不同。

煤和新大陆有多重要,一部分要看读者对我所举出欧洲与其他地区的相似性有多大的信任。然而,第一,相对于某些合理的标准而言,这些现象并非微不足道(例如,英国的土地)。第二,他们在适当的时间出现以解释关键性的歧异(一旦我们知道这个分歧点是在19世纪)。第三,他们松缓了限制(即定量的土地),否则的话,在当时的知识基础及制度下,将很难解决问题。第四,和日本以及部分欧洲(如丹麦)的核心地区,都发生了一些例子说明如果没有这些优势,社会会变得怎样。不用想也知道,如果没有这个解决之道,欧洲将会陷入马尔萨斯理论的灾难中,或者,中国在它稍微优势的生态条件将自行工业化。(没有一个地方是这样,这是为什么“何以英国不是长江三角洲”?这个问题可以修正它相反的命题。)欧洲的生态危机有可能发生,但我们也想像得到,某些更可能的结果能保存18世纪的生活水准,却不可能导向彻底的工业化,甚至还可能对之所阴碍。[71]

如果没有矿物燃物及新大陆,欧洲的土地利用会趋于密集化,而其结果则会像东亚一样走上劳力密集的道路。的确,18世纪的欧洲出现许多征兆可能走向这个趋势:1400到1800年食用肉类的数量减少;英国的某些农业及原始工业,及丹麦所有的经济状况都如此。[72] 东西方的这种差异并非本质上的不同,而是的偶然性所致。如果把煤及新大陆的“资源冲击”这个变项拿掉的话,我们不难想像到一个劳力更为密集的世界,以及更勤于拾取作物的剩余等。这样的一种进步大概可以维持甚至稍微提高生活水准,但却不会把欧洲引至能源密集及资金密集的世界。当然,在这种情况下,投入愈多人力于土地上会提高产量,因此把人力从农场工作移开会使农作物价格上扬;同时用这样劳力密集的方式来解决土地限制的问题会逐渐减少以别的方式解决问题的报酬率,结果可能会使某些突破(如工业革命及19世纪的农业革命[75] )不可能发生。

结 论

最近关于近代早期欧洲的成长及“西方如何变得富庶”等方面的研究都很重要,但大部分所提到的现象是欧洲与其他地区的相似之处。这些共同的历史过程只会产生像长江三角洲(或是丹麦、荷兰及佛兰德)的结果,而不是英国的情况:这并不是因为前者制度上的“失败”,而是由于在矿物料及综合肥料普遍应用之前,二者基本的生态条件迥异,以及用以替代土地的劳力与资金的限制所致。要解释东西方的差异,我们需要观察在欧洲这些限制是怎么突破的。这就牵涉到技术创新的问题(这个部分在本文并没有讨论)。既然我们不能把它视为理所当然,我们也不能说,如果中国也有类似的资源,它就能自行产生工业革命。然而创新本身也不足以松缓土的限制并在1750至1850年间带来成长。而且,如果没有煤及新大陆以节省土地(亦即劳力并不密集),可以想见发明的焦点会十分不同。因此,要了解“欧洲奇迹”,我们必须要用中国的经验作为一面镜子,重新注意过去的学者所研究的重点:煤、帝国、英国例外情况、以及工业革命的不连续性。注释

[1] 在长江三角洲包括Skinner(1977年)所称之长江下游巨区的核心县份,根据王业键(1989年)的定义,它在1970年约有36500000人。我有时使用较严格的定义,则此地区人口有31500000人。不论用哪种定义,这个地区都相当于当时欧洲的大小,尽管它不是独立的单位。关于将与欧洲整体、或中国的部分地区与欧洲的个别国家之比较,参阅Wang(1997)。

[2] Kjaergaard(1994),第151–154、158和160页。

[3] DeVries(1994),第249-270页。

[4] Braudel(1981),第134-135页。Abel(1980),第121、136、161、和199页。Clark(1991),第446页。最近Peter Lindent、Philip Hoffman以及Robert Allen利用住房成本重新调整近代早期欧洲的标准实质工资指数,这项研究的结果要比只以“粮食工资”所的生活水准更低。

[5] 赵冈(1983),第57页。赵冈的方法论有一些问题,最重要的是他只计算现金工资,忽略实物津贴的部分。不过这个趋势大致上还是对的。

[6] Braudel(1981),第134-135页。Abel(1980),第121、136、161、和199页。Clark(1991),第446页。最近Peter Lindent、Philip Hoffman以及Robert Allen利用住房成本重新调整近代早期欧洲的标准实质工资指数,这项研究的结果要比只以“粮食工资”所计算的生活水准更低。

[7] 比较Lavely及Wong(1998)(尤其是表二及图三)、Lee及Campbell(1997),第79页,与Wrigley及Schofield(1981),第230、708–713页。[参阅Razzell(1993)的著作],这些数字都太高。Razzell对婴儿死亡率的调整,所得的出生时预期寿命从37.0降至31.6到34.0之间。欧陆的例子则参阅Knodel(1988),第68–69页,及Blayo(1975),这些研究显示法国的预期寿命低得多。

[8] 李中清(1994),第3页。

[9] 李伯重(1994a),第32–34页。比较McEvebdy及Jones(1978),第28–29页。

[10] 方行(1996),第93、95页。

[11] phelps Brown及Hopkins(1981),第14页。

[12] Pomeranz(2000),第137页及注110。

[13] Kindleberger(1990),第35–85页。他的确暗示中国人是积财者,而不是花费者。但他没有什么证据支持这个论点。

[14] 尤其令人印象深刻的是小说《金瓶梅》及《醒世姻缘传》中的记载。它们之所以令人印象深刻部分是因为书中所描写的是华北的中型城市及小镇,而不是全国性的大都市。关于中国的消费问题,参阅研究近代早期欧洲的一流史家Burke(1993)的著作,第148–161页。这个问题在我的书中有较详细的讨论,见Pomeranz(2000),第127–152页。

[15] 例如,Staunton(1799),第二部分,第48页;Macartney(1793 ),转引自Cranmer–Byng(1963),第99、106页。

[16] 税册所记载的土地数字过度偏低,因为在中国,漏报、短报土地是常有的事。我以基本粮食作物的数量得出最高的土地估计量;至于生产现金作物的地区,则较难处理,我把它从全国总数中忽略不计,即使当时的人认为现金作物的产量可观。就糖而言,我只计算广东及的产量,加上已知的进口量,虽然福建也是主要的糖产地,而且根据时人估计,福建蔗糖运销全国各地的数量约为广东、台湾、福建三地糖产的九分之一(引自Daniels1996,第97、105页)。广东境内我用来估计现金作物地区的土地数字,比Robert Marks的广东研究低百分之二十,而且蔗田部分只算其中的十分之一。事实上,Marks的数字几乎可以肯定是过低了。关于进一步的讨论,见Pomeranz(2000),第119-122页。

[17] Burke(1993),第158页。

[18] 见Huang(1990)及Elvin(1973)。Elvin个人认为环境的阻碍大过制度的问题,不过其他人改变了这个观点。

[19] 我在自己的书中作了较详尽的比较,见Pomeranz(2000),第69–107页。

[20] Zhao(1986);Goldstome,(1996)。

[21] 1990h,第91、110页。

[22] 见Wong(1992)。

[23] 张忠民(1988),第207–208页;比较Huang(1990),第84-86页。

[24] 参阅Pomeranz(2000),附录E。

[25] 徐新吾(1988),第469页。徐在1992年的著作中认为妇女和她未成年的帮手(通常算半个劳动力)每年工作265个成人的纺织工作天,也就是每名成年妇女一年工作180天。

[26] 资料见Horrell及Humphries(1995),第102-103页。

[27] 例如,1930年代每人糖消费量大约是2.2磅,引自Daniels(1996),第85页。张仲礼所引1930年代每人的茶消费量是1.3磅,比我所估计1840年的数字高得多。但1840年的估计量只包括长程贸易中已上税的部分,因此是低估的数字。

[28] Thompson(1989), 第189页;Clark(1991),第456-459页;B.Thomas(1985),第145–146页。

[29] 关于丹麦的部分,参阅Kjaergaard( 1994),第37–38、55–56、123、151–158页。关于资本家与农民在处理生态压力上策略的差异性,参见AMBROSOLI(1996)。

[30] Pomeranz(2000),附录B及第五章。

[31] 李伯重(1998),第119–127页。

[32] Williams(1990),第180–181页。

[33] Copper(1985),第139页,注2。

[34] Braudel(1982),第一部分,第367页。

[35] Stauntom(1799),第二部分,第141–142页;Pomeranz(1993),第123–127页;更多详细资料,见Pomeranz(1988),附录F。

[36] Pomeranz(1993),第123–137页

[37] Pomeranz(1993),第124–125页;Pomeranz(1995),第7–11页;并参阅Pomeranz(2000),附录B。

[38] 关于欧陆的例子,参阅Goldstone(1991),第186页;Labrousse(1933;1984),第343、346-347页。这些研究发现,在1726至1789年间,法国燃料用木材价格的上涨幅度比其他商品大得多,这种上涨趋势一直持续到19世纪初期。本文稍后会讨论英国的例子。关于中国的例子,参阅李伯重(1994b)

[39] Flinn(1984),第26页。

[40] Wrigley(1988),第54-55。

[41] Warden(1967),第32-40页;Grantham(1989a),第13-14页;Blum(1961),第333–334页。此处应注意的是Warden在1864年绝望地表示英国从欧陆进口愈来愈多的亚麻。

[42] 每年从长江中游一地输入的食物约可养活600万长江下游的人口,所进口的大豆如果不用作肥料,则可另外再养活三四百万人。即使在并不十分商业化的山东省[它在1800年有2300万人口,Huang(1985),第322页],也输入食物足以养活70万至100万的人口,并输出相等数量的货物。相较之下,波罗的海地区每年的谷物贸易量最多只养活60万人,在1800年以前,整个欧洲的谷物长程贸易加总起来最多不过养活2500万人口。关于这些不同的流量数字,参阅DeVries(1976)第17、56页;Braudel(1981),第127页;Adachi(1978);Wu(1985),第277页;Xu(1995),第86页;Marks(1991),第76-79页;Wang(1989),第423-430页;Lu(1992),第493页。

[43] 收入增加一般会降低死亡率,有时也会提高出生率。对雇佣劳动力的需求增加则通常会使结婚年龄提早,因他们不必等到继承财产后才结婚。

[44] 在我的新书中(第285–292页),我用比较正规的模式来说明这个论点,调整各种关于价格及其他变项的可能假设。Joel Mokyr(1976)的研究对这个模式的形成有重要的影响。

[45] Skinner(1977a),第213页。他注意到这种成长在18到20世纪之间可能会减少稻米的长途贸易量。

[46] 李伯重(1998),第108页;山本(1991),第7–8、10–11页;关于概括性的叙述,见Pomeranz(2000),第242–251页。

[47] Pomeranz(2000),附录F。

[48] Pomeranz(2000),附录E。

[49] Pomeranz(2000),第六章及附录E。

[50] Li(1996);Mann(1992)。

[51] Saito(1985)。

[52] 关于清政府在棉业未开发地区鼓励棉业的努力,见Mann(1997),第160–165、176页。关于在长江中游鼓励两获农作的失败例子,见Perdue(1987),第131–135页。

[53] 比较Fang(1995)和Huang(1985)、Kraus(1986)Pomeranz(1993)的著作。

[54] 这是根据Skinner(1977)第213页的资料所作的计算。Skinner(1987),第67–76页;梁方仲(1980),第395–413页。

[55] 人口方面地理重分配的效果使平均消费量由4.3磅降为2.5磅,而Buck指出糖的平均消费量为2.2磅。用其他方式所制造的糖,加上被直接啃食的甘蔗(这在产地是很普遍的),可以很容易弥补上述两者的差异。

[56] pach(1990),第186-190页。

[57] b.Thomas(1985),第141-150页。

[58] 奴隶价格的数字是根据Miller(1986),第70页:奴隶的目则是根据Curtin(1969),第216页和Ludwig(1985),第314页。加勒比海地区的出口数字得自Deerr(1949–1950),第193–203页(英属加勒比海地区),第235–242页(法属加勒比海地区)。英国的进口数字得自Mitchell(1988),第462–464页。巴西1821–1826年的出口数字根据Ludwing(1985),第107页;1796年及1806年的数字得自Morineau(1985),第177–178页。

[59] Klein(1991),第291页;Shepherd&Walton(1972),第43–44页;Richardson(1987),第765–766页。

[60] McCusker&Menard(1985),第18、23、28-30页。

[61] 大约是1800万亩,见Mitchell(1988),第186页。

[62] 见Pomeranz(2000),附录D有“鬼田”数字的来源。

[63] Mitchell(1988),第247页。

[64] 根据Mitchell(1988),第709-711页的资料计算而得。

[65] Mitchell(1988),第334-335页。1912年达到进口的高峰,为1815年时的28倍。

[66] 丹麦部分,见Kjaergaard(1984);Ambrosoli(1997)讨论部分的英国;Brookfield&Blaikie讨论部分的法国及德国。在我的书中(215–225页)有较详尽的讨论。

[67] Wrigley(1988),第54-55页;并参阅Pomeranz(2000),第57-62页。

[68] Harris(1988),第25、56页。Hammersley(1973)在602–607 页估计森林所需的铁制品,我自己则作进一步的计算。并参阅Flinn(1978),第139–164页。英国的林地面积,见Williams(1990),第180–181页。Flinn(1978),第145页并指出,如果没有煤,木炭的短缺问题将妨碍1750年以后英国铁制业的成长。他强调早期的产出率可以继续维持,而且没有恶化的木炭危机因而带来以煤为基础的铁制业的。参阅Pomeranz(2000),第60页。

[69] 关于煤、蒸汽机及陆地运输的关系,参阅Pomeranz(2000),第61–62、65页。

[70] 最著名的是Williams(1944);并参阅Wallerstein(1974)。

[71] 关于劳力密集化导致后来化的困难的例子,见Pomeranz(2000),第285–297页。

[72] Braudel(1981),第196页;Ambrosoli(1996);Levine(1978);Kjaergaard(1994)。

[73] 见Thompson(1968)。

下一篇:经济全球化——亚洲与中国