关于转型经济理论研究的若干问题

关键词:转型经济,理论,研究

一.转型经济研究中三个不容回避的理论问题

1.转型经济国家之间的“改革方向差异”问题不容回避

在转型经济国家之间的改革方面究竟有没有“方向”问题?这个本来不成问题的“问题”似乎被某些表面热烈的争论掩盖了。这不仅使人想起了《战国策》中所讲的“南辕北辙”的寓言,有一个人本应朝南走才能到楚国,但这位老兄却一直往北走,当有人告诉他方向错了时,他还理直气壮地讲了三个理由:一是我的马好(“吾马良”),二是我的路费多(“吾用多”),三是我的车夫赶车的技术好(“吾御者善”),孰不知,正是由于方向反了,所以上述三个好条件只能使他离目的地越来越远。运用这个古老的中国寓言来分析当前在转型经济理论中的偏颇是十分有益的。因为当前在国内外的转型经济研究中,众多学者一直热衷于运用所谓“激进”或“渐进”的方法来进行分析,其实这种研究方法,不仅是极其片面的,而且也是极其有害的。因为这种方法告诫人们或者暗示给人们的是这样一种印象,似乎在不同的转型经济国家之间,所谓改革只有“速度”差异或者只有“程度”差异,而没有什么“方向”差异。也就是说,在众多的国内外经济学家眼中,在由计划经济转向市场经济的国家之间,似乎不存在选择什么道路的方向问题,好像大家都在同样走资本主义道路。这符合事实吗?1995年在《经济学动态》创刊35周年时,我就指出过:“当前,国内外经济学家很热衷于在‘激进’与‘渐进’方面来对中俄的经济改革进行比较,但应指出,在这种热烈争论的表面下却掩盖着一个事实,似乎中俄两国的经济改革‘方向’是一致的,成败与否只在于措施的‘激进’与‘渐进’的程度差异而已。但事实并非如此。”事实证明,1990年苏共二十八大是埋葬苏共和社会主义的大会。至此之后,原苏联、东欧国家的改革为了彻底“告别过去”,它们对原来的社会主义制度持完全否定的态度,打着改革的招牌,全盘否定共产党的历史、否定历史人物和攻击社会主义基本制度,一股脑地向资本主义自由市场经济过渡,急切建立资本主义的制度和经济制度。盖达尔公开宣称“我们这一代要在发达资本主义制度下生活”。苏联解体后新掌权的政治精英们竭力反对社会主义和共产主义,不惜一切代价巩固自己的政权,力求达到所谓的“不可逆转点”。

对此,俄罗斯著名经济学家B?梁赞诺夫曾沉痛地道:“俄罗斯迅速地脱离旨在保持社会主义方向的市场改革,其原因与其说是客观的,还不如说是社会上尖锐的、破坏经济的政治斗争的结果。在这样的条件下,经济变成了这场斗争的牺牲品。苏联经济改革的失败在很大程度上是由于一部分执政精英的无能和另一部分精英不愿意保留社会中制约和阻碍其野心的社会主义本质。执政阶层官僚主义的再生,实际上封杀了经济体制转轨时克服危机的可能性。原有的所有完善社会主义模式的苏联经济改革方案都没有得到执行。”而中国的改革则是为了完善和社会主义,在坚持社会主义基本经济制度的前提下,向有中国特色的社会主义市场经济过渡。也就是说,社会主义这一“主词”,我们始终没有放弃。例如邓小平1985年3月7日讲道:“现在我们搞四个化,是搞社会主义的四个现代化,不是搞别的现代化。”1985年3月25日他又讲:“我们经常讲四个现代化,往往忽略了主词:社会主义。”

1987年2月18日他还讲:“我们干四化,人们都说好,但有些人脑子里的四化同我们脑子里的四化不同。我们脑子里的四化是社会主义的四化。他们只讲四化,不讲社会主义。这就忘记了事物的本质,也就离开了中国的发展道路。这样,关系就大了。在这个问题上,我们不能让步。” 我们可以清楚地看出,在小平同志的理论中,社会主义这一主词始终是明确的,即使在1992年的南巡中,他仍然要求上海浦东和深圳在20世纪末要回答一个问题,即姓“社”不姓“资”,要回答改革开放有利于社会主义,不利于资本主义。所以,1992年中国明确提出的建立社会主义市场经济体制这一目标模式,包含着两方面的重要思想:一是明确的制度约束性,即改革必须以完善和发展社会主义制度为前提;二是坚持市场经济的改革方向,充分发挥市场在资源配置中的基础作用。 2006年3月11日刘国光《坚持正确的改革方向——读锦涛同志3月7日讲话有感》一文引起的争论发人深思!究竟如何理解“坚持改革方向”这一说法?究竟是坚持改革还是反对改革的分歧,还是两种改革观的分歧?

2.转型经济国家之间的“指导思想差异”问题不容回避

转型经济国家之间存在的“改革方向差异”的原因之一是来源于“指导思想差异”。这种主要差异并不体现为是实行“存量改革”还是实行“增量改革”,最主要的差异特征在于是否“全盘西化”,是否全盘接受“休克疗法”,搞资本主义。这种以“华盛顿共识”为理念基础的自我毁灭的“休克疗法”的战略,后来被当时任俄罗斯对外经济贸易部长的格拉济耶夫称为是“华盛顿共识”的最野蛮的形式。采用“休克疗法”战略后,其最重要的危害在于俄罗斯本国自主制订经济发展政策的权利被国际组织剥夺了,格拉济耶夫披露道:“从1993年末最高苏维埃遭炮轰和发生政变,一直到1998年秋,俄罗斯实际上处于一种由外人来管理国家经济政策的状态,基本参数由国际货币基金组织的专家草拟,之后交由傀儡政府和傀儡中央银行以相关经济政策宣言的方式走一下批准形式。”与俄罗斯转型经济的指导思想相反,我们在转型经济中,一直强调搞“中国特色社会主义”。例如邓小平1986年12月30日讲:“走自己的路,建设有中国特色的社会主义,中国才有希望。”

邓小平1987年3月27日接见外宾时强调:“中国搞社会主义,强调要有中国特色。”1987年4月30日又讲道:“有的干扰,概括起来就是全盘西化,打着拥护开放、改革的旗帜,想把中国引导到资本主义。这种右的倾向不是真正拥护改革、开放,是要改变我们社会的性质。一旦中国全盘西化,搞资本主义,四个现代化肯定实现不了。”1987年7月4日他还说:“右的干扰就是搞资产阶级自由化,全盘西化,包括照搬西方民主。”1992年在南巡讲话中,再次强调:“我们要在建设有中国特色的社会主义道路上继续前进。”

3.转型经济国家之间的“政策效应差异”问题不容回避

其中包括对以下3个方面的研究,即:不应忽视对原苏东转型国家“转型衰退”教训的研究;不应忽视对拉美国家“改革衰退”教训的研究。尤其是改革对增长的影响(增长率、就业率)和改革对公平的影响(收入分配、贫困);不应忽视对“中国经验”的总结。

第一,不应忽视对原苏东转型国家“转型衰退”教训的研究。自1991年苏联解体起至1998年8月17日的崩溃为止,是俄罗斯“转型衰退”的典型时期。由于实施了“休克疗法”,造成了经济和社会的大倒退。

如果以1990年为基期,1997年时的国内生产总值只相当于1990年的61.9%,产值只相当于1990年的48.8%,机器制造和金属加工行业的产值只相当于1990年的38.7%,固定资产投资只相当于1990年的23.4%,农业产值只相当于1990年的59.2%,实际工资水平只相当于1990年的48%。工业部门的年平均利润由1992年的38.3%下降到1997年的5.2%,联邦预算中基础研究和支持科技进步费用占国内生产总值的比重由1991年的0.96%下降到1997年的0.10%,失业率也由1992年的4.7%上升到1997年的9.1%。 在这种衰退中,社会收入差距急剧恶化,10%最富有人口的收入与10%最贫穷人口收入的差距由1990年的4。4倍上升到1997年13倍。更为悲惨的是,俄罗斯人口增长率急剧下降,由1990年自然增长33.29万人,到1997年时竟然变成了人口自然减少75.65万人。 面对俄罗斯的“休克疗法”与人口质量退化之间的因果关系,有良知的经济学家愤怒地称其为符合国际法中所使用的“种族灭绝”一词的定义。由于实施“休克疗法”,导致俄罗斯国民经济长期衰退,综合国力显著下降。1991-1998年期间,俄罗斯遭受了现代历史上所有大国中最严重和持续时间最长的经济衰退。尽管在1998年至2003年期间,俄罗斯的国内生产总值以年均6.7%的速度增长,但是2003年的GDP也只是达到1996年的67%。假设以这种速度发展,俄罗斯直到2009年才能达到1990年GDP的水平。如果近年来的增长速度确实能持续到2009年,俄罗斯需要花费19年的时间才能脱离因采纳新自由主义转型战略而掉入的黑洞。对此,俄罗斯院院士弗.伊.多博列尼科夫总结道:“俄罗斯近年来所遭受的精神和物质损失,无法估量,实际上,改革使俄罗斯倒退了20-30年。” 由此可见,“休克疗法”给俄罗斯造成的灾难性后果有多么严重。这一沉痛的“转型衰退”的历史教训应该使我们永远记取。

第二,不应忽视对拉美国家“改革衰退”教训的研究。拉美国家经济改革的历程最长的已逾30年(如智利),最短的也在20年左右。改革之后,尽管有少数国家(如智利)或某些局部改革成效较好,但从整体来看,改革的代价却是沉重的,其“改革衰退”的教训是深刻的。这个教训表现在四个方面:

(1) 国家丧失了经济发展的主导权。在经济发展战略的制定方面,完全受控于“芝加哥学派”弟子的思路。所以拉美国家的政府似乎仅热衷于通过私有化等手段退出生产领域,这无疑为市场机制发挥积极作用创造了条件。然而,拉美国家似乎从一个极端走向了另一个极端。例如,有些国家的政府为了实现财政平衡而减少了对文教卫生领域的投资,从而使低收入阶层得不到必要的服务;有些国家的政府则将一些社会服务设施交给追求利润最大化的私人部门去管理,失去了政府在社会发展领域中的主导地位。

(2) 不成熟的金融自由化和过早开放的资本项目增加了金融风险。在推动金融自由化的过程中,政府未能有效地对金融部门加以监管,从而使部分银行为应付政府有关部门的检查而弄虚作假,有些银行则将大量贷款发放给少数“关系户”。不容否认,政府放松对金融业的监管,是近年来许多拉美国家爆发金融危机的主要原因之一。1994年、1999年和2001年,墨西哥、巴西、阿根廷先后发生金融危机,引起经济衰退、失业增加、政局动荡和社会动乱,墨西哥仅拯救银行系统就耗费551亿美元巨资,占GDP的14.4%;阿根廷整个金融系统陷于瘫痪。其他拉美国家受金融危机的冲击,也纷纷进行紧缩性调整。以上述3场金融危机为标志,拉美地区经济于1995年、1999年、2001-2002年出现了3次衰退,一次比一次严重。

(3) “华盛顿共识”的改革方略使经济长期处于低增长状态。1981年以来的20多年间,拉美地区的经济形势发生了大逆转,80年代持续衰退,90年代继续低迷。1980-1990年,拉美地区(根据23国的统计)GDP年均增长率仅为1.2%,其中阿根廷、萨尔瓦多、海地、尼加拉瓜、秘鲁、圭亚那、特立尼达和多巴哥7国是负增长;地区人均GDP年均增长率为-0.9%,其中只有智利、哥伦比亚、多米尼加、巴巴多斯和牙买加5个中小国家是正增长。1991-2000年,拉美地区(根据31国的统计)GDP年均增长率为3.3%,其中海地是负增长;地区人均GDP年均增长率为1.5%,其中厄瓜多尔、海地、巴拉圭、委内瑞拉和牙买加5国为负增长。

(4) “市场原教旨主义”的改革使收入分配不公问题变得越来越严重。新自由主义理论推崇效率优先,漠视公平的重要性和必要性。少数人从私有化和市场开放等改革措施中大发横财,而社会中的弱势群体则没有或很少从改革中得到好处,其结果是两极分化和贫困化更加严重。以阿根廷和巴西为例,1980年,阿根廷最穷的40%家庭的收入占总收入的比重为17.4%,最富有的20%家庭的收入占总收入的45.3%;到1990年,前者占总收入的比重下降到14.9%,而后者则上升至50%;同期的基尼系数由0.375上升到0.423。1979-1990年,巴西40%最穷的家庭收入占总收入的比重由11.8%下降到9.7%,而20%最富的家庭收入所占比重则由56%上升到59.7%,基尼系数由0.493提高到0.535。在人均GDP不断提高的同时,拉美贫困化的绝对人数和在人口中所占的比重也都出现了增加的趋势。1980-1990年,拉美贫困人口总数由1.3亿增加到2亿,其中城市贫困人口几乎翻了一番,由6290万增加到1.2亿,贫困人口由7300万增加到7640万。2004年,拉美贫困人口高达2.24亿,占总人口的43%,其中赤贫人口为9000万,占总人口的19%。

贫困化程度的加剧对经济增长产生了严重的消极影响,直接制约了经济和社会的发展,甚至已危及到整个社会的稳定。这就是不公平增长所造成的恶果。不管“拉美化”的用语是否科学,但是对于拉美国家这种“改革衰退”的教训,不能不引起我们的高度重视。在学术界“拉美化”一词是含义很广的用语,但当回顾拉丁美洲在20世纪80年代和90年代重新陷入贫困的陷阱这一教训时,没有人能否认“拉美化”几乎就是贫困化的同义语,因此,从这个意义上可以说,尽管“拉美化”概念有争议,但在中国对“拉美化之忧”提高警惕是必要的。甚至早在2004年两位美国人就曾这样提醒过我们,“城乡分裂危机在未来有可能加剧,如果不采取有效改革措施,中国有可能染上‘拉美病’,城市社会两极分化,城市冲突加剧,经济承诺落空,并将产生类似拉美国家的许多社会和政治灾难。”

二.关于政府参与的问题

从实证的角度来研究政府参与经济问题时,可以从3个方面来进行:

一个是政府人员在就业人员中所占的比重(国家就业率),反映的是政府参与经济的深度;一个是政府支出占一国GDP的比重(国家支出率),反映的是政府参与经济的强度;一个是政府支出的结构,反映的是政府参与经济的力度。

1.关于政府人员在就业人员中所占的比重。澳大利亚、加拿大、新西兰、瑞士、瑞典、比利时、法国、意大利、奥地利、荷兰、德国、挪威、西班牙、英国、爱尔兰、日本、美国等17个国家政府人员的平均就业率:1870年2.4%,1937年5.2%,1980年17.5%,1994年18.4%。

2.关于一国政府干预经济的程度可以用国家支出率或国家率(Boxberger,1998)这样一个指标,即政府支出占一国GDP的比重。

主要发达国家政府支出占本国GDP的比重表 单位:%

年份 国家 | 1870 | 1913 | 1920 | 1937 | 1960 | 1980 | 1990 | 1996 |

法国 | 12.6 | 17.0 | 27.6 | 29.0 | 34.6 | 46.1 | 49.8 | 55.0 |

德国 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 34.1 | 32.4 | 47.9 | 45.1 | 49.1 |

意大利 | 13.7 | 17.1 | 30.1 | 31.1 | 30.1 | 42.1 | 53.4 | 52.7 |

日本 | 8.8 | 8.3 | 14.8 | 25.4 | 17.5 | 32.0 | 31.3 | 35.9 |

英国 | 9.4 | 12.7 | 26.2 | 30.0 | 32.2 | 43.0 | 39.9 | 43.0 |

美国 | 7.3 | 7.5 | 12.1 | 19.7 | 27.0 | 31.4 | 32.8 | 32.4 |

平均 | 10.8 | 13.1 | 19.6 | 23.8 | 28.0 | 41.9 | 43.0 | 45.0 |

这就是说,如果按照西方学者(Vito Tanzi and Ludger Schuknecht)对政府规模的划分标准:大政府(Big governments):政府支出/ GDP 比重>50%;中政府( Medium-sized governments ):政府支出/ GDP 比重在40%--50%;小政府( Small governments ):政府支出/ GDP 比重<40%。那么,1997年时,属于大政府范围的国家有瑞典(62.6 %)、丹麦(59.9 %)、芬兰(55.0 %)、比利时(53.8 %)、法国(53.0 %)、意大利(51.7 %)、奥地利(51.4 %)。属于中政府规模的国家有荷兰(49.1 %)、德国(49.0 %)、希腊(44.3 %)、挪威(44.1 %)、葡萄牙(42.6 %)、西班牙(41.6 %)、英国(40.6 %)。属于小政府范围的国家有爱尔兰(39.1 %)、日本(36.0 %)(另一说法为48.0%)、美国(33.3 %)。

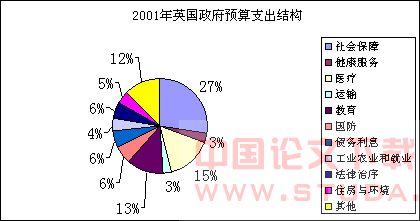

3.关于政府支出的结构,反映的是政府参与经济的力度。

如果要从的动态角度进一步分析,我们至少还会看出两个现象,一个现象是某些发达国家的国家支出率一直处于稳步上升的状态。例如英国,国家支出率从1890年的8.9 %上升到1955年的36.6% (Musgrave,1969),进而又上升到1997年的40.6 %;另一个现象是某些发达国家的国家支出率一直处于基本稳定的状态,例如美国,1980年时国家支出率是36 %,( Musgrave,1984),到1997年时,如前所述,美国的国家支出率是33.3%。这就使我们对政府参与经济问题产生了新的思考,美国和英国不是信奉和推行新自由主义和私有化吗,那为什么他们的国家支出率并没有相应地减少呢?法国《外交世界》1996年第2期曾刊载过这样一句话:“德国和英国都属于相信自由贸易的国家,就像儿童相信圣诞老人一样。”果真如此吗?曼昆(Mankiw)在《经济学原理》(Principles of Economics)一书中引用了亚当.斯密1755年的一段评论:“除了和平、简易的税收和可容许的司法管理之外,把一个最原始的国家变为一个最富裕的国家并不在需要什么。”实际上这种片面摘引亚当.斯密话的做法,并没有全面反映亚当.斯密的思想,因为在这21年之后,即1776年的《国富论》的经济思想才更加全面。朱绍文教授通过与格拉斯哥大学的斯金纳教授的交流,两人都坚定地排除了传统的看法,提出“斯密的经济理论不仅仅是经济自由主义,同时斯密还是一位政府干预论者,在《国富论》中随处可见(朱绍文,2000)”。这种对斯密经济理论的新的研究成果,无疑对我们今天不求甚解的学界来讲是一个有力的刺激。正是在这些前辈的指点下,我们重读《国富论》会避免新自由主义对斯密经济理论所造成的扭曲。例如斯密在论述君主或国家的第三种义务就是建立并维持某些公共机关和公共工程时,强调指出:“这种事业,不能期望个人或少数人出来创办或维持。并且,随着社会发达时期的不同,执行这种义务所需的费用的大小也非常不同。”再例如,斯密在研究了从希腊罗马各共和国到欧洲公共学校及大学的问题后,提出了青年教育设施的费用问题,他认为“在文明的商业社会,普通人民的教育,恐怕比有身份有财产者的教育,更需要国家的注意。”因此他建议国家在各地所设立的教育儿童的小学校“取费之廉,务使一个普通劳动者也能负担得起,这样人民就容易获得那基本的教育了。”还例如,在退税问题上,斯密强调“只有输出品真正输出到外国去,而不再秘密输入我国的时候,退税制度才会带来益处。”又例如,在对待制造业问题上,斯密强调“如果某一种制造业确是国防所必需,那末靠邻国提供这种制造品,未必就是聪明的办法。如果这一种制造业非奖励即不能在国内维持,那末对其他一切产业部门课税,来维持这一制造业,亦未必就是不合理的。”因此,面对市场的失灵和资本的垄断,是需要政府干预的。特别是像这样一个发展中的转型国家,要有力地纠正市场扭曲或市场缺陷,就要充分发挥政府纠正市场失灵的4大优势:征税权、禁止权、处罚权和交易成本(斯蒂格利茨,1998)。在“市场神话”方面,我们不能过于天真。曼昆的说法值得注意:Market force, properly redirected, are often the best remedy for market failure.(N. Gregory Mankiw ,chapter 10)(只要适当地重新调整方向,市场的力量往往是解决市场失灵的最好办法。)