决定外国直接投资技术溢出的因素:来自中国的证据

作者:耶鲁大学 Galina Hale;科尔盖特大学 Cheryl Long

摘要:根据世界银行对5座城市1500家公司的调查,我们研究了外国公司的出现是否对在同一城市和产业经营的国内公司产生技术溢出。我们发现:对于技术更先进的公司产生了积极的溢出,而对于更落后的公司没有溢出或产生了消极的溢出。我们分析了这些溢出的产生渠道,发现技术转让是通过外国直接投资公司的高级技工流动到国内公司以及通过高级技工的外部性而发生的。另外,这两个渠道充分说明了我们发现的溢出效应,证明了日趋完善的劳动力市场在促进外国直接投资溢出方面的重要性。由于我们的结论可以推广应用到其他国家,它们调和了其他研究中发现的具有冲突性的证据。

关键词:外国直接投资,技术溢出,劳动力流动,网络外部性,中国

1、简介

近年来,中国积极鼓励外国直接投资(FDI)的流入。这一政策如果对国内公司产生积极的溢出则是合理的。直到今天,有关FDI溢出的经验主义就FDI是否对国内公司产生溢出效应还未达成共识。在本中,我们研究了中国的FDI溢出效应以及这些溢出发生的机制。因为我们的结论要推广应用到其他国家的范围,它们协调了其他研究中发现的冲突性证据。

我们特别使用了世界银行调查中的公司级数据,并得到以下结论:

1. 我们说明了FDI对不同的公司产生不同的溢出效应。特别是国内具备高吸收力的公司(初始全要素生产力相对更高)经历了积极的溢出,而那些初始生产力较低的公司经历了消极的溢出。

2. 我们详细探究了FDI对国内具备更高初始生产力的公司发挥积极溢出的两种机制:劳动力流动渠道和网络效应渠道。特别是,能够聘用到来自外国公司的管理者和工程师的公司的生产力更高。这就是劳动力流动为FDI溢出提供了一个渠道的支持证据。另外,在其城市和产业有更多FDI存在时,聘用更年轻和更有技能的劳动力的公司往往生产力更高。这与如下论点相一致,即员工(特别是管理者和工程师这样的高技能劳动力)之间的学习和交流是FDI溢出的一个机制——一个我们下文称为网络外部性的机制。

我们的论文以多种方式对有关FDI的文献做出了贡献。首先,我们对中国FDI的效果进行了详细研究,中国因创纪录的增长和FDI涌入而引起了研究领域和媒体的关注。虽然一些研究对于FDI在转型经济中的溢出效应通常做出了积极的评价,我们所知的对中国FDI溢出的其他唯一研究来自Tong和Hu (2003)。[1]他们提供证据,说明国内公司的生产力受益于位于同一省的外国公司,但并不受益于同一行业的外国公司。然而,因为Tong和Hu (2003)并没有控制地区和行业的固定效应,所以难以知晓是否这些结论受到Aitken和Harrison (1999)强调的选定问题的影响。[2]的确,我们发现在不控制城市和行业固定效应时,FDI的存在有积极的效应。但是一旦包括这些固定效应,FDI的存在就不再对国内公司的生产力产生积极的效应。因此,我们的结论与Aitken和Harrison (1999)的评述是一致的。

我们进一步指出,溢出效应在基础定义上的缺乏源于FDI对国内不同生产力公司产生的不同效应。因此,我们的第二个贡献就是探讨技术差距如何影响FDI溢出。Blomström、Globerman 和Kokko (1999) 提出,国内公司的技术能力增加了积极溢出的可能性,因此国外公司和本地公司之间更小的技术差距导致了更大的溢出。与之相比,Wang和Blomstrom (1992)开发的理论模型预测,国外公司和国内公司之间更大的技术差距导致更大的溢出。我们的样本中来自中国公司的证据似乎支持Blomström、Globerman 和Kokko (1999)的技术论点。Kokko、 Tanzini和 Zejan (1996)使用乌拉圭制造业的数据发现了支持这个论点的证据,同时Girma、 Greenaway和Wakelin (2001)在英国的案例中发现初始生产力差距较小的国内公司从FDI溢出中受益更多。

我们的第三个贡献是分析FDI溢出发生的特定机制。在理论文献中已经概述了几种渠道,包括示范渠道、竞争渠道、向前和向后的链接、劳动力流动渠道。[3]虽然理论观点是丰富的,但支持这些论点的经验证据却是有限的。使用来自中国的数据,我们为FDI溢出发生的两种特定机制提供了经验证据。

我们首先把焦点集中在劳动力流动机制,技能人员从外国公司向国内公司的流动有助于转移先进的技术和管理技能。Djankov和Hoekman (2000)以及Görg和Strobl (2005)分别介绍了捷克和加纳证明劳动力流动效应存在的证据。对中国的情况而言,我们也发现在中国劳动力市场渠道促进FDI溢出的经验证据。

另外,我们提出了一个技能和知识从国外公司向国内公司转移的更微妙的机制,我们称之为网络外部性渠道。通过与工作在国外公司的人密切接触(例如参加同样的产品展览、会议等等),在国内公司工作的高技能员工可以接触到国外公司采用的更先进的技术和管理实践,然后将其应用到自己的公司中。据我们所知,我们最先提供了FDI溢出的网络外部性渠道证据。

此外,我们已经证明的特定FDI溢出机制的重要性有助于协调来自不同国家看似矛盾的结论。一方面,对中国家的研究往往发现FDI的消极溢出或没有FDI溢出。[4]另一方面,对发达国家新的研究证明了甚至在控制了行业和地区固定效应之后而产生的积极生产力溢出。[5]本文所介绍的这两种机制显示出劳动力市场机构对于促进FDI溢出的核心作用。就劳动力市场的完善程度而言,发展中国家劳动力市场的功能和劳动法规比发达世界更受限制,因此我们更倾向于观察发达国家的积极FDI溢出。

我们在第2部分中继续描述我们的数据和经验主义方法。在第3部分中我们比较国内和外国公司的生产力,并分析国内公司之间生产力的不同。在第4部分提出我们对外国公司存在的溢出效应的结论,并讨论这些溢出发生的机制。第5部分是结论。

2、经验主义方法和数据

2.1 经验主义方法

我们的主要关注点是国外公司的出现对于同一城市-行业的国内公司的全要素生产力产生的效应。因此,我们主要分析的样本限于国内公司,且不受自变量内生问题的影响,自变量内生问题的发生是在比较外国公司和国内公司时,外国人可能选择业绩好的公司作为投资重点。因此我们主要的回归定义是:

Yjic = аi + аc + β1Ljic +β2Kjic +β3FDIic + τZjic + εjic, (1)

其中аi 和аc 是行业和城市固定效应,Yjic是公司j在I行业和城市c经营的增值对数, Ljic 是公司劳动力投入的对数, Kjic 是资本投入对数 ,FDIic 是衡量在国内公司所属的城市-行业单元中存在的外国公司,Zjic是一套捕获其他公司特征的变量,εjic 是随机误差。

系数β3衡量外国公司的存在对一般国内公司的全要素生产力(此后称为TFP)的溢出效应。通过对上述定义附加其他项,我们将研究外国公司的存在对不同特征的国内公司产生的溢出效应。另外,我们将调查这些溢出发生的机制。

为了确保我们的发现不受有影响的观察资料的引导,我们在本论文中使用稳健回归(robust regression)。[6]除非另行声明,我们还在估算中包含了城市和行业固定效应。

2.2 数据

我们使用2001年世界银行开展的《竞争力、技术和公司关系研究》的数据。这项调查由两份文卷组成,一份由公司的主要生产设施的高级经理填写,另一份由公司的师或人事经理填写。调查的方法是分层随机抽样,分层基于以下行业:会计和相关服务、广告和营销、服装和皮革商品、商业物流服务、通讯服务、消费产品、设备及元件、IT、汽车部件。对300家公司的分层随机抽样来自以下五座中国城市:北京、成都、广州、上海和天津,样本总规模是1500。表1给出了调查中包含的公司所在的城市和行业分布。图1是调查涉及的城市和在中国的方位。[7]

表1:外国和国内公司的分布

所有 | 外国公司 | 国内公司 | 外国公司所占份额 | |

公司数量 按城市划分: 1.北京 2.成都 3.广州 4.上海 5.天津 按行业划分: 1.会计等 2.广告和营销 3.服装和皮革 4.商业物流服务 5.通讯服务 6.消费产品 7.电子元件 8.电子设备 9.IT服务 10.汽车和部件 | 1500 300 300 300 300 300 104 89 222 110 71 165 203 192 128 216 | 382 75 32 84 122 69 11 15 63 22 3 40 77 65 21 65 | 1118 225 268 216 178 231 93 74 159 88 68 125 126 127 107 151 | 0.25 0.25 0.11 0.28 0.41 0.23 0.11 0.17 0.28 0.2 0.04 0.24 0.38 0.34 0.16 0.30 |

图1:样本中包含的城市

注:划线的是样本中包含的五座城市。

此次调查收集了公司及其经营环境的详细信息。公司被要求提供截至2000年的信息,但对于许多会计计量而言,前三年的信息也收集到了。在本研究中,我们利用了调查的一小部分,它给出了公司的投入、产出和国外所有权的信息。特别是我们使用了调查中包含的以下变量,以及所有截至2000年的数值,除非另外指明:

销售额 公司的全部销售额(2000年,人民币)。

期末产品存货 公司产出的存货(2000年,人民币)。

劳动力投入 公司的员工数量,总数和员工分类合计:生产工人、工程人员和管理人员。

资本投入 固定资产的价值(2000年,人民币)。

公司年限 公司在2000年的经营年限。

公司员工的平均教育水平(在校年限),总数和员工分类合计:生产工人、工程人员和管理人员。

年龄 公司员工的平均年龄,总数和员工分类合计:生产工人、工程人员和管理人员。

外国公司经验 有外国公司工作经验的员工比例,按员工分类合计:生产工人、工程人员和管理人员。

行业 公司所在的行业部门。

城市 公司所在的城市。

外国 一个二元变量,指示公司在2000年是否有外国合作伙伴。

最大的外国合作伙伴份额 公司最大的外国合作伙伴占所有权的份额,包括FDI和投资分享。

另外,我们定义和建立了分析中使用的以下变量:

FDI存在(FDI presence) 最大的外国合作伙伴在国内公司所在的同一城市-行业单元所占的平均份额,按公司员工数量加权。表3给出了按城市和行业部门的外资平均份额。

公司规模 公司销售额相对于同一行业公司平均销售额的比例。由于有许多非常大的公司,我们使用这一量度的对数。

增值 公司的销售额按照期末产品存货调整(2000年,人民币),使用对数形式。

员工技能水平 管理者和工程师的总数与生产工人数量的比例,使用对数形式。

国外公司经验(有技能) 曾为国外公司工作过的工程师和管理者比例。

3、国内和国外公司的生产力

在本论文中,我们将有外国合作伙伴的公司称为“外国”或“外资”公司,对于没有国外合作伙伴的公司称为国内公司。在调查的1500家公司中,在2000年有382家是国外公司。表1给出了每个城市和行业的国外公司和国内公司数量。

3.1 外资公司生产力更高

我们开始描述国内公司和外国公司的差别。表2给出了回归中变量的汇总统计,括号中的数字分别是外国公司或国内公司的数量和资产调查的t统计量。使用我们的公司级数据,我们提供了外国公司比中国国内公司生产力高的支持证据。这种生产力的差别与FDI具有更先进的技术和管理实践的论点是一致的。反之,这些优势的密切关系对毗邻外国公司(地理上或技术方面)的国内公司的生产力带来了积极的效应。[8]

表2:外国公司和国内公司的比较

外国公司 | 国内公司 | 差别 | |

增值(对数) 劳动力投入(对数) 资本投入(对数) TFP1 TFP2 TFP3 公司年限 规模 员工平均教育 员工平均年龄 工程师平均教育 管理者平均教育 工程师平均年龄 管理者平均年龄 国外公司经验(有技能) 员工技能水平 | 10.0 (311) 5.40 (382) 10.01 (382) 0.32 (311) 0.14 (311) 0.10 (189) 8.30 (382) 2.36 (381) 16.70 (221) 34.45 (219) 13.57 (320) 13.14 (375) 32.81 (320) 35.09 (375) 0.02 (317) 0.89 (366) | 8.82 (734) 5.00 (1118) 8.63 (1106) -0.22 (730) -0.16 (722) -0.13 (423) 13.96 (1117) 0.53 (1110) 16.50 (610) 34.73 (603) 13.46 (837) 12.69 (1088) 35.21 (836) 36.86 (1087) 0.01 (816) 1.19 (1025) | 1.19*** (8.87) 0.40*** (4.39) 1.38*** (9.47) 0.54*** (7.32) 0.30*** (4.48) 0.23** (2.52) -5.66*** (8.50) 1.82*** (3.09) 0.20 (1.54) 0.28 (0.28) 0.21** (1.99) 0.46*** (4.97) -2.40*** (5.34) -1.78*** (4.40) 0.01*** (5.46) -0.29 (0.70) |

* 显著性在10%;** 显著性在5%;***显著性在1%。

特别地,我们使用了以下的回归方程,使用所有公司(包括国内和外国公司)来预测每个公司的全要素生产力作为回归的剩余项:

Yj = β0 +β1Lj +β2Kj + εj , (2)

其中Yj、Lj、Kj 和εj 的定义同方程(1)。

回归方程按每个行业分别,使用的是2000年的信息。我们将回归方程(2)中的剩余项称为TFP1。通过在上述方程中包含其他公司的特征,我们还计算出TFP的两个备选量度。我们将TFP量度扣除公司年限和公司经济规模后称为TFP2(通过将公司年限和公司规模加入到解释性变量中得到),扣除公司年限、公司规模和人力资本后称为TFP3(通过将公司年限、公司规模、平均教育、平均年龄和平均年龄平方加入到解释性变量中得到)。

然后我们执行t检验,比较2000年国内公司和外国公司的TFP。表2给出了使用三种TFP量度的t检验结果。与所有结果一致,显示拥有部分或全部外国所有权的公司比国内公司的生产力明显更高。[9]

外国和国内公司TFP差距的缩小,从TFP1到TFP2再到TFP3,被解释为外国公司的下列优势刺激了生产力,并在TFP2和TFP3中得以控制:外国公司更年轻,享有更大的经济规模,他们聘用受更多教育的更年轻员工。正如表2所示,外国和国内公司在公司年限和规模上的差别在统计上是显著的。尽管员工的平均年龄和教育差别并不显著,但它们在高技能员工(管理者和工程师)上的差别是显著的,可以论证高技能员工对于公司的生产力是至关重要的。

即便在控制了公司经营年限、规模和员工平均教育和年龄之后,外国公司仍然显示出比国内公司明显的生产力优势。尽管外国公司出色的生产力不是本文的重点,我们推测生产力差别可能部分解释了外国和本地公司下述的其他差别。外国公司似乎特别看重高技术劳力的质量,这反映在他们聘用教育更佳、更年轻的管理者和工程师的事实上。另外,国外公司中有国外公司经验的管理者比例明显高于国内公司(4%对1%)。最后,尽管国外公司的技能比例似乎并不明显高于国内公司,我们发现,一旦行业和城市固定效应得以控制,国外公司明显聘用了更多高技术劳动力。[10]

3.2 国内公司的生产力和吸收能力

国内公司不仅平均而言比外国公司生产力更低,而且国内公司的生产力也千差万别。国内公司初始生产力的差异之所以重要,是因为公司生产力可能对公司在多大程度上受益于FDI的溢出效应产生重要影响。Blomström、Globerman和Kokko (1999)指出,国内公司的技术能力增加了积极溢出的可能性,因此外国公司和本地公司之间的技术差距较小能够导致较多的溢出。与之相反,Wang和Blomstrom (1992)开发的理论模型则预测,外国公司和国内公司的技术差距较大会导致较多的溢出。

我们对每个公司套用了方程2定义的回归,来计算TFP1,但没有差别。既然我们在此关注的是国内公司的生产力差异,我们把外国公司排除在了样本之外。因为我们对公司的初始生产力感兴趣,于是我们使用了1999年的数据。

跟其他文献一样,我们根据TFP1构建了每个公司的吸收能力,来衡量技术差距。特别是吸收能力以单个公司的TFP相对于业内最高TFP的比例来计算(实例参见Kathuria (2000))。所有的TFP都按比例计算,因此吸收能力介于0和1之间。

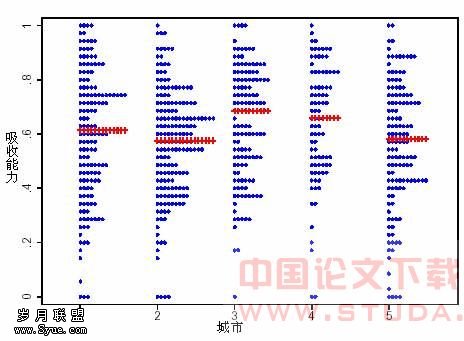

图2显示出公司吸收能力按城市的分布。我们看到,不同城市吸收能力存在显著差别:在广州、上海和北京明显比成都和天津高。这些生产力差异与预期是一致的:成都的内陆地理位置和天津改革步伐的缓慢解释了其生产力业绩差的原因(参见图1)。

图2:吸收能力和位置

注:1、城市代码参见表1。

2、水平线表明群体中分布的中值。

为了研究公司的初始技术能力如何影响FDI溢出,我们将吸收能力和吸收能力与FDI存在之间的相互作用项包含在其他解释性变量中。

4、的FDI溢出

已经确定外国公司拥有更高的生产力,我们现在通过估算方程1中的变量来探究这种更高生产力的溢出效应。如前所述,样本中仅包括国内公司。我们对FDI存在的量度是外国公司在每一城市-行业单元平均占有的份额,按公司员工数加权。变量值如表3所示。

表3:按城市和行业分类,外国公司所占的份额

行业,城市 | 北京 | 成都 | 广州 | 上海 | 天津 |

和相关服务 广告和营销 服装和皮革商品 商业物流服务 通讯服务 消费产品 元件 电子设备 信息技术服务 汽车和汽车部件 | 0.182 0.037 0.169 0.006 0.000 0.099 0.165 0.244 0.076 0.113 | 0.000 0.010 0.010 0.000 0.010 0.065 0.029 0.018 0.047 0.093 | 0.007 0.014 0.207 0.062 0.000 0.113 0.219 0.108 0.029 0.135 | 0.030 0.098 0.178 0.041 0.003 0.156 0.306 0.360 0.332 0.255 | 0.019 0.193 0.278 0.041 0.002 0.310 0.473 0.262 0.006 0.121 |

4.1 溢出效应和吸收能力

表4显示出各种定义的结果,第(1)栏包括劳动力和资本投入以及公司年限和公司,第(2)栏增加了员工和年龄的信息,第(3)栏又包括行业和城市固定效应,第(4)栏还包括吸收能力及其与存在的外国公司的相互作用。[11]正如第(1)和(2)栏所示,仅当我们控制员工的教育和年龄时,在公司所在的同一行业和城市FDI存在的效应才变得积极。这可由下面的事实予以解释,即与临近的国内公司不同,外国公司倾向于聘用更年轻、教育更好的员工。[12]因此,忽略人力资本因素就低估了FDI的积极技术溢出。

表4: 存在的外国公司对国内公司生产力的效应

(1) | (2) | (3) | (4) | |

FDI存在(#1) 劳动力投入对数 资本投入对数 对数规模 公司年限 教育 年龄 年龄平方 吸收能力(#2) (#1) * (#2) | -0.491 (0.315) 0.362*** (0.044) 0.284*** (0.027) 1.728*** (0.095) -0.011*** (0.002) | 0.504 (0.409) 0.332*** (0.060) 0.224*** (0.039) 1.609*** (0.105) -0.005* (0.003) 0.087*** (0.028) -0.098 (0.074) 0.001 (0.001) | -0.652 (0.663) 0.357*** (0.060) 0.203*** (0.038) 1.495*** (0.105) -0.003 (0.003) 0.092*** (0.029) -0.088 (0.073) 0.001 (0.001) | -1.108 (0.839) 0.473*** (0.042) 0.261*** (0.027) 0.715*** (0.076) 0.001 (0.002) 0.041** (0.019) 0.006 (0.048) -0.000 (0.001) 4.044*** (0.247) 1.971 (1.221) |

城市FE 行业FE 常数 观察值 调整过的R2 | 否 否 4.174*** (0.172) 729 0.78 | 否 否 5.442*** (1.356) 430 0.77 | 是 是 4.177*** (1.429) 430 0.78 | 是 是 2.037** (0.958) 395 0.91 |

注:1、稳健回归估计。

2、独立变量是增值的对数。

3、括号里是标准误差。

* 显著性在10%;** 显著性在5%;*** 显著性在1%。

尽管在常规水平上并不显著,第(2)栏中FDI存在对国内公司TFP的积极效应与之前中国存在积极FDI溢出的结论是一致的。可是,像中国早期的FDI研究(Tong和Hu, 2003)一样,这些结果不能解决外国人挑选最好的高生产力行业和地区投资的问题(Aitken和Harrison, 1999)。第(3)栏纳入固定效应的行业和地区来关注这个问题。正如表中所示,随着固定效应的包含在内,FDI对TFP的积极效应就消失了。

有人可能会提出行业和城市固定效应可能赢得了FDI的积极溢出,因此控制这些固定效应就模糊了我们感兴趣的真正效应。不过,如果没有溢出效应区别于其他行业或地区效应的进一步证据,这些结论就对引发中国是否存在积极FDI溢出的疑问。为进一步探索这一问题,下一步我们试图通过探索不同公司特性如何影响FDI溢出效应来从行业和地区固定效应中区分出溢出效应。

我们为什么不观察国内公司平均生产力受益于FDI存在的一个可能解释是,溢出效应可能在不同的公司间分布不均衡。FDI效应可能对于某些公司是积极的,对于其他公司则是消极的。例如,国内公司受益于FDI存在的程度可能有赖于公司吸收新技术和管理实践的能力。如前所述,Blomström、Globerman和Kokko (1999)认为国内公司要学习和利用外国公司的先进技术和管理实践,需要具备某些最低水平的技术综合实力。换言之,国内公司可能受限于其有限的吸收能力。为验证此假设,我们在吸收能力和外国公司平均占有份额之间包括了吸收能力和相互作用项作为方程(1)的附加解释性变量。我们还包括了行业固定效应和城市固定效应,就像此后的所有其他回归一样。

表4的第(4)栏显示出回归结果。正如表中所示,具备较高初始吸收能力的国内公司的确更多受益于FDI存在。因为FDI存在现在对公司的TFP有消极和重要的影响,系数评估暗示,吸收能力超过0.56国内公司享受积极的FDI溢出,而吸收能力低于0.56的国内公司受到消极的溢出影响。

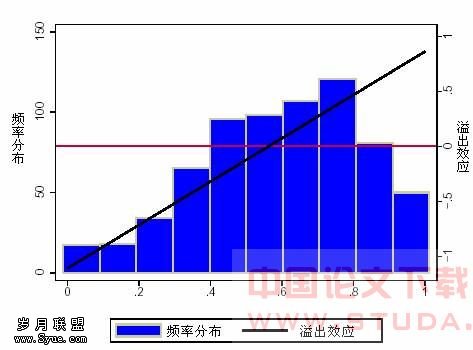

图3阐明了公司吸收能力的分布,实线代表溢出效应。按照此图,约三分之二的公司享受积极的溢出效应,而三分之一的公司受到FDI存在的消极影响。

图3: 溢出效应

注:规模按公司员工数衡量。

对技术综合实力的最低要求可以解释初始TFP较低的公司缺乏积极溢出效应的原因。然而,理论模型通常并没有澄清这一要求的特定机制。在下一部分,我们提出和检验在上述方式中初始TFP可能影响溢出效应的两种机制。

4.2 FDI溢出的机制

我们在本部分中探究了FDI溢出的两种机制:劳动流动性渠道和外部性渠道。我们证实,在考虑这两种机制时,公司的吸收能力对FDI溢出的效应消失了。这表明,公司初始生产力对FDI溢出的影响是通过这些劳动市场渠道发挥作用的,至少对于中国国内公司是这样。

4.2.1 劳动力流动作为溢出机制

已经提出的FDI溢出的一种机制是劳动力流动(Kaufmann (1997), Haaker (1999), Fosfuri、Motta和 Rønde (2001)以及Glass和Saggi (2002))。如果外国公司为员工提供培训,那么员工就可以在离开国外公司时,将在那里培养的技能和经验转移到国内公司。

就技能-技术互补而言,这种效应对于高技能劳动力来说是至关重要的。我们的数据的确提供了证据,符合高技能劳动力从外国公司大量流动到国内公司的事实。特别是对于我们样本中的公司,国内公司中有外国公司经验的管理人员的比例与同一行业-城市单元的FDI存在积极、显著相关,即便控制了行业固定效应和城市固定效应。[13]这个结论与高技能劳动力从外国公司流动到国内公司的事实是一致的。因为中国公司通常缺乏管理技巧和适合刚开始出现的经理人员的培训计划,管理知识溢出的潜力尤为重要,因此这种流动特别让中国受益。[14]

在现实中这种流动对国内公司的生产力是否带来了积极的效应?我们通过在上述估计中增加有外国公司经验的管理人员和工程师比例来探究这种可能性。表5中的第(1)栏给出了结论。除先前与吸收能力相关的变量的重要结论外,有外国公司经验的管理人员和工程师比例也对公司的TFP有积极重要的影响。因此,我们发现了以下证据,即高技能劳动力流动增强了FDI的积极生产力溢出。

表5: FDI溢出效应的渠道

(1) | (2) | (3) | (4) | |

FDI存在 (#1) 吸收能力(#2) (#1) * (#2) 年龄(#3) 外国公司经验(技能) (#1)*(#3) 技能比例(#4) (#1)*(#4) 劳动力投入对数 资本投入对数 对数规模 公司年限 教育 年龄平方 | -0.957 (0.856) 4.059*** (0.261) 2.209* (1.264) 0.032 (0.049) 2.683** (1.218) 0.470*** (0.044) 0.254*** (0.028) 0.755*** (0.083) 0.001 (0.002) 0.025 (0.020) -0.001 (0.001) | 1.874** (0.908) 4.226*** (0.247) -1.603 (1.256) -0.006 (0.047) 0.060 (0.045) 0.741*** (0.229) 0.523*** (0.043) 0.257*** (0.027) 0.708*** (0.078) 0.000 (0.002) 0.028 (0.019) -0.000 (0.001) | 4.291** (1.716) 4.141*** (0.247) 0.829 (1.232) 0.007 (0.048) -0.131*** (0.039) 0.469*** (0.042) 0.246*** (0.028) 0.746*** (0.076) 0.001 (0.002) 0.044** (0.019) -0.000 (0.001) | 5.798*** (1.762) 4.340*** (0.261) -2.027 (1.314) 0.018 (0.048) 2.293* (1.191) -0.104** (0.040) 0.090* (0.048) 0.496** (0.243) 0.515*** (0.045) 0.239*** (0.028) 0.766*** (0.085) 0.001 (0.002) 0.018 (0.020) -0.000 (0.001) |

常数 观察值 调整过的R2 | 1.604 (1.005) 371 0.90 | 1.586* (0.950) 384 0.91 | 1.796* (0.956) 395 0.91 | 1.185 (0.979) 363 0.91 |

注:1、城市和行业固定效应用强健回归估计。

2、独立变量是增值的对数。

3、括号里是标准误差。

* 显著性在10%; ** 显著性在5%;***显著性在1%。

4.2.2 网络外部性作为溢出机制

除了管理人员和工程师从外国公司流动到国内公司之外,一个更微妙的机制可能也在发挥作用。在国外公司工作的员工获得的技能和知识能以一种更间接的方式在同一行业和地方传播。通过密切接触在外国公司工作的人员(如参加同样的产品展示,会议等等),在国内公司工作的员工可以接触到外国公司采用的更先进的技术和管理实践,然后将其应用到自己的公司中。换言之,通过同一城市和同一行业的员工之间的社会交往,在外国公司和国内公司之间可能存在网络外部性。

这种机制带来了令人感兴趣的含意,可以通过经验方法检验。首先,因为外国公司拥有的先进技术体现在所雇佣的技能劳动力上,而技能劳动力往往与其他技能劳动力保持联系,雇佣更高技能员工的国内公司更有可能通过网络外部性受益于积极的FDI溢出。[15]此外,因为更年轻的雇员更容易学习新知识、培养新技能,雇佣更年轻雇员的国内公司通过网络外部性渠道享受积极FDI溢出的可能性更大。

因而我们研究这些附加因素如何影响FDI对公司生产力的溢出:员工的技能水平和平均年龄,其中员工的技能水平以管理和技术人员对其他雇员的比例来衡量(用对数)。我们特别在回归中包括了FDI存在和员工技能水平之间的相互作用项以及FDI存在和员工平均年龄之间的相互作用项。

表5中的第(2)栏给出了以下结论:更高技能水平的雇员能增加增值,这与预期是一致的。另外,正如技能水平和FID存在的相互作用项所显示出的显著、积极的系数,更高的技能水平增加了FDI对公司生产力的溢出效应。实际上,员工技能比例大于1.5的公司享受FDI存在的积极溢出效应,而那些员工技能比例低于1.5的公司受到消极FDI溢出的影响。[16]同样,第(3)栏显示员工的平均年龄在与FDI存在相互作用时,对于增值有显著消极的影响:公司的工人越年轻,更有可能受益于FDI溢出效应。特别地,仅对于员工平均年龄低于33岁的公司,FDI的全部效应是积极的,而对于员工平均年龄高于33岁的公司则是消极的。

技能因素和年龄因素都被证实能通过网络外部性对可能溢出产生影响,更高技能和更年轻的雇员更有可能认识同一城市和行业的外国公司雇员,尤其是那些具备更先进技术和管理实践的高技能外国公司雇员,并向他们学习。

表5中的第(4)栏通过合并迄今为止增加到方程1中的所有变量,检验了上述结论的稳健性。以上讨论的所有结论都有效。因此,劳动力流动和员工网络外部性都显示出在促进FDI的积极溢出方面的独立作用。[17]

在包括附加项之后,FDI存在和公司的吸收能力之间的相互作用项就失去了其显著的效应。似乎上述讨论过的机制,劳动力流动效应和员工外部性效应,是不同吸收能力的公司接受不同FDI影响的渠道。[18]

的确,具备更高吸收能力的公司倾向于雇佣更年轻和技能更高的工人。[19]因此解释为何具有更高初始TFP的公司从FDI存在中受益更多的一种方式是,这些公司能够雇佣到更善于学习的员工,他们通过与外国公司员工的紧密联系从外国公司转移知识和技术。

这种机制还在解释为何吸收能力最低的国内公司受到FDI存在的消极溢出影响方面发挥重要作用:外国公司在一个行业-城市单元的所有权比例与员工的平均教育和技能水平是负显著相关,但与在同一单元的国内公司员工的平均年龄是正相关(参见脚注12)。这意味着相比国内公司,外国公司雇佣“更好”的工人,因此造成国内公司生产力更低。相关结论显示尽管这些效应影响到所有国内公司,但初始TFP更低的国内公司尤其敏感。[20]更严重的“偷窃”效应,因为缺乏积极的员工网络外部性而加剧(因为缺乏年轻和高技能的劳动力),因此造成具有较低初始生产力的国内公司的生产力更低。

总之,我们已经识别出两种FDI影响国内公司生产力的明显渠道。首先,管理和技术人员从外国公司流动到国内公司提高了国内公司的生产力,因此促进了积极的FDI溢出。其次,具有更年轻和更有技能的劳动力的国内公司从FDI存在中受益更多。我们认为这与网络外部性的说法是一致的,即国内公司的员工与位于同一行业和地区的外国公司员工接触,并向其学习。

4.3 稳健检验

我们执行了以下的稳健检验。结论并没有报告,如果有要求,可以从作者处得到。

为了看看我们的结论是否由生产函数的定义所驱动,我们用劳动生产力而不是增值作为独立变量,并将资本强度而不是资本投入列入解释性变量估算了所有回归。这个定义有独立于公司规模的优势,但它在资本和劳动之间强加了更具限制性的关系。用这种备选方法,我们所有的结论保持了在质量和数量上的有效。

既然TFP在我们的分析中发挥着如此重要的作用,我们使用TFP的备选定义(如前述的TFP2和TFP3)重新定义了吸收能力。我们发现我们的结论对这种改变并不敏感。

我们使用FDI存在的备选定义:使用外国公司所占份额的合计,而不是使用最大的外国合作伙伴的份额来构建量度标准。因为外国公司所占份额合计的一部分可能是组合投资,它并不像最大的外国合作伙伴份额那样适合作为FDI的测量方法。然而,这两个测量方法是高度相关的(相关系数是0.77),产生的结论与我们从最初测量获得的结论非常相似。

为了确保我们的结论不仅由一个城市所引导,我们每次都重新估计了落在一个城市的所有回归。我们发现在所有情况下,系数都在同一置信区间,因此我们的结论仍然保持了质量和数量上的有效。

5、结论

利用世界银行调查的公司级数据,我们研究了FDI对中国国内公司的影响,并获得以下结论:(i) 在考虑员工年龄和教育时,FDI对国内公司有积极的溢出效应,但是一旦控制行业和地区固定效应,这种溢出效应就消失了;(ii) 尽管一家一般水平的国内公司并没有体验到积极的FDI溢出效应,但具有较高初始生产力的国内公司享受到积极的溢出,而那些初始生产力较低的国内公司受到消极的溢出影响;(iii) 发现促进FDI溢出的两种机制:管理者和工程师从外国公司流动到国内公司,加强了国内公司的生产力,且更年轻、技能更高的工人提高了FDI的溢出效应;(iv) 上述两种机制说明了FDI溢出在具备不同初始生产力的国内公司间的效应差别:具备较高初始生产力的国内公司倾向于聘用更年轻和技能更高的工人,从而帮助促进技术转移和FDI溢出。

我们对中国积极FDI溢出特定机制的发现与外国直接投资胜于外国组合投资的观点是一致的,一致性在于它们产生积极的溢出效应没有被体中的任何机构内在化。因此,它们为政府鼓励FDI政策提供了合理性,此政策已被许多国家采用。

此外,我们的结论有助于协调以前研究中对于FDI溢出看似矛盾的结论。促进中国FDI溢出效应的两种机制不仅需要一个合理有效的、人员流动不受限制的劳动市场,而且需要人力资本的积累得到回报。就新兴经济体中的劳动市场机构对劳动力流动和工资强加更多的限制来说,正如前面研究所论证的那样,在中国家没有FDI溢出效应或存在消极的FDI溢出效应,而在发达国家却存在积极的溢出效应,并不令人惊讶。

最后,我们的结论中强调了劳动市场因素在影响FDI溢出方面的重要性,这也有助于指明政府应该制定哪些合适的FDI政策。为了充分受益于没有被经济体中任何机构占有的积极的FDI溢出,国家应该实施帮助提高这种溢出的政策,以及旨在吸引FDI的政策。本文的结论暗示,劳动力流动不受限制的有效劳动市场和对人力资本积累的充分激励对于外国公司向国内公司进行技术和管理知识转移是至关重要的。因此旨在建立有效劳动市场机构的政策和改革措施将带来提高FID溢出的额外利益。

[1] 经验主义的证据仍然限制转型经济的FDI溢出,但一般会显示出FDI的积极作用。参阅Kaminski和Riboud (2000) 可以看到对国内公司产生积极溢出的生动评价,参阅Hungary、Djankov和Hoekman (2000) 可以了解捷克共和国的证据,参阅Sinani和 Meyer (2002)可以了解爱沙尼亚的证据,参阅Lutz和Talavera (2004)可以了解乌克兰的证据。

[2] 来自国家的国外投资者可能选择具有较高生产力的地区的公司去投资,这就解释了为何国内较高生产力的公司都在同一省的原因。这种积极的相关性可能被错误地解释为积极的FDI溢出。

[3] 研究劳动力流动的理论模型包括Kaufmann (1997), Haaker (1999),Fosfuri、Motta和 Rønde (2001)以及 Glass and Saggi (2002)。Rodriguez-Clare (1996)概述了外国公司和国内公司之间向前和向后的链接可能成为积极溢出的一种机制。Wang和Blomstrom (1992) 强调竞争的作用,并暗示示范的作用。

[4] Aitken和Harrison (1999) 呈现了FDI对委内瑞拉国内公司的生产力消极溢出证据。Kathuria (2000)也报告了同样的结论,即FDI对印度大型的国内公司产生了消极的生产力溢出。

[5] 参阅Haskel、Pereira和 Slaughter (2002) 中对英国制造业从1973年至1992年的研究,参阅Girma、Greenaway和Wakelin (2001)对这些公司在20世纪90年代初的研究,以及Keller和 Yeaple (2003) 中对美国制造业从1987年至1996年的研究。

[6] 稳健回归通过降低有影响的观察资料的权重,不再强调局外因素的影响。这种方法和许多显著性检验确保了我们的发现不受有影响的观察资料的引导。

[7] 调查的详情请参阅Hallward-Driemeier、Wallsten和Xu (2003)。

[8] 尽管在传统的观念中,FDI的前提包含着技术或管理优势,但却受到Huang (2003)的挑战,他举例指出“外国”投资者实际是先在香港注册然后返回大陆的国内公司,使用外国实体的目的是想享受提供给外国人的优惠待遇。

[9] 对于外国公司“挑选最好的”具有更高生产力的国内公司这种批评,不在本文讨论范畴之内。但是我们后面的结论通常适用,只要FDI溢出效应被解释为TFP驱动的溢出。

[10] 行业和城市固定效应的OLS估算产生以下结论:Log(高技术劳动力/低技术劳动力)= 0.06 + 0.20***· I(外国公司)。

[11] 第(2)栏的样本规模比第(1)栏小得多,因为缺少许多大公司的员工年龄和教育信息。使用更小的样本并不会显著改变第(1)栏的结果。

[12] 的确,我们发现在存在外国公司的地方,国内公司雇佣的工人年龄更大、教育更少、技能更低: Corr(FDI,年龄) =0.15***,Corr(FDI,教育) = -0.12***,Corr(FDI,技能) = -0.14***,其中FDI是每个行业-城市单元的FDI存在,年龄是员工平均年龄,教育是员工的平均教育,技能是log(高技能劳动力/低技能劳动力)。

[13] 我们在行业和城市固定效应上使用OLS得到下述估计:有国外公司经验的管理人员比例= 0.03﹡﹡﹡ + 0.038﹡· (FDI存在)。

[14] FDI存在和国内公司有外国公司经验的工程师比例之间的关系,尽管是积极的,却并不显著。然而,我们在技能工人的测算中包括了有外国公司经验的工程师,因为管理人员和工程师之间存在重叠现象。

[15] 如早先讨论过的,技能劳动力在外国公司的比例的确大于国内公司。见脚注10.

[16] Girma、Greenaway和Wakelin (2001) 也发现英国公司的技能水平对FDI溢出的显著积极效应。但这个技能水平以行业水平来衡量,他们解释的结论是支持技术能力对FDI溢出的作用。

[3] 一种可能性是更高质量的员工加速了向从外国公司加入国内公司的管理者学习的进程。但是有外国公司经验的管理者的比例和公司的技能比例之间的相互作用不会对生产力溢出产生重大影响。其内含也不会显著改变其他结论。

[17] FDI的系数现在是正的和显著的。但是因为我们包括FDI与许多变量的相互作用,FDI的正系数仅仅是项目的典型产物,不是实际效应。特别地,对于我们样本中85%的公司,年龄和FDI相互作用的系数是负的,年龄全为正,但是技能比例和FDI的相互作用系数是正的,技能比例(用对数衡量)是负的。

[18] Corr(abc,年龄) =-0.18***, Corr(abc,技能) = 0.24***,其中abc 是吸收能力,年龄是员工平均年龄,技能是log(高技能劳动力/低技能劳动力)。

[19] 对于abc < 0.56的公司,Corr(FDI,年龄) =0.17**,Corr(FDI,educem) = -0.15**,和Corr(FDI,技能) = -0.28***,其中abc是吸收能力,FDI是每个行业-城市单元的FDI存在,年龄是员工平均年龄, educem工程师和管理者的平均教育,技能是log(高技能劳动力/低技能劳动力)。与之相比,对于abc > 0.56的公司, Corr(FDI,年龄) =0.09**,Corr(FDI,educem) = -0.05,和Corr(FDI,技能) = -0.05*。