城市化问题研究的宏观视野

[内容摘要] 城市化作为的一条主线,应将其纳入宏观框架,形成城市化问题研究的宏观视野。这一框架至少应当包括四个方面的内容:其一,城市化进程是宏观经济发展的动态表征;其二,劳动力及其转移是城市化进程的先导力量;其三,城市就业机会是城市化进程的宏观基石;其四,“三农”问题是城市化进程涉及的层面。

[关 键 词] 城市化;城市就业机会;劳动力转移;“三农”

Abstract:Urbanization is an important clue of economic development in China, and so the relevant research should not limit at special subjects, but bring it into a macroscopic frame. This frame includes four contents: First, urbanization is not only the result of economic development, but also the strength to promote economic development; Second, labor force's transfer is the main contents of population urbanization, and it is the leading strength of urbanization; In third, employment opportunities in cities, especially honorable employment opportunities is the foundation of urbanization; In forth, the change of villages, agriculture and peasants which bring from urbanization is an indivisible aspect of urbanization.

Keywords:Urbanization; Employment opportunity; Labor transfer; Three-dimensional rural issues

一、宏观视野下的中国城市化进程

世界经济增长只是到近代才真正进入快车道的,正如库兹涅茨在其开创性的著作所表述的,“经济增长是一种相对的现象,按照今天的标准,两个世纪以前即使是最快的增长也是微不足道的”。[1]尽管城市的发端可以追溯到前化时代,但现代意义上的城市化进程则正是伴随着产业革命和现代经济增长而发生的普遍现象,并广泛发生于各国的发展进程中。同样,在中国,城市化的推进及其认识都经历了一个逐步深化的过程,城市化真正进入快车道是在改革开放之后,随着社会主义市场经济体制的不断推进和市场经济的不断发展,城市的空间形态以及市场功能、生产功能乃至生活功能得以迅速完善和强化。

理论研究必然顺应现实的需要并服务于现实,我国城市化问题的相关研究自20世纪80年代以来喷涌而出,可谓汗牛充栋。地、人口学、城市经济学、发展经济学及社会学等不同学科从不同的角度对城市化及相关问题给予了广泛关注和深入研究,取得了丰硕的成果,由此也不断深化了我们对城市化问题的认识。诸如,自20世纪80年代中期开始,农村劳动力迁移和人口流动成为中国社会的一种普遍现象,人口学则加强了对人口迁移和流动的关注,开展广泛的流动人口调查。如1990年全国第四次人口普查首次全面调查了中国人口迁移的状况,为迁移研究提供了强有力的资料支持;城市地理学更多地侧重于关注城市空间结构、城镇体系、城市带、城市群等地理空间范畴,而对其经济属性关注较少;城市经济学的研究更多地侧重于城市内部空间和社会问题的研究,如土地利用模式、城市住宅市场、城市等[2]。这种源于国外的研究内容和范式具有一定的合理性,因为城乡二元结构、城市化的演进在西方发达国家是一个渐进地发生过程,并且已经不是西方社会的主要问题。而这恰恰是中国社会尚未完成的过程,因此这也要求中国的城市经济学研究不能仅仅拘泥于城市内部空间的研究;发展经济学关于城市化问题的研究主要围绕刘易斯、拉尼斯—费景汉、托达罗等理论模型展开,由此探讨劳动力的迁移和流动对城市化和经济发展的影响;社会学者对于城市化问题的关注较多,尤其表现在关于劳动力流动的研究方面,从微观层面揭示了关于劳动力流动的特征性事实,积累了大量丰富的素材。[3]

但是,总体来看,这些研究大多停留在各个不同领域的专题化研究阶段,缺乏一个系统性的宏观视角,一定程度上割裂了城市化与宏观经济问题,如经济发展、就业、收入分配、“三农”问题等之间的相互关系,从而不利于从更高的宏观层面对城市化问题进行整体性、系统性地把握。同样,忽略了城市化视角的这根主线,也妨碍了他们对转轨时期中国经济发展的基石和主线的把握,也不利于主流经济学对于中国经济问题之间的内在关联性和一致性的把握。

城市化首先是作为现代经济发展过程中的一种经济、社会、空间现象而发生的,它是经济发展的产物,同时又进一步促进了经济发展。因此,城市化问题的研究不能脱离宏观框架而孤立进行,同样中国的城市化问题也需要纳入到中国现代经济发展和构建社会主义和谐社会的总体框架下予以讨论。毫无疑义,自改革开放以来,中国经济社会取得了举世瞩目的成就,经济实力和综合国力迅速提高,国际影响力持续上升,人民生活不断改善。更为可贵的是,党的十六大以来,党中央提出发展观和构建社会主义和谐社会,经济发展不再单纯注重GDP本身,而是注重可持续发展,注重改善民生,将经济发展的劳动成果惠及更广大的人民群众。当然,也应当看到,进入新的时期,中国经济仍面临突出的结构性问题。对此,温家宝总理精辟地为“四个不”,即不稳定、不协调、不平衡和不可持续。不难看出,其中城乡收入差距和地区发展不平衡、内需不足、经济增长过多依赖投资和外贸出口等诸多问题都与城市化进程存在内在的逻辑联系。从这个意义上来说,城市化是分析和诠释中国经济的一条重要主线,它与中国宏观经济运行、经济结构转换等都是一个一体化的体系。

为此,当务之急在于集成多学科、多主题的相关研究,在一个系统的框架下统筹考察城市就业机会、劳动力转移、城市化进程涉及的“三农”层面等广泛议题具有十分重要的意义。将城市化进程纳入到宏观分析的系统框架,亦即“以城市化作为视角来透视整个中国宏观经济的运行和发展”,从而在城市化问题研究和宏观经济分析之间搭建起一座联系的桥梁,这无疑将有助于进一步深化我们对于城市就业机会与城市化、“三农”问题与城市化进程等问题之间相互关联的认知和把握,从而增强对经济现象认识的系统观,同时也为认知和分析中国宏观经济运行提供一个有益的视角。

二、城市化进程:宏观经济发展的动态表征

城市化描述的是伴随现代经济发展而来的包括地域景观、人口流动、经济发展、社会文化等诸多方面的一种动态转化过程。这种变化从不同方面得到体现。首先,从人口变迁角度来看,城市化首先表现为农村人口转化为城市人口的过程;从地域景观的变化来看,城市化带来的是城市空间的不断扩大,即原有城市的规模不断扩大和新的城市数量不断增加;从经济层面来看,城市化带来的是人类对自然依附性的降低,只需更少的人口从事农业生产。产业结构随之发生变化,从以第一产业为主导向以二、三产业为主导转变;从社会层面来看,城市化带来的是城市现代生活方式、价值观念的普及以及现代文明的广泛传播。

应当说,城市化最为显化的特征是农村人口向城市的转移和集中,主要表现为地域空间上城镇数量的增加和城镇规模的扩大、农村和农业人口的持续减少、城市经济在国民经济中占居主导地位、城市经济关系和生活方式逐步渗透到农村等。随之而来的是人口的职业构成从农业向工业及第三产业的转变以及人口的生活方式、消费行为、价值观念、文化精神等多方面的全面转化。如果说城市化在地域空间和人口聚落特征方面的变化是其“形”,那么在经济和社会方面的变化则是其“神”。通过变更户籍身份和行政建制的手段来提高城市化水平显然不是城市化的本质含义,真正意义上的城市化有赖于城市产业的发展以及由此带来的城市就业机会的增加。城市化本身并不是经济发展的终极目标,但它能反映出生活方式、生活质量和社会文明的全面提升。

不难看出,城市化首先是经济发展的结果,它是经济发展在空间、人口等方面的表现形式。正如韦伯(Weber)在分析19世纪欧洲城市化时所指出的,人口在城市日益集中是经济增长和差异化发展的“自然结果”。[4]但同时,也需要认识到城市化本身是经济发展的重要推动力,这至少体现在以下几个方面。首先,城市化经济是一种集聚经济,从而产生规模经济效益。它可分为三个层面:一是内部规模经济;二是产业功能联系所产生的外部性而形成的地方化经济;三是由多个行业向城市地理集中所形成的城市化经济。第二,城市化本身能够创造社会需求,是促进消费结构升级和产业结构升级的重要力量。尽管近两年我国城乡市场消费品零售额的差距有所缩小,[5]但消费支出水平仍存在较大的差距,城市市场无疑提升了消费水平。同时,城市化有助于消费结构升级,不仅提高了基本生活消费支出,而且提高了住房、汽车、高档家电产品等中高端消费品的需求,还能开拓文化、、休闲等新型消费产品。以20世纪30年代的美国为例,二战之后美国政府通过建设州际和城市间高速公路而极大地刺激了经济发展,这些新公路促成了城市居住者从内城地区分散到低密度的郊区地带,其结果是导致了居住、工作和购物中心之间距离的拉大,进而促进了汽车工业的发展。同时,郊区居住地和公路的兴建又引起了建筑工业的繁荣,并加大了电视、炊具、电冰箱等国内消费品的需求,[6]由此,有效地刺激了美国的社会需求。第三,城市化有利于缩小城乡收入差距。库兹涅茨于1955年首次提出关于收入分配的倒U型假说,即收入的不平等程度会随着经济发展而先升后降,并将其机制归结为经济发展推进了城市化进程,而城市地区不平等程度会趋于下降,这源于城市中农村移民后代对都市经济更强的适应能力以及维持自身利益的低收入解决力量壮大的结果。[7]

由此可见,城市化进程既是反映宏观经济社会发展水平的有效指标,同时也是促进经济社会发展的有效手段。二者是相辅相成,相互促进的。因此,如何通过经济发展来促进城市化进程以及如何通过推进城市化进程来加速经济发展是两个不可偏废的重要议题。特别是现阶段,认识到推进城市化进程本身就可以加速经济发展和和谐社会建设具有尤为重要的意义。

三、劳动力及其转移:城市化进程的主导力量

如前所述,城市化作为一个动态过程,首先表现为大量人口的空间结构变迁,即城市人口的持续增加和农村人口的减少。作为这一人口迁移的历史过程,农村和农业劳动力向城市和非农产业的转移是城市化的先导力量,是推进人口城市化的主体。劳动力是一个有别于人口的概念,它是指一个国家或地区在劳动年龄内,具有劳动能力,在正常情况下可能或实际参加劳动的人口数,它是社会人口总量的一部分。这种转移至少体现三个层面:(1)空间层面,劳动力从农村转移到城市;(2)职业层面,劳动力从第一产业转移到第二、三产业;(3)身份和生活方式层面,劳动力从农民向市民转化,从较低生存水平向较高生活水平和文明程度的转化。在西方发达国家,劳动力转移是一个自然发生的过程,劳动力永久性地实现空间、职业乃至社会文明的转换,但在中国,由于传统户籍制度等制度性约束以及劳动力所面临的经济约束,劳动力呈现“两栖”转移形态,[8]无法实现彻底转移。

究其原因,国内大量大多集中关注了制度性约束的决定性影响。诸如,蔡昉等从制度视角提出了中国农村劳动力“钟摆式”流动模式的三大制度原因——土地对农民的吸引、户籍制度的分隔作用以及城市劳动力市场的二元性。[9]的确,计划经济时期形成的户籍制度以及在此基础上建立起来的社会保障制度、农村土地制度、城市用工制度、子女制度等一系列制度所构成的制度体系一直阻碍着中国农村人口向城市迁移。但是,应当说制度因素对于劳动力转移的影响正在随着时间推延而逐步减弱。正如卢向虎等所指出的,随着改革的深入和经济的不断发展,某些阻碍农村人口城市化的制度已经消亡(如食品配给制度等),某些制度的阻碍作用正在逐渐减弱(如户籍制度、城市用工制度等)。[10]换句话说,仅仅消除制度因素是不足以改变当前劳动力“两栖”转移现状的。

因此,在制度性约束越来越少的情况下,经济性约束成为制约劳动力永久性转移的根本症结,这从转移劳动力的行业和职业结构可见一斑。调查表明大多数外出务工劳动力主要集中在制造业、建筑业、住宿餐饮业、批发零售业和居民服务业等。[11]其中,在建筑业中进城务工农民占到80%以上,在加工制造业中进城务工农民占到68%。不难看出,这些多是技术含量低、工资低的行业。当然,这种低工资特征与进城务工劳动力自身的教育水平、文化素质、工作技能和城市就业的制度性排斥等多重因素相关。

总而言之,寻求当前劳动力转移所面临的困境及其破解之道仍是当前城市化问题研究的重要主题。但学界对于劳动力转移的制度性约束关注颇多,在现实制度约束逐渐减少的情况下,有必要研究劳动力所面临的经济性约束,尤其是作为收入初次分配主要手段的工资水平。低工资水平不利于劳动力的永久性转移,最终他们只能回流农村。因此,从探讨如何消除劳动力转移的制度性约束到破解劳动力转移的经济性约束的转向应当成为当前劳动力转移问题研究的重要方面。

就业是指劳动者为了获得报酬或经营收入而从事的活动。在市场经济条件下,就业是收入初次分配的主要手段,是劳动力在城市生存的基础和前提。因此,劳动力转移以足够的城市就业机会为支撑。城市就业机会带来劳动力的流动和转移,并促进城市化进程。相反,如果没有足够的城市就业机会,则要么催生阻碍劳动力流动的政策取向(城乡分割的经济社会政策),要么造成过度城市化的负面效应。以拉美国家为反例,拉美国家曾是过度城市化的典型代表,城市化速度超过了工农业的水平,城市人口过快增加,城市产业无力承担如此快速的城市化带来的压力,从而导致所谓的“拉美陷阱”。为此,这里的就业实际是指城市就业机会,亦即城市产业所形成的就业容量。

但是,需要强调的是这种就业机会并不仅仅存在于或制造业。工业化的最终结果不是产业工人的压倒性多数而是相对稳定,大约占总劳动力的1/3左右。这就意味着,并不是所有转移的劳动力都将转化为产业工人。通过多国模型的比较可以发现,随着工业的发展,当代城市化的趋势是明显的。随着平均收入从人均约750美元(按购买力平价)上升到7500美元,制造业劳动力和城市人口占总劳动力和总人口的比重都会上升。然而,超过7500美元以后,即使制造业不再雇佣更多的劳动力,城市人口的比重也会继续上升。从事制造业的劳动力从占总劳动力的6%上升到24%,而城市人口比重则从18%上升到70%以上。[12]

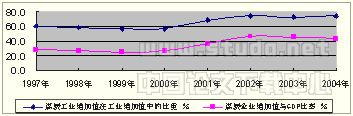

大量的就业机会将有赖于服务业的发展以及由此带来的创造就业机会的能力,这是一个不可逆转的全球性趋势。以美国为例,到2006年底,美国非农业人口就业总人数为13621万人,其中在服务行业中就业的人口占美国非农就业总人口的83.6%。与1979年相比,2006年美国在制造业和产品生产部门就业的绝对人数分别减少了521万人和262万人,而服务业的就业人数却增加了4806万人。[13]同样,在,第二产业对于就业岗位的创造能力呈持续下降的趋势,对就业增长作用较小。从1995到2003间,仅在工业部门中,公有制经济就丢失了3639万个就业岗位。虽然作为国有经济补充的非公有制营经济增加了超过2798万个就业岗位,但中国工业部门就业岗位的净损失仍超过840.9万个。

近年来,积极就业政策取得了显著的成效。服务业中创造了的大量就业机会,有效缓解了就业压力。但问题在于,就业机会及其增长主要集中在批发、零售贸易餐饮等劳动服务业部门,是劳动密集型产业,而技术含量高的知识密集型部门就业比重较小,如保险业、房地产业、社会服务业等的就业容量较小。也就是说,那些具有较高收入,能提高劳动力城市生活能力的体面就业机会却相对增加较少,从而不利于劳动力的永久性转移。当然,这既与体面就业机会的就业容量相关,也与转移劳动力的自身素质、城乡劳动力市场分割等诸多因素有关。

总而言之,提高真正意义上的城市化不仅在于增加城市就业机会,更重要的是提高就业质量,创造更多的体面就业和正规就业机会。真正能带来较高收入的正规就业机会却并未显著性增加,这无疑影响到劳动力的转移、就业和城市化进程的推进。因此,这既是就业问题研究的重要方面,也是劳动力转移和城市化问题必须研究的重大问题。可以说,从探讨如何创造就业机会到创造体面就业机会的转向应当成为研究城市就业问题的重要方面。

五、“三农”问题:城市化进程涉及的层面

当前学术界的诸多观点基本上都是将农村问题和城市化问题割裂开来,甚至主流观点仍认为劳动力转移和城市就可以解决中国的“三农”问题,将劳动力转移简单化地视为一劳永逸解决中国“三农”问题的全部内容。殊不知这并不是解决“三农”问题的全部内容,城市空间的变化也并不是城市化的全部内容,由此带来的农村聚落和农业方面的变迁也应是题中之义,也应纳入相关研究的分析框架。也就是说,城市化应当包括两个基本面向,即城市人口、空间形态、经济结构、社会特征的变化以及由此带来的农村、农业和农民的变迁,将二者视为对立的观点无疑是有失偏颇的。

作为城市化最直接的结果,首先迫切需要回答的问题是,城市化带来农村劳动力减少之后的农村应当是一个什么格局?我们可以从和跨国视野得到启示。通过多国城市化进程的历史回顾,不难发现,与传统观点相悖,经营性资本主义农场只是历史上出现的偶然“片断”(英国工业化早期),家庭农场才是经营常态。而作为地区差异,西欧和美国的经营面积要大得多,东亚地区的农户经营面积非常小,特别是中国,这就形成典型的小农经济形态。因此,这种建基于英国经验的农村社会分化(农业资本家和工资劳动者)显然不适用东亚社会。[14]

在日、韩、中为典型代表的东亚国家中,在工业化和城市化发动的早期阶段,农村劳动力大量过剩,为城市和非农产业提供刘易斯[15]所说的无限供给的“不变制度工资”劳动力,此时农村人口兼业的条件较为恶劣,兼业也是作为农村生活的一种补充来维持最低的生活水平。但当经济发展到一定阶段,随着非农就业机会的增加和工资水平的提高,仅靠兼业收入即可维持生活,由于单纯农业专业化经营获取的收入十分有限,农业仅作为次要部分或作为资产来拥有。[16]由此导致从事农业生产的主要是妇女、老人等家庭辅助劳动力,农业劳动力呈现劣质化(接班人、继承者不足)和空洞化。[17]其根本症结在于农业结构中重要组成部分的农业人口急剧萎缩,但与之相对应的农户数却仅是缓慢减少,[18]这就限制了农业经营规模的扩大化。由此可见,劳动力转移并不是城市化需要解决的唯一问题,日、韩在完成城市化进程之后,农村的凋敝、农民的老龄化是社会出现的新问题。这既是日本、韩国当前面临的共性问题,也是现在和将来中国必将面临的小农经济困境。因此,城市化并非一劳永逸地解决中国的“三农”问题。总而言之,从割裂地研究城市化和“三农”问题向在一体化框架下探讨城市化和“三农”变迁的转向应当成为城乡问题研究的主要思路。

六、结 语

宏观经济发展、劳动力转移、城市就业机会、“三农”问题等都是与城市化休戚相关的宏观主题,城市化问题的专题研究不应割裂与这些相关主题间的相关联系。同样,对于就业、“三农”等主题的研究也不能忽视城市化进程这一中国经济转轨和发展的主线。因此,当务之急在于集成多学科、多主题的相关研究,从而形成一个建基于宏观视野来研究中国城市化问题的系统框架。

[1]奥沙利文:《城市经济学》[M],中信出版社,2005年版。

[2]蔡昉:《如何集成对劳动力流动的多学科研究》[A],蔡昉等:《中国转轨时期的劳动力流动》[C],社会文献出版社,2006年版。

[3]平奇:《城市社会地导论》(中译本)[M],商务印书馆,2005年版。

[4]唐茂华:《工资差异、城市生活能力与劳动力转移》[J],《财经科学》2005年第4期。

[5]蔡昉:《劳动力流动的经济学》[M],上海人民出版社,2003年版。

[6]卢向虎等:《中国农村人口城乡迁移规模的实证分析》[J],《中国农村经济》2006年第1期。

[7]劳动和社会保障部课题组:《农民工流动就业的趋势和主要问题》[J],《经济要参》2006年第12期。

[8]波金斯:《发展经济学》(中译本)[M],中国人民大学出版社,2005年版。

[9]宋国友:《我们应如何发展服务业》[N],《中国财经报》2007年8月16日。

[10]唐茂华:《东西方城市化进程的差异性比较及其借鉴》[J],《国家行政学院学报》2007年第5期。

[1]Kuznets S., “Modern Economic Growth”, New Haven, CT: Yale University Press, 1966.

[2]国外的城市经济学教材多以城市内部空间和问题作为主要研究内容,如奥沙利文:《城市经济学》第四版,中信出版社,2005年版等。

[3]蔡昉:《如何集成对劳动力流动的多学科研究》,载蔡昉等:《中国转轨时期的劳动力流动》,社会科学文献出版社,2006年版。

[4]Weber A., 1929, Theory of the Location of Industries, Chicago: University of Chicago Press.

[5]张毅:《国家统计局:我国城乡消费增幅差距不断缩小》,新华网,2007/10/6。

[6]这种郊区化进程也是城市化的更高发展阶段,哈维认为这种郊区化的大规模进程代表了资本的“主要循环”(生产体系的投资)向“次要循环”(包括建成环境的各种消费基金)的转变。参见平奇:《城市社会地理学导论》,中译本,商务印书馆,2005年版,第32-33页。

[7]Kuznets, Simon, “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, 1955, 45: 1-28.

[8]唐茂华:《工资差异、城市生活能力与劳动力转移》,《财经科学》,2005年第4期。

[9]蔡昉:《劳动力流动的政治经济学》,上海人民出版社2003年版。

[10]卢向虎等:《中国农村人口城乡迁移规模的实证分析》,《中国农村经济》,2006年第1期。

[11]可参见劳动和社会保障部课题组:《农民工流动就业的趋势和主要问题》,《经济要参》,2006年第12期;国家统计局:《城市农民工生活质量状况调查报告》,,2006年10月。

[12]波金斯:《发展经济学》第五版,中译本,中国人民大学出版社,2005年版,第532页。

[13]宋国友:《我们应如何发展服务业》,中国财经报,2007-08-16。

[14]唐茂华:《东西方城市化进程的差异性比较及其借鉴》,《国家行政学院学报》,2007年第5期。

[15]Lewis W.A. , “Economic Development with Unlimited Supply of Labor”, The Manchester School of Economic and Social Studies, 1954, 47(3): pp.139-191; Lewis W. A., “Unlimited Labor: Further Notes”, The Manchester School of Economic and Social Studies, 1958, 26(1): pp.1-32.

[16]以日本为例,1960年专业农户、一类兼业农户(以农业为主的兼业农户)、二类兼业农户的比例(以兼业为主的农户)各占1/3。到了2000年,这一结构发生了巨大变化,专业农户和一类农户迅速减少,二类农户急剧增加到67%,已非真正意义上的农家了。参见罔部守、章政:《日本农业概论》,中国农业出版社,2004年版第30-31页。

[17]有学者指出,直接决定劳动力外流的是非农部门的就业机会,而非两部门间的收入差距,这种收入差距的存在只不过是劳动力转移的前提条件。随着非农就业机会的增加,农业生产的比较收益下降,将会有更多的农业人口外流,进一步形成农业空洞化。参见南亮进:《日本的经济发展》,对外贸易出版社,1989年版第269页。

[18]以日本为例,1941年农户数为5499万户,到了1960年增加到6057万户,直到1984年仍有4473万户,不难看出农户数量减少之缓慢。可参见贾生华等:《农业产业化的国际经验研究》,中国农业出版社,1998年版第57页。