成本有效性、结构调整效应与经济可持续性——基于西部三省农户调查的实证分析

关键词:退耕还林,成本有效性,结构调整,经济可持续性

一、引言

水土流失是我国面临的诸多环境问题中最严重的问题之一。根据世界银行报告,“就全世界而言,中国是世界各国中水土流失最严重的国家之一”(World Bank,2001)。目前,全国水土流失面积已达到360多万平方公里,占国土面积的37.5%,而沙化土地面积已达到174万平方公里,占国土面积的18.2%(Liu ,2002;Huang ,2000)。

在越来越大的生态压力和多种经济、社会和政策因素的作用下,我国政府自上世纪90年代以来启动了几项大型或超大型生态保护工程,以遏止水土流失加剧的趋势。这些工程包括国家天然林保护工程、环京津风沙源治理工程、退耕还林工程等。其中,退耕还林工程无论从覆盖地理范围、财政预算规模,还是对农业生产、经济结构调整效应,以及农户参与程度等方面看,都表现出鲜明的特点及特殊地位。

首先,就整体规模和扩张速度而言,退耕还林工程远远超过其他生态保护工程。1999年,退耕还林工程试点工作在陕西、甘肃和四川三省率先开展。2000年,工程扩展到西部13个省(市)的174个县。截止到2001年,整个试点工作已完成1743.6万亩的退耕还林还草任务和1501.8万亩的荒山荒地造林任务,累计投入资金达76.8亿元。工程试点期间就有400多个县、5700个乡镇、2.7万个村、410万农户参加。到2002年,工程正式全面展开,其范围从以西部为主的的20个省(区)进一步扩展到全国25个省(区、市),1897个县。2002年中央就安排了3000多万亩的退耕计划,相当于试点阶段年均退耕规模(550万亩)的6倍。2003年又新增退耕面积5000万亩,同时配套荒山面积5000万亩。到2003年底,退耕还林覆盖了全国2万多个乡镇,10万多个村,6000多万农户。五年来,全国共安排退耕还林总任务2.27亿亩(其中退耕地造林1.08亿亩,宜林荒山荒地造林1.19亿亩)。根据国家林业局制定的《退耕还林工程规划》,截止到2010年,退耕地造林总面积将达到2.2亿亩(1467万公顷),工程总预算将达3370亿元。如此浩大的规模和预算,不仅在国内生态工程中绝无仅有,在世界范围内也是史无前例的。[1]考虑到工程如此巨大的规模,以及涉及地区地理条件、参与农户特点、参与地块在生产力和水土流失程度等方面存在的高度异质性,工程的瞄准效率(targeting efficiency)以及工程整体的成本-有效性(cost-effectiveness)问题就特别值得关注。

其次,相对于我国已经和正在开展的其他生态保护工程,退耕还林工程政策目标的双重性和政策设计思路的逻辑注定了其目标实现的难度和操作上的复杂性。根据中央政府以及主管部门的设计,该工程要达到的政策目标,不仅在于通过退耕减少水土流失、保护环境,而且在于改变工程参与地区和农户在较长时期形成的土地利用模式和农业生产方式,从而在全面调整退耕地区农业和农村生产和收入结构的基础上,使参与农民逐渐转出那些相对“不利于水土保持和生态保护”的种植业,而转入“环境或经济可持续”的林业、畜牧业和非农产业,以达到保护生态环境和增加农民收入的双重目标。从政府在退耕还林上的操作方式来看,工程隐含的一个假设是,农户退耕是农业生产模式和土地利用结构转换的先决条件:只有在农民首先进行退耕后,上述结构调整和转换才有可能、也应该会进行,而不是相反。这种政策思路和相应的工程操作方式决定了退耕还林总体上是一个自上而下推动的工程,[2]而恰恰是工程这种自上而下的特点,加上政府预期实现目标的多重性,决定了工程实现目标的难度和政策操作上的复杂性。

第三,与其他生态工程的直接参与主体为政府林业、水利部门和相关国有(林业)的情况不同,退耕还林的主要参与主体是千百万原本从事种植业的农户。这就意味着,为确保工程的成功,政府在政策设计上必须考虑到参与农户的激励相容问题。从短期看,政府的补贴应该超过农民种植业生产的机会成本,以使农户认为参与该工程有利可图;从长期来看,如果政府的目标是在补贴期限过后确保土地不被复垦,工程参与农民或者必须转向更有收益的其他农业生产或非农生产,或者退耕土地在未来能够直接为农民带来稳定的收益。如果上述农业和农村生产和收入结构的调整没有到位,退耕农户将有激励在补贴期后复垦。

随着退耕还林工程规模的迅速扩大,政府有关决策和执行部门、学术界和整个社会对工程的成本有效性及其带来的社会、经济和生态效益的关注程度日益提高。在历经了3年试点、且全国范围内大规模推广也已经两年后,对这一巨型工程的成本有效性进行一个中期评估,并在更长时期内推断工程在经济乃至生态层面的可持续性,就成为摆在学术界面前的一个重要课题。本文将研究以下两个方面的主要问题:

1)评估退耕还林工程的成本有效性。我们将通过分析退耕地块瞄准效率,并比较退耕地块的机会成本与国家提供的补贴来评估退耕还林工程的成本有效性,以研究工程实施是否存在成本节约的空间;

2)从参与农户的视角分析工程在经济上的可持续性。主要是通过评估退耕还林工程对参与农民的不同来源收入的影响,分析在补贴期内国家补贴对农户收入的重要性,从而推断补贴期过后潜在的农户行为。

由于篇幅和/或数据的限制,本文不打算全面讨论退耕还林工程在决策和政策操作的整体逻辑,也没有涉及和推断工程实施可能带来的生态效益等方面的问题,也不准备仔细讨论工程实施过程中出现的中央—地方博弈和地方治理等方面出现的诸多问题。我们将在为评估退耕还林工程所撰写的其他系列对这些问题进行进一步分析。

本文使用数据基于2003年由中国科学院农业政策研究中心组织对甘肃、陕西和四川三个1999年开始退耕还林的试点省份的调查,调查涉及的所有样本县、乡、村和户都按照随机原则选取。调查涵盖6个样本县、18个样本乡。在确定样本乡的基础上,调查队在每个样本乡分别选取2个样本村,对共计36个样本村进行了村基本情况的调查。在每个样本村,调查队又分别抽取10个农户进行了详细的住户信息访问。访问的信息不仅包括他们当时(2002年)的家庭、生产、收入和资产等信息,对于所有指标,调查员也询问了他们在退耕还林工程实施前一年(1999年)的情况。共有360户农户接受了访问和调查,其中270户是退耕户,90户是非退耕户。经过数据整理,最终农户数据的有效样本是348户,其中264户为退耕户,84户为非退耕户。由于调查资料包括农户所有地块详细的投入产出数据,我们可以出农户所有参加退耕地块的机会成本并与补贴进行对比,以研究工程的成本有效性问题;同时,由于数据不仅同时涵盖退耕还林参与农户和非参与农户,而且包括农户参加退耕前(1999年)和退耕后(2002)年的种植业、畜牧业、非农产业以及其他收入信息,这就为使用公共工程评估中广泛使用的倍差法(Difference in Differences )评价参与工程对农户各类收入及其结构转化的净效应提供了数据基础。本文安排如下,第二部分首先简要介绍退耕还林的政策操作模式,然后根据样本地块和农户的调查数据,评估工程的瞄准效率和样本地区(退耕还林试点三省)工程的成本有效性,并对决定该工程成本有效性背后的政策因素和背景进行了一个初步阐释;第三部分基于农户数据,运用倍差法分析参加退耕工程对参与农户各种收入的影响,以判断退耕工程在推进农民转移出种植业生产的同时,是否实现了农户从其他产业进行的结构转移。最后是本文的结论和一些进一步的讨论。

二、退耕还林工程的成本有效性

成本有效性指的是以最低的成本实现某一既定目标,或在既定的成本下谋求特定目标收益的最大化。成本有效性分析不仅可用于直接判断工程补贴资金的使用效率,而且也有助于推断政策成本的节约空间,并从政府财政视角评判分析工程的持续性。以下我们将首先简单介绍退耕还林工程的操作模式,然后用计量方法评估工程的瞄准效率,最后,基于退耕地块样本资料,通过详细分析地块被退耕补贴收益与其机会成本的关系,评估工程的成本有效性。

(一)工程操作模式

为吸引农民参加退耕还林还草工程,中央政府制定了相当优惠的补偿方案和一系列配套政策措施,其中包括:(1)向退耕户提供粮食补贴。目前实施的标准依流域划分,长江流域每亩地每年补助原粮300斤,黄河流域每亩地每年补助原粮200斤。每斤粮食按0.7元折算,由中央财政承担,补贴年限为生态林8年,经济林5年,草地两年,并要求生态林和经济林的比例要达到4:1.(2)向退耕户提供现金补贴。在补贴年限内,现金补贴标准按每亩退耕地每年补助20元安排,用于补贴农民的医疗、等方面必要的开支。(3)向退耕户无偿提供种苗。退耕还林(草)所需种苗,由林业部门负责组织供应。经费标准是每亩地50元。(4)实行个体承包。(5)实行“退一还二、还三”甚至更多,即农民接受一亩地补贴的条件是必须承担一亩或一亩以上宜林荒山荒地造林种草任务。(6)实行报帐制,即农户按规定数量和进度进行退耕还林(草),由林业部门对退耕还林(草)进度、质量及管护情况组织检查验收,农户凭发放的退耕任务卡和验收证明,按报帐制办法领取粮食和现金补助(国家林业局,2000)。

(二)工程瞄准效率

尽管瞄准效率本身不足以直接评判工程的成本有效性,但工程的瞄准效率状况将会在很大程度上影响成本有效性。如果政府关注政策执行成本,退耕还林工程的目标就会锁定在那些坡度比较大的坡耕地,或者生产条件比较艰苦、生态成本相对较高的地块。退耕这些地块不仅可以降低政策执行成本,而且由于机会成本较低降低对农民收益的冲击。

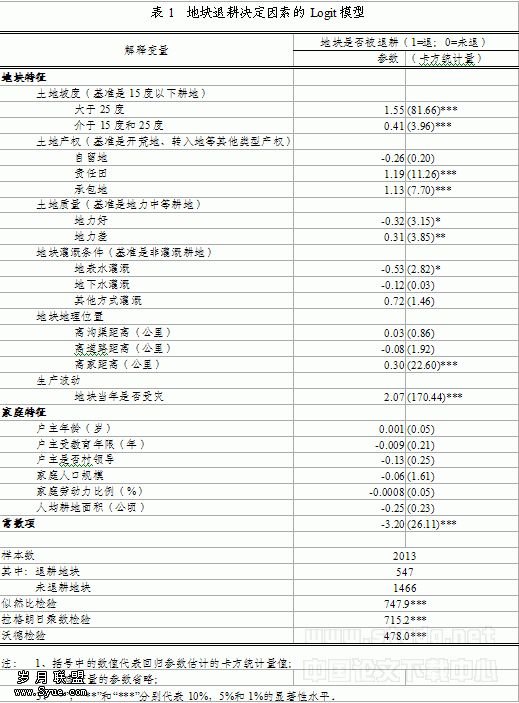

瞄准效率的评估是运用地块调查数据,通过建立计量经济模型分析地块退耕的主要决定因素和特点来进行的。其中,我们特别关注地块坡度、地理位置、生产条件等特点对某地块是否被退耕的影响。由于需要分析的是样本地块是否被退耕,计量经济模型的被解释变量是一个二值虚拟变量,即地块是被退耕或没有被退耕,我们选择建立了Logit 模型。假设地块被退耕的概率是:

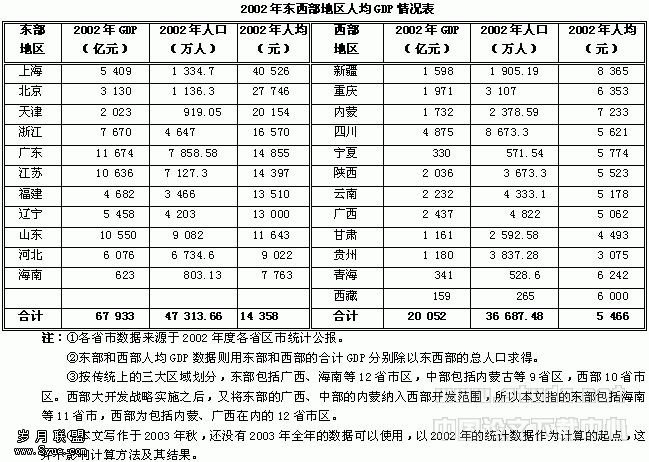

似然比检验、拉格朗日乘数检验和沃德检验都表明模型(1)的总体拟合结果很好(表1)。计量分析结果表明,地块的特征,尤其是地块坡度、地块质量是影响地块是否被退耕的主要因素。退耕地主要集中在责任田和承包田;与坡度低于15度的耕地相比,坡度大于15度,尤其是大于25度的耕地明显容易被退耕;相对来说,土地受灾程度也大大提高了土地被退耕的可能性;从土地质量看,与中等地力耕地相比,地力比较差的被退耕的可能性要高得多,而土地质量比较好的耕地被退耕的可能性要小得多;此外,灌溉条件比较好的土地不容易被退耕,而离家比较远的地比较容易被退耕。因此,总体上看,退耕还林工程的瞄准效率还是比较高的。理论上讲,这为节约工程执行成本,提高工程效益创造了前提。

但是,瞄准效率只是工程成本有效的必要条件,而不是充分条件,特别是在政府没有很强激励降低成本的情况下。上述统计分析只是显示了被退耕土地特征的一种趋势,它并不能全面、客观地反映工程的瞄准效率。从我们的调查看,实际中确实存在着少部分按照政策讲不该退耕的地块被退耕的情况,这一点从以下的分析中可以看出。因此,更准确地判断工程的成本有效性需要进一步分析地块生产的机会成本,并与国家补贴标准进行比较。

(三)地块机会成本与补贴收益比较

比较地块被退耕的机会成本和补贴收益有助于更加全面和真实地评价工程成本有效性。

如果从总体上看被退耕土地的机会成本远小于其补贴收益,则表明工程成本有效性比较差,存在过度补贴的问题。我们用退耕地块1999年单位面积的净收益(总产值扣除物质费用)衡量地块被退耕的机会成本。分析首先运用地块数据,从退耕地块1999年单位面积净收益的分布判断退耕地块被退耕机会成本与国家单位面积合格退耕地补助标准的关系,判断工程补贴的合适程度;然后,参与退耕农户所有退耕地块机会成本,并与国家补助标准进行比较,判断并估计参与退耕农户的损益情况,以评判国家节约成本的空间。将国家制定的单位面积粮食和现金补助标准折算成现金,陕西和甘肃两省每亩退耕地的补贴标准大约为160元,四川省每亩退耕地的补贴标准大约为210元。

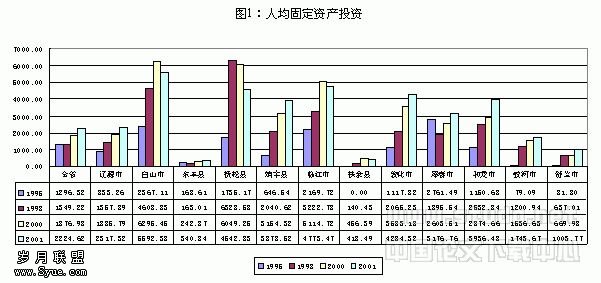

这里将退耕地块1999年单位面积的净收益按省份制成频率分布图(图1)。由图1可以看到,三省样本退耕地块的被退耕机会成本大多低于国家补贴标准,并且三省差异比较大。

陕西样本地块的每亩净收益平均为43元,远远低于补贴标准160元;甘肃样本退耕地块的每亩净收益平均为142元,也低于国家补贴标准;四川样本退耕地块单位面积的净收益平均为191,比国家补贴标准低了10%.

图1 1999年陕西、甘肃、四川三省样本退耕地单位面积净收益分布频率图

资料来源:作者调查的地块资料计算。

进一步来看参与退耕还林样本农户退耕的损益情况(表2)。比较农户退耕的机会成本与国家补贴标准,如果农户退耕的机会成本高于国家补贴标准,则其属于受损户,反之,属于获益户。在陕西103户被调查的退耕户中,97户退耕户的退耕地净收入低于国家补助标准,参与退耕有利可图;只有6户因为参与退耕还林受损。全部退耕户的退耕地单位面积净收益只及国家补助标准的21%.也就是说,如果采用招标方式退同样的土地,大约每年可以节约79%的补助。在甘肃85户被调查的退耕户中,54户退耕机会成本低于国家制定的补助标准,因此参与退耕有利可图;另外有31户参与退耕还林出现净亏损。不过,即便在这85户内部建立一个福利转移机制,在全部受损户的损失得到补偿后,国家补助标准仍有16%的节约空间。四川的样本退耕农户共有76户,其中58户通过参与退耕还林受益,18户受损。比较被退耕地块机会成本和国家补贴标准,国家补贴也有22%的节约空间。

综上分析,尽管退耕还林工程的瞄准效率还比较高,但由于国家对退耕地的补贴标准较高和补贴标准单一,总体上退耕还林工程的成本有效性却比较差,国家补贴存在着较大的节约空间。而且,虽然补贴平均而言比较高,但仍然存在小部分农户净亏损的情况。

(四)退耕还林工程成本—有效性问题的政策背景

上述分析提出两个非常重要的问题:补贴的单一化和高标准问题。中央政府在全国范围内只提供两类补贴标准,而其区别仅是其中的粮食补贴,长江上游地区每亩地每年补助原粮300斤,黄河上游地区每亩地每年补助原粮200斤。如果考虑退耕工程覆盖地理范围上的广泛性和不同地区巨大的环境、以及农业生产力方面的异质性,中央给出的补贴模式似乎过于简化;而工程补贴水平之高,也远远超过以前实施的相似工程的补贴标准。[3]但中央政府之所以这样做,而没有努力去节约补贴成本,有制度和政策方面的原因。

补贴标准单一化的一个可能原因是我国在地方治理方面存在的严重问题。如果交由地方政府根据地区、农户乃至地块等具体情况制订不同补贴水平(并由中央政府买单),由此带来的成本,以及在此情况下几乎必然出现的地方政府道德风险(高估退耕地块机会成本并要求超额补贴),显然影响了中央政府就补贴水平与地方政府协商的意愿。于是中央干脆制定了同流域内的统一补偿标准,这当然在一定程度上节约了交易成本,但其代价必然是补贴成本大幅度增加。此外,在平均而言补贴标准偏高的情况下,虽然绝大部分退耕地块机会成本远远小于中央所承诺补贴,但还有少部分退耕地块的机会成本却高于所获得补贴,这反映了少数农民被强迫参加退耕的事实。

一个更有意思、可能也更重要的问题,是为什么中央制定退耕还林补贴的标准如此之高?

这可以从分析退耕还林工程的政策背景得到答案。退耕还林工程的出台固然与1997年的黄河断流和1998年的长江洪水所造成的巨大损失和中央对于西部长江黄河上游水土流失、生态破坏问题紧迫性的认识相关,但退耕还林开始后(不仅是2002年正式展开后,甚至是1999年试点一开始就出现的)在地方政府推动、中央政府批准下迅速大规模扩张,却与我国上个世纪90年代后期出现的粮食过剩,以及同时期中央政府的粮食购销体制改革不利有十分密切的关联。恰恰是在全国性粮食过剩和“敞开收购、封闭运行、顺价销售”的粮食流通体制改革政策无法实现预期目标,国有粮食库存不降反增,亏损挂帐不断增加的背景下,退耕还林工程在试点开始后就很快超标,并随2002年工程正式展开迅速扩张。退耕还林及其迅速扩张不仅有利于压缩粮食生产,逐渐扭转全国粮食整体上的相对过剩局面(和国有粮食库存的绝对过剩),有利于扭转粮食价格的下跌,为国有粮食企业减少亏损创造条件;而且通过中央财政资金(包括国债资金)“顺价收购”国有粮库粮食,能够直接在帐面上减少国有粮食企业的巨额亏损。

最后,高标准的补贴,以及工程的政策安排在相当程度上激励了地方政府实现其自身利益,并加剧了退耕还林规模的迅速扩张。虽然地方政府必须负责工程的组织实施,且退耕还林地区所需检查验收、兑现、管护等工作费用由地方承担,但就发放给农民的补贴而言,中央政府在退耕还林上做到了全额买单,全部粮食和现金补贴都由财政部支付,并通过地方政府下发。5年来,中央累计投入近500亿元,其中粮食补助481亿斤。在这种情况下,很多地方政府倾向于把退耕还林工程当成某种程度上的“免费午餐”,并尽各种努力试图增加由中央“认可和批准”的退耕还林指标。由于补贴标准较高,而且必须经过地方政府之手发放给退耕农民,地方政府在能够从中得利的预期下,往往倾向于超中央预定指标组织农民大规模进行退耕,并在事后与中央政府进行讨价还价,要求追加退耕指标和相应补贴。所以,即使在三年试点时期,许多地区都出现了超规模超计划的情况,并不断要求中央增加退耕指标。

比如,2000年退耕还林(草)的试点示范县应为全国13个省(区、市)的174个县,但实际却达到了312个,扩大的比例高达79%。这就是为什么在2001年试点期结束后,中央政府也面临地方政府的巨大压力去进一步扩大工程规模,并实际也这样去做了的一个重要原因。

三、工程的农户收入、结构调整效应与可持续性评估

(一)样本农户的基本情况

这里首先报告调查样本资料中退耕户和非退耕户的一些家庭基本特征及其比较。从表3可见,在家庭人口规模、劳动力比例、户主年龄、受程度和地位(是否村干部)等方面,退耕户和非退耕户均不存在明显的差异,唯一的例外是土地资源的拥有量。相对而言,退耕户人均土地略多于非退耕户。这种微小的差异在我国十分正常。我国农村土地分配不仅十分均匀,而且土地质量和土地数量之间存在一定的替代性。一般来说,如果一个农户分到的某块地质量较差,该地块就往往面积较大。由于退耕还林工程的退耕目标是地力相对较差的坡耕地,因此,退耕户人均土地拥有量平均而言略高于非退耕户也不足为奇。

表4列出了1999和2002年退耕户和非退耕户不同类别人均收入的统计结果。1999年退耕还林工程实施以前,退耕户和非退耕户在种植业收入方面基本不存在差异,但到2002年退耕还林工程实施三年后,退耕户扣除补贴的人均种植业收入明显低于了非退耕户的相应数值。

如果补贴,两者收入基本相当。就畜牧业人均净收入来看,退耕还林工程实施前后相比,退耕户和非退耕户都发生了较大增加,但平均而言,退耕户畜牧业收入的增长要快得多:从1999年到2002年,非退耕户人均畜牧业净收入从22.16元上升到了142.36元,增长了5倍强;而退耕户的从23.04元上升到了253.88,增长了10倍多。不过,如果看农户畜牧业净收入和非农业收入之和的变动,可以发现退耕户和非退耕户之间的差异远小于畜牧业收入的变动。

出现这种情况的主要原因在于退耕户的非农就业和收入的增加低于非退耕户:从1999年到2002年,非退耕户的人均非农业收入从779.66元增长到了1021.21元,增长了241.55元;而退耕户的仅从554.25元提高到了719.97元,增长了165.72元。最后,我们看到,即便将补贴计算在内,退耕户的人均总收入增长要比非退耕户少得多,这主要还是因为退耕户在非农收入上的相对“损失”,以及“其他收入”增加略少。

从上述数据可以观察到一个非常有趣的现象:相比于非退耕农户,退耕农户在(在计算补贴后的)种植业收入并没有因为补贴而明显提高,这似乎与我们第二部分成本有效性分析中对政府补贴过高的判断矛盾。这里的关键在于补贴的兑现。显然,中央政府承诺发放的补贴是否能够及时、足额向参与农户进行兑现,与地方政府是否有能力以及激励去执行中央政策有很大的关系,而恰恰是在这些方面,国有粮食部门和地方治理中地方政府所普遍存在的一些体制性问题(如克扣补贴等),以及退耕还林工程由于过快扩张导致无法及时检查和验收等原因,确实在相当程度上阻碍了中央政策的实施和补贴兑现。[4]虽然目前的调查数据无法区分补贴没有全面兑现到底在多大程度上是因为克扣,又在多大程度上来自于未及时发放,但国家制定的高标准补贴并完全发送参与退耕农民的手中,确实是一个实际的情况。表5给出的2002年样本地区粮食和现金补贴兑现的水平,也证明了这一点。

(二)计量分析

1.分析方法

在计量分析中,我们将应用“倍差法”(Difference-in-Differences Estimation)对退耕还林工程的结构调整、收入变动等效应进行分析和评估。倍差法是政策分析和工程评估中广为使用的用于估计一项政府政策或一个公共工程给政策或工程作用对象带来的净影响的一种计量经济方法。其基本思路是将调查样本分为两组,一组是政策或工程作用对象,即所谓“作用组”,一组是非政策或工程作用对象,即“对照组”。根据作用组和对照组在政策或工程实施前后的相关信息,可以计算作用组在政策或工程实施前后某个指标(如收入)的变化量(收入增长量),同时计算对照组在政策或工程实施前后同一指标的变化量,然后计算上述两个变化量的差值(即所谓的“倍差值”),就可以反映政策或工程对处理组的净影响。

以下结合退耕还林简单说明倍差法的应用和倍差值的计算。假设我们要分析退耕还林工程对农户收入的影响,被调查农户按是否参加退耕项目分为退耕户和非退耕户,其中A 组(作用组)农户参加了工程,B 组农户(对照组)没有参加工程。令变量P 是衡量农户是否参与退耕的虚拟变量,农户退耕则P 等于1,否则等于0;变量T 代表样本数据是否来自退耕还林工程实施后那个时期的虚拟变量,如果是,T 等于1,否则该变量等于零。再假设ε为扰动项,代表其他无法观察到的没有控制的影响收入的因素。这样,我们就可以建立以下农户收入的简单DID 模型:

倍差法因其操作简单且逻辑清晰在公共政策分析和工程评估中被广泛使用。不过,倍差法也有其缺陷,其中一个潜在的弱点是自选择问题:即是否参与工程或受政策影响可能有内生性,而这将直接影响参数的计量估计结果。不过,如本文引言部分所指出的,由于退耕还林是一个自上而下、在很大程度上带有强制意义的工程,农户在是否参与工程上基本不是取决于其自身选择,而主要取决于其是否被纳入地方政府规划的退耕还林地块(其中是否拥有坡耕地将起主要作用)。而且我们前面对退耕与非退耕农户基本特征的分析也间接支持两者之间不存在显著差异的假设。因此,计量分析中的内生性问题基本可以被忽略。进一步来看,在我们的样本资料中,79%的退耕农户声称地方政府在决定是否退耕和如何退耕上没有和他们征求过他们的意见。绝大多数农户在确定退耕地块和面积、退耕地上种植的树种方面都没有自主权(表6)。此外,调查还发现样本中有28%的退耕户明确表明他们不愿意退耕,而另外72%退耕户回答愿意参加退耕(应该主要是受益于高补偿标准),也并非表明其有自主性。

(三)实证分析结果

(三)实证分析结果 表7列出了固定效应模型(5)的估计结果。计量估计结果表明,参与退耕还林工程对农户(无论加补贴与否)的各种收入都没有明显的影响。不过,如前所述,如果模型(5)存在自相关问题,参数估计之标准误将有偏。为此,我们又估计了一阶差分模型(6)。表8列出了一阶差分模型(6)和扩展的一阶差分模型(7)的参数估计结果,并对一阶差分模型进行了自相关检验。结果表明,一阶差分模型的扰动项基本不存在自相关问题,因此,我们将讨论更为可信的一阶差分模型估计结果。

[

[ 可以看到,使用一阶差分法得到的实证分析结果与描述性统计分析所观察到的结果相当一致,也更有助于我们判断农户参加退耕还林的意愿和退耕还林对农户各种收入及其结构的影响。显然,参加退耕还林显著地降低了参与农户的种植业人均纯收入,但一旦加入补贴,工程参与效应就不显著了。就畜牧业收入而言,可以看到参与效应整体为正,但并不太显著(或者说最多只是在边际上显著)。对于非农收入而言,工程参与效应为负,也不太显著。

如果考虑非农收入和畜牧业收入之和,参与效应虽为正,但远不显著。根据我们调查所得到的信息判断。出现这种情况最可能的原因,是参与工程要求参与农户将相当部分时间用于还林、护林(以获得补贴),因此工程参与本身将限制其外出打工和获得非农收入的机会。但与此同时,正是利用参与工程所获补贴(主要是粮食和非常有限的现金)和在家的更多时间,这些参与农户扩大了畜牧业生产。总体来看,参与工程对非种植业收入的净效应反而为负(虽然统计上看并不显著)。

center]

[/center]

[/center] 工程参与对农户人均总纯收入的影响与其对种植业人均纯收入的影响类似:如果不补贴,参与效应显著为负,而计算补贴之后则参与效应虽为负,但不显著。因此,到目前为止,我们可以作出的判断,就是在退耕还林最早进行、相对也更加规范的三个试点省份,即使在工程已经实施三年之后,如果没有国家补贴作为支持,农民将没有激励参与退耕工程。

平均而言补贴本身也没有使参与农户的总人均纯收入显著增加,与非退耕农户相比,反而有所下降(虽不显著)。

根据以上的分析,在经过三年时间试点后,退耕还林工程的一个关键目标,即通过农业结构调整增加退耕农户的非种植业收入并没有实现(即参与本身没有使得畜牧业和非农收入之和比非参与农户取得更快增长,虽然参与本身使农户在一定程度上从非农业向畜牧业有所转移)。由于参与工程对未加补贴的总人均纯收入的效应显著为负,工程在上的可持续性就可能存在很大问题。如果这种情况持续下去,补贴期结束后,农户“退林还耕”的可能性就相当大。这样,我们不得不思考以下一个问题:如果试点的情况并不理想,那么试点三年后的2002年,全国范围工程又大举扩张的依据何在?

当然,我们必须注意的一个问题,是虽然退耕还林工程本身并没有从整体上促进参与退耕农户向其他产业的转移,但退耕地区产业结构的调整仍然在进行。这一点可以从退耕和非退耕农户的非农收入(以及畜牧业收入)都有所增长,而且非退耕户非农收入的绝对增加值更加突出可以看出(表4)。但从我们的调查看,调查样本地区非农收入的较快增长,与1999年后“西部大开发战略”实施后国家大规模进行西部城乡基础设施等投资的阶段性增长有比较强的关系。而由于国家宏观经济形势变化后“积极财政”政策的逐渐淡出,以及西部大开发过程中出现的种种财政资金使用效率低下等问题,我们没有很强的理由预期这样的趋势会持续下去。这里必须再一次指出,非农就业机会的创造和工程参与农民收入的多元化才是确保退耕还林工程具有可持续性的关键所在,而不是退耕还林本身。如果充分利用市场机制,促进农村生产结构的调整,即使退耕还林工程本身无法促进产业结构的调整,只要农民能够从其他来源获得收入,退耕还林的成果就有保住的可能性。正是从这个意义上看,退耕还林成功的关键,实际上是在“退耕”之外,这与“解决农村问题的关键在农村之外”的逻辑是一样的。

最后,要全面、系统地评估一个补贴期为8年(或5年)的退耕还林工程在补贴期后的经济可持续性,三年时间仍然偏短。实际上,我们上面进行的分析并不是要、实际上也无法对这些问题给出一个结论性的判断。但如果我们考虑到以下几个方面的因素,对试点地区退耕还林工程的可持续性持非常的谨慎态度就尤其必要。首先,相对而言,退耕还林试点地区大部分是生态环境比较恶劣、水平和社会资本相对薄弱,地理位置比较偏远,也不太方便的地区,非农就业机会及其增加的可能性相对较少;其次,退耕地区大部分种植的是生态林,根据我们的实地调查,成活率不高,绝大部分生态林或者难以成材,或者成材时间要超过补贴期,而成材后的收益(按当前市场价格计算)往往偏低,并且还需要面临未来国家砍伐政策和采伐指标等方面的不确定性。[5]即使是经济林的盈利前景,也由于多种因素(如由于工程推进过快,生态适应度较差,地方政府和农民都缺乏经验,以及大范围种植所可能导致的市场疲软)而令人堪忧。所以,参与农户从林业生产得益的前景并不容乐观;第三,2003年以来粮食供需形势出现的转折和粮食价格的上涨,不仅对国家向退耕农户补贴粮食的政策提出了挑战,使国家面临潜在的(日益增加的)财政压力,[6]而且也将使退耕地区畜牧业的和饲料供给面临潜在威胁。而一旦饲料价格增加,将有可能阻碍退耕还林所提倡的圈养畜牧业发展,甚至推动农民恢复放养模式,破坏生态环境。最后,在我们调查的退耕地区,退耕面积普遍较大,退耕后,农民的人均耕地拥有量有了大幅度减少,三省总体上减少了1/3强(表9)。其中,陕西省的退耕户在退耕前人均耕地面积最多(3.61亩),退耕后却成为人均耕地面积最少的省(1.37亩),耕地减少超过了60%.虽然三个省在退耕后,仍保持了人均一亩半左右的耕地面积,但是考虑到相当部分退耕还林地区(特别是西北地区很多地方)生态环境恶劣,灾害频繁,往往是一个正常年伴随着2-3个旱年,所以保有较大面积的耕地对于实现粮食消费的跨时配置是非常重要的,在缺乏其他收入来源的情况下,农民通过“广种”和“靠天吃饭”来规避跨地以及跨时风险是必然的。所以,仅仅根据一个人均一亩耕地指标来过度扩大退耕还林的政策确实值得忧虑。

四、结论

本文简要介绍了退耕还林工程的操作模式和政策背景,并使用陕西、甘肃和四川西部三省退耕还林试点工程的农户数据,分析了退耕还林工程的成本有效性和工程参与对农户各种收入及其结构变化的净影响。基于实证分析,我们发现,退耕还林虽然在工程瞄准效率方面表现不差,但由于(中央)政策和(地方治理)体制等多方面的原因,工程实际上有非常大的成本节约空间。而更重要的是,即使在退耕还林工程已经进行三年之后,如果取消补贴,农民仍然没有激励继续退耕;而工程对推动参与农民从种植业以外获得收入以实现农业生产结构和农民收入结构转换的目标还远远没有实现。显然,上述实证分析难以为退耕还林工程描绘出一个十分乐观的前景:如果在未来不多的时期内,参与退耕的农民无法很快实现收入结构的转换和收入来源多样化,从农户角度观察工程的经济可持续性确实令人堪忧,农民复垦的可能性也将存在。

上述对退耕还林工程试点进行的初步分析和评估也引发如下思考:

首先,就我国建国后的生态环境保护和建设的来看,退耕还林还草尚未有成功的先例可循,因此,无论从技术上还是经济上,如此大规模工程的长期风险是很大的。自上个世纪80年代始全国各地为改善严重水土流失的情况,进行了许多类似的尝试,也有得到大力宣传的典型,但最后均以农民毁林复耕而告终。那么,到底是什么理由使人相信这次的大范围实施会格外成功呢?目前,退耕还林还草工程的确在补贴标准和年限上都超过以往任何一次,但在思路上和技术路线上并没有真正的创新。前三年的试点虽展开很快,但远不足以预示未来的成功。而且,由于试点的效果只有在补贴停止后若干年才能逐渐体现出来,而2002年试点刚刚三年后就展开的大规模推广表明,决策者显然没有这样的耐心,这就必然置整个工程项目于非常大的风险之中。

其次,政府到底应该采取何种方式促使农民采用有利于环境的土地利用方式尚待探讨。

我们的调查和分析发现,之所以大部分农民踊跃参加退耕还林(草)的行动,主要是补贴比较实惠。但5-8年的补贴能否足以抵偿一块土地对农民的长期价值存有巨大疑问。从长期来看,土地在提供食物安全方面的价值不可忽视,这一点在较为贫困的地区尤为重要,关系到相对低收入农民的粮食赋权问题(Food Entitlement),也构成退耕还林(草)工程潜在的主要风险。从本质上看,退耕还林工程是国家希望通过一定的经济补偿,向农民购买土地的部分使用权。相比于过去的单纯依靠行政命令行事的方法,应该说这已是进步,但相应的问题也应运而生。既然是购买,就有一个供给和需求的平衡。在供给方面,农民对土地使用权的出让必须自愿,但地方政府是否能够切实做到,非常值得怀疑。在需求方面,国家每年应该拿出多大的财政力度支持这样的工程,应取决于全社会的支付意愿。政府是否有足够的数据支持目前的决策及工程实施规模?

第三,有没有交易成本更低的工程实施方案?目前的退耕还林(草)工程基本上还是沿用了中央政府提出方案、提供资金,地方政府负责实施的传统工作思路。在规划、实施和监督监测方面基本上没有吸收基层工作人员和农民的意见。何以保证适地适树?何以保证经济效率?在目前的土地经营权十分分散的情况下,采用工程招标的方式有其难度,但国家是否可以考虑收购土地的方式。参照交通部门征地的价格,在退耕还林补贴高于征地价格的地方,采用收购方式集中土地,然后采用工程招标方式推行退耕还林还草以及其他思路,从而节约成本。

第四,保证退耕还林(草)工程成功的基本条件是什么?从消极的角度看,如果退耕后产业结构调整不成功,国家似乎应准备长期补贴下去,但这面临日益增加的行政管理难度和成本。从积极的角度,是否还是应该重视已有成功的小流域治理经验,将退耕还林(草)与基本农田建设和其它水土保持措施结合起来?此外,已有的很多经济学研究和我国改革开放以来城乡发展的动态经验都揭示,城市和非农的就业创造是农业产业结构转换和土地利用模式调整的前提,而退耕还林工程的基本逻辑却是要求农民改变用地模式在先,试图以此来推动结构转换。但同时,工程在实施过程中所采取的促进农业生产与收入结构转换的配套措施却相当缺乏,或者说考虑不足,这就给退耕还林工程留下了隐患。

最后,上述所有的讨论,都归结到一个如何真正去实现中央近年提出的“以人为本、可持续的协调、平衡发展观”的重大问题。在目前的工程技术条件下,我国严重的水土流失问题是否可以通过在中下游进行堤坝加固等水利工程的建设而在相当程度上减少其危害?水土流失问题在多大程度上是大尺度、长时间的自然、生态条件变化(如全球气候变化和长期形成之自然地理条件,如黄土高原地貌本身)所带来的,又在多大程度上是由于人类不当的土地利用模式所导致的?被看作是在生态上“不可持续”的土地利用行为是否是一系列自然、经济和社会约束条件下的个体理性行为?而要改变这些“不可持续”的土地利用模式,是通过大规模、半运动式的政府公共工程与成本高昂的财政支出直接进行更有效,还是通过充分利用市场机制来促进劳动力转移,逐渐减少过多农业、种植业人口对生态承载力有限之土地的压力,改变农民“在几亩地上找饭吃”的办法更有效?最后,国家开展的很多大型、超大型的生态工程建设是否需要更多的公开讨论和决策?如何建立政府、经济学工作者、自然科学家和百姓就国家重大工程咨询、决策和立项的良性互动机制?等等。应该说,所有的这些问题,都还远远没有找到令人满意的答案。

[1]Babcock ,B.A.,et al."The economics of a public fund for environmentalamenities :A study of CRP contracts."American Journal of Agricultural Economics78(1996):961-971.

[2]Besley,T.,and A.Case ,(2000),“Unnatural Experiments ?Estimatingthe Incidence of Endogenous Policies,”Economic Journal v110,n467(November)

:F672-94.

[3]Cooper,J.C.,and T.Osborn."The effect of rental rates on the extensionof Conservation Reserve Program Contracts."American Journal of Agricultural Economics80(1998):184-194.

[4]Huang ,J.2000.Land Degradation in China:Erosion and Salinity Component.CCAP Working Paper WP-00-E17.Center for Chinese Agricultural Policy,Beijing ,China 31pp.

[5]Johnson ,P.N.,S.K.Misra ,and R.T.Ervin."A qualitative choice analysisof factors influencing post-CRP land use decisions."Journal of Agricultural andApplied Economics 29,no.1(1997):163-173.

[6]Just,R.,and J.Antle."Interactions between agricultural and environmentalpolicies:Aconceptual framework."American Economic Review 80(1990):197-202.

[7]Liu ,Shuren.2002.“Description of Cropland Conversion Program,”Xu Jintaoand Ulrich Schmitt(Eds.),Workshop on Payment Schemes for Environmental Services:Proceedings ,CCICED Task Force on Forests and Grassland,Beijing Forestry PublishingHouse :Beijing.

[8]Uchita,Emi ,Jintao Xu and Scott Rozelle ,2003,“Grain for Green ”

Policy in China :Cost-effectiveness and Sustainability of a Conservation Set-asideProgram ,Paper presented at AAEA 2003Annual Conference.

[9]World Bank.2001.China:Air ,Land and Water,Environmental Priorities fora New Millennium.World Bank,Washington,DC.174pp.

[10]World Wildlife Fund(2003),Report suggests China's 'Grain-to-Green'planis fundamental to managing water and soil erosion.

[11]徐晋涛,曹轶瑛(2002),“退耕还林还草的可持续问题”,《国际评论》(社会院世界经济与研究所),2002,3-4,pp 56-60.

Steep Land Conversion Program :

Cost-effectiveness,Structural Effect and Economic Sustainability

Abstract The efficiency ,effectiveness and sustainability of China ‘s massiveSloping Land Conversion (to forests)Program (SLCP)have been focus of attentionworldwide.Using data from a 2003rural household survey in three of the pilot provinces(Shanxi,Gansu and Sichuan ),we carried out analyses of cost effectiveness andeconomic sustainability of the program.Our analyses demonstrated that the targetingof the program was reasonably well but cost effectiveness was less than satisfactory(large room for cost saving)。We used difference-in-difference method to evaluateimpact of SLCP on rural household income and found neither general income increasenor income structure improvement.These findings raise concerns over economic sustainabilityof the program.

注释:

[1]在此之前,规模最大的类似工程当属美国的保护性休耕地计划。该计划于1985年正式启动,截止到2000年,其休耕地的规模达到了1356万公顷,占美国可耕地总面积的十分之一。

[2]我们的农户调查发现,在退耕还林的实施过程中,绝大多数农民(约占79%)反映虽然政府作过有关的动员工作,但却没有向他们征求有关工程实施方案方面的意见。调查还发现,在树种的选择、退耕面积的大小和退耕地块的选择方面,多数农民认为他们没有自主选择权。这进一步反映了虽然大多数农民欢迎退耕工程,但在工程实施过程中他们的决策参与程度是有限的。

[3]根据一些学者的(Uchita et al,2003;Heimlich et al 2003),即使从全世界范围来看,我国退耕还林工程给予退耕农户的补贴水平也相当高,而且在绝大多数情况下超过了被退耕土地的机会成本。一个可比较的例子是美国的保护地工程(CRP ),补贴水平为每公顷116美元,而我国在黄河流域和长江流域的补贴水平是其2.5倍和3.6倍。因此,如果政府及时发放了所承诺的补贴,绝大多数被政府要求退耕的农户还是愿意参与的。

[4]我们对试点三省和更多地区进行的实地调查也发现:虽然所到地方没有出现内江县那种全部克扣的严重情况,但政策兑现过程中地方政府对农民补助有所克扣的情况十分普遍,且主要发生在每亩20元现金补助上。粮食补助兑现的情况好于现金发放的情况。但即使在粮食兑现过程中,也存在以下现象:1)在各地开始逐渐用成品粮代替原粮后,农民抱怨政府所采用的成品粮与原粮之间的折算比例过低;2)地方粮食部门根据粮食的相对价格的变化调整粮食构成,从而使补助粮成本降低;3)有粮食折成现金发放的情况,但价格随行就市,远低于国家预算所使用的粮食价格。总而言之,在粮食补助发放过程中,地方粮食部门将政策行为转化成经营行为,创造了一定的留利空间。在现金兑现过程中,克扣比较普遍,形式也比较多样。主要理由按照发生频率排队分别为抵缴农民欠税,村级领导组织退耕所需工作经费,村级集体组织种苗所需运费,退耕后的林木管护费等等。在陕西省,抵缴欠税最为普遍,还有村级领导参与退耕的活动经费、退耕登记造册费、种苗费等形式。

[5]考虑到部门上报数字可能缺乏可靠性,我们的成活率数据来自农户调查。在被调查的18个乡中,三次检查期间的成活率状况差异非常大。陕西省延川县的成活率很高,且呈逐渐升高的趋势。但其余各县成活率普遍低于国家初始规定的85%,而且,在这几年里成活率没有上升,多数县反而逐渐下降。而且这还是补植以后的情况:据农民反映,补植以前,成活率在40%以下的情形十分普遍。退耕还林出现的成活率低下和年年检查,年年补植的情况,带来很多问题。首先,这标志着退耕还林绩效正在大打折扣。第二,由于需要连续补植,每亩50元的种苗费已经开始不足。地方政府一方面呼吁增加财政投入,一方面开始在农民的补助粮食和现金上找出路,增添了克扣农民补助的理由。实际上,在退耕还林伊始,大多地方政府重点抓住种苗供给这一环节,因为如果成活率很高而无须补植,那么地方政府则可从种苗费经营环节获取赢余。(如在宁夏同心县种植的沙棘,每亩的平均成本不足15元)。但是,由于西部干旱,植被恢复的条件十分恶劣,加上种苗质量低下,无法保证较高的成活率,补植成了完成检查验收指标的必要手段,这无疑加大了成本。三年以后,种苗经费开始入不敷出。

[6]实际上,在2003年下半年全国粮食供需情况出现较大变化、价格出现迅速上涨后,政府部门和学术界就出现一些将粮食补贴改为现金补贴的提法,理由是粮食价格具有波动性,而退耕还林是一个至少在中期内政府需要持续补贴的工程,政府若一直补贴粮食,将给财政带来较大的风险。但如果改变补贴模式,在粮食价格上涨的情况下,很容易被退耕参与农民理解为政府违背承诺,一旦现金补贴不足,就有可能造成复垦。而由于是政府先违背承诺,政府将无充分理由要求农民尊重合同。更进一步而言,退耕还林作为一项粮食过剩时期开始、并迅速扩张的工程,在减少粮食产量并消耗粮食库存的同时就孕育了推动粮食价格上升的种子。在1998,1999年粮食丰产后,由于国家粮食购销政策出现的问题和粮食价格低迷,加上包括退耕还林在内的结构调整,2000-2003年粮食连年减产,而退耕还林在经过连续几年大规模扩张后,2003年国家需要向农户补贴土地面积已经超过1亿亩,需要发放的粮食补贴数额达到1200-1300万吨,这至少构成了2003年粮食价格上涨的一个不可忽视的因素。在这样的背景下,2004年中央决定新增退耕面积陡然降低到1000万亩,有其必然性。