由所有权形态看中英中古赋税基本理论的差异

摘 要:中英中古早期所形成的私有制基础和土地所有制的现实条件导致了“低度私有”的所有权形态。而同为“低度私有”,对和英国赋税基本理论却造成了不同影响。在英国,在“低度私有”的形态下,土地所有权因多层分割而变得模糊不清,从而使土地税的征收难以实施;相反,国民对动产以及人们习惯区分于动产的工商之入的所有却清晰而且牢固,不存在土地关系中的分层与阻隔,所以征收是可能的。在中国,基于“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的古老理论,征收土地税和人头税不仅具有可能性,而且具有必然性。这样,中英中古赋税基本理论依据、社会条件的变化将它们设定为不同历史阶段赋税征收的主要项目也就顺理成章了。

关键词:中古社会;赋税基本理论;土地所有制;低度私有;赋税项目

赋税基本理论是笔者在欧美同行的启迪下提出的一个关于中西中古税制比较研究的新概念,旨在从深层次上认识中古税制,考察、描述和分析林林总总的赋税项目是怎样起源、设定并实施征收的。而所有权形态是认识中西中古社会赋税基本理论不同类型的重要基础,赋税基本理论正是在它的影响或制约下才设定了税项并实施了征收。那么,中英中古社会所有权形态的主要特征是什么?所有权形态是如何影响赋税基本理论的?怎样通过税项的设定看待中英中古赋税基本理论的差异?本文拟就这些问题作一论述,以就教于史学界同仁。

一、“低度私有”的所有权形态

在中英中古赋税基本理论的形成中,财产所有权都是一个重要的制约因素。而中古时代具有怎样的所有权形态与这种所有权具有怎样的历史基础和现实条件密切相关。这个历史基础和现实条件应处于中古社会发轫时期,在中国约为春秋战国时代,在英国则在诺曼征服之前。那么,处在这一时期的中国和英国,财产所有权状况如何呢?

先看英国。所谓历史基础,是指从罗马统治以迄诺曼征服期间的所有权发展状况。这一时期,是不列颠私有制萌生的关键时期。也正是这一时期,不列颠先后四次受到外族长期的大规模的入侵和统治,分别是公元前1世纪中叶的罗马人、公元5世纪的盎格鲁·撒克逊人、公元8世纪的丹麦人,以及1066年诺曼人的入侵和统治。这些入侵无论积极与否都在英国历史上留下了深刻的烙印,特别是盎格鲁·撒克逊和丹麦人的入侵,打断了私有制的萌芽,使私有制的产生表现出断续坎坷、步履维艰的特点,产生了消极的影响。

根据凯撒记载,在罗马入侵之时,英格兰还是一块荒蛮之地。占不列颠大多数的人口尚处在群婚制阶段,个体家庭和私有制还远未产生。他们“大多数都不种田,只靠乳和肉生活,用毛皮当作衣服。……妻子们是由每一群十个或十二个男人共有的,特别是在兄弟们之间和父子们之间共有最为普通,如果这些妻子们中间有孩子出生,则被认为是当她在处女时第一个接近她的人的孩子”[1](p52)。而沿海主要是南方沿海人口虽因罗马影响而稍有开化,亦不过刚刚踏上文明的门槛,处在公社的早期阶段。但是这种落后状况并不排除英格兰短期内产生私有制的可能,因为它的强邻罗马已经有几千年的文明史,业已形成发达的私有制,而不列颠与罗马的来往亦随着工商业的兴盛和文化交流的发展日益密切。从人类历史上看,先进民族征服落后民族并在那里建立一定时期的统治,是后者在短期内走出野蛮步入文明的常例。在罗马征服之前,英格兰已经频频感受到来白海峡对岸的罗马文明之风。征服之后,罗马人在不列颠南部建立了统治,并曾按大陆通行的方式在这里征收动产税和人头税[2](p3-5)。正是通过赋税征收以及其他的统治方式,罗马私有权观念和理论在一定程度上传入英格兰并形成了一定的私有制形态,从而为英格兰私有制的发展奠定了最初的基础。罗马在不列颠的统治长达四五百年之久,结果不仅催生了农村公社组织,而且在南部发达地区导致了农村公社的解体,从而使不列颠获得了长足的发展。

与罗马军队撤离而基督教人传同时,盎格鲁·撒克逊人渡海征服了不列颠并建立了统治。从社会发展进程看,盎格鲁·撒克逊人尚处于原始社会末期,这使在一定程度上业已罗马化的不列颠受到消极影响,社会发展受阻,并出现倒退现象。作为这种现象的重要表现之一,是他们将土地按农村公社的原则进行分配,从而在那些罗马化程度较高已获长足发展的地区重演了农村公社的历史。《伊尼法典》反映了农村公社存在的一些情况[3](P364-372)。当然,随着时间的推移,这些土地也有了一定程度的私有,比如自7世纪中叶,国王赐地之事即不断发生。赐地所立文书,皆由来自大陆的教士起草,其中所用术语,多袭自罗马法,由此罗马法原则再度影响英格兰的经济关系。遗存下来的国王赐地文书约千余件,所赐对象包括教俗两界的封建主,而以宗教人士或团体居多。但资料证明,这时不列颠土地可分两种,一是书田(bookland),一是民田(folkland)[4](p41,p60-63)。所谓一定程度的私有,即指国王封赐的土地一一书田。而书田,只是很少一部分,绝大部分是民田,而民田仍属农村公社所有。所以综合看来,罗马私有制的影响仍然十分有限。

但就是这样一株纤弱的根苗,在丹麦人的入侵中再次遭到蹂躏。盎格鲁·撒克逊人统治期间,丹麦人曾多次大规模入侵不列颠,历时300年之久,对不列颠的历史发展造成了严重影响。与已经发展了的盎格鲁·撒克逊人相比,这些丹麦人大体处于民族迁徙时盎格鲁·萨克逊人的水平。作为落后民族,他们的入侵给不列颠带来了巨大破坏。基督教会和修道院受到严重冲击,教堂等建筑设施多成断壁残垣,而基督教会不仅代表不列颠的最高文明,且担负着文明传播的历史使命。因此,对基督教的破坏必然带来历史的倒退。另一方面,由于丹麦人处在原始社会末期,他们对征服的土地仍像5世纪的盎格鲁·撒克逊人那样按农村公社的原则进行分配,从而使不列颠特别是丹麦法区又一次展现了农村公社的历史景观。受此影响,业已私有化或正在私有化的土地复归公有。例如,上层的赐地由私有恢复了马克公社的公有性质。私有制的发展再次受到遏制,历史进程再次中断甚至倒退。

丹麦人的喧嚣刚刚沉寂,诺曼人的入侵又复开始。不过,这次入侵与前两次不同,不是以落后征服先进,而是以先进征服落后。这种征服当然也有一定的破坏作用,但对不列颠文明来说,总体看来是利大弊小。如罗马征服一样,诺曼人带来了大陆先进的文明,从而改变了在原始社会末期徘徊不前的局面,加速了不列颠的发展。

外族的频频入侵,农村公社的反复展现,不仅严重干扰了不列颠本土的私有化进程,而且削弱了外来积极因素如罗马法的正常作用。赋税理论所赖以形成的现实条件,正是接受了这样一种历史基础。

所谓现实条件,主要指诺曼底公爵从大陆法国输入的封建原则。英国赋税理论正是在这种原则的影响下形成的。1066年前后,诺曼底公爵领地同法国其他地区一样,封建化早已完成,封建秩序已经定型,封建阶梯也相应形成。在这一阶梯中,除国王外,各级封建主所占土地皆领自上一级封君。通过土地的领有,封建主一方面榨取农奴的剩余劳动,一方面享受封臣提供的协助金与其他封建义务。而由于一定范围内的各级封建主都从同一土地上获得收益,这块土地的所有权也就在这些封建主中分割开来,封建主所获收益从而视为他所分享部分所有权的表现。因为对封君来说,土地一经分出,便在封建法的保护下受到封臣的有力控制而难以收回,这意味着他对他所享有的部分所有权的丧失。而就封臣而言,因土地领自封君,必须按封建法设定的条件承担协助金与其他义务,所以也不享有这块土地的全部所有权。而当我们将这一封建关系置于整个封建阶梯中观察的时候,便必然发现,任何一级封建主包括国王在内,都不享有完整的所有权,而只是享有它的一部分。威廉所输入的正是这种封建原则,马克思称之为“导入的封建主义”。马克思所谓“导入”的涵义之一,是说英国的封建制度与法国的封建制度相比没有变化或很少变化,即将英国封建主义视为法国的同类。从这种意义上讲,英国便难以形成发达的私有制。因为在法国,既然土地所有权在各级封建主中分割,无论哪一级封建主,便都不会拥有土地的完全私有。而土地是当时社会的主要财富,土地非私有条件下的财产私有绝不是一种发达的私有。而且不止如此,“导入”一词并没有将英国封建制度建立的特征准确地表达出来。在“导入”过程中,威廉并没有完全照搬法国的模式,而是在“导入”的基础上予以改造,例如在索尔兹伯里盟誓时特别强调了国王的权力,从而使不列颠封建制度在其建立时即克服了不利于集权的一些因素,使英国形成了相对强大的王权。这样,仅就现实条件来说,英国只能形成低于而不会等同更不会高出法国的私有制。这种私有制由于王权相对强大,封臣对土地的控制或处分受到限制因而土地制度向国有或王有方面倾斜。

为便于讨论问题,这里引进一个“低度私有”的概念,以概括处在一定参照系中的英国中古私有制的发展状况。所谓“低度私有”,首先指中世纪私有制自身的发展状况。如果把这时英国的所有制视为一个整体,那么,构成这个整体主要部分的土地并非私有,或者不如说为贵族公有或共享[5](p25)。私有的部分主要是动产和少量不动产如住宅等。而就一般家庭来说,这些私有财产的价值要远低于地产的价值。也就是说,私有制的发展过程尚处在较低的程度,所以称之为“低度私有”。另外,英国的“低度私有”还可以置于几个参照中予以认识。例如与罗马相比,罗马的私有制是古代社会发展的高峰,而且在罗马法的保护下发展得相当完备。这种私有制及其在法权上反映的私有权对中世纪的西欧社会产生了广泛而深刻的影响,对于英国私有制形成了的比照。与同时期的法国相比,这种私有制也处于较低水平。因为法国直接继承了罗马私有制的基础,私有制含量自始就比较大,发展的起点比较高。英国虽也曾受罗马因素影响,但其深度和广度都比较低,而私有化过程也一再因原始部族的冲击而中断,这就必然造成财产私有的低度状态。

与英国不同,中国的私有制产生过程较少受到外族入侵的干扰。村社土地所有制约自西周中后期即已开始解体,“田里不鬻”的格局渐被打破,出现了赠送、交换、抵押、典当等现象。周宣王即位后,深感“民不肯尽力于公田”,于是宣布“不籍千亩”,废除借助民力以耕公田的籍田制度。与此同时,私有土地开始出现,而且随着荒地的大规模开垦迅速发展,至春秋末期,已经出现买卖现象。值得注意的是,与贵族地主抢占公田为私有同时,村社成员也纷纷将所占土地变为私田,并竞垦生荒,扩大经营,转化为自耕农。这是诺曼征服前英国私有制产生过程中少见的现象。另外还可以发现,中、英私有制产生的过程虽然都伴随社会的动荡,但动荡的性质不同。中国主要是诸侯兼并战争,英国则主要是外族入侵。前者引起的社会动荡虽可能对经济发展造成不良影响,却不会导致私有制产生进程的中断,相反,其所造成的内乱成为私有制发展、确立的重要条件。如前所述,正是乘着这种内乱,贵族地主才侵吞了公田,村社成员才转化为自耕农。英国则不同,入侵者多为落后的部族,而一经征服,便推行原始的经济关系,这就必然造成私有化进程的中断。由此可见,就财产私有权的历史基础而言,中国显然高于英国。

但是,进入中古社会前后,中国没有像英国那样发生制度移植的现象。所以所谓现实条件,是指王权与土地在这时结成了怎样一种关系。村社的解体,不仅是土地私有制确立的重要标志,而且是这种私有制进一步发展的良好契机,但文明的演进使专制制度过早地登上了历史舞台。就在村社解体的同时,专制政体也形成了。这里所谓的专制政体,是指战国时代各诸侯国实行的政体形式。因为在我们看来,这些国家规模虽小,却都已具备专制的特质,与秦汉相比并无不同,因而都属专制国家。而秦汉只是完成了国土的统一,在国家规模上获得了发展,但在专制内涵上并无多少创新。专制制度形成伊始,王权即发现“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的古老理论具有可资利用的巨大价值,于是一方面告谕天下,土地和生民属国有或王有乃祖宗之制,另一方面利用国家机器,强力推行土地国有。而中国历史的地平线上也就出现了这样的景观:私有土地刚刚从西周王朝的废墟上生成,旋即落人各诸侯国强有力的掌握之中。可以说,战国时代土地国有制的恢复取得了巨大成功。这种成功的主要影响并不在于扼杀了新生的土地私有权,而在于为中国未来两千多年的土地制度设定了基调。

秦汉以降,土地国有制无疑是占主导地位的所有制形态。虽然有学者竭力证明中国很早就出现了土地私有制,主张中古时期土地私有制非常发达,土地买卖盛行云云,但大概谁都不能否认“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的古老理论在中古土地所有制中的深刻影响和巨大作用,否认皇帝或官府对土地的控制权和最终决定权。否则,便不能解释中国历史上抑豪强、抑兼并的反复展演,不能解释抄家、籍没的频繁发生[6](p97)。在这一理论的作用下,每个王朝建立初期,都无一例外地承袭了土地国有制。这样,所谓屯田、占田、均田,便都是国家分配土地,农民在土地国有制的前提下使用土地。即使是官僚占有的土地,虽可能由皇帝赐予,亦未超出土地国有制的范围。

在中古社会的具体条件下,由于土地是主要的生产资料,是财富的主要形式,土地的国有便意味着财富的私有仅限于一个有限的部分。而在中国中古社会,臣民私有的财富则可能限于一个更小的部分,而且即使这个更小的部分,其私有也远远不能确定,因为它缺乏起码的、制度保障。而没有法律、制度保障的权力是脆弱的,这在后文还将论及。而且,在生产力低下、生产方式原始的情况下,吃饭几乎是生产生活的头等大事。这就决定了人们对土地的依赖性。而土地的价值越是突出,其他财富便越显得无足轻重。何况所谓动产如粮食等也都是土地所产,而不动产如房屋,它们的存在和积累也都以土地为先决条件。总之,中国中古社会的私有相比英国,不仅不高,而且更低,更具有“低度私有”的特点。

在历史基础与现实条件的关系中,如果历史基础已经具有较高的私有制含量,那么在现实条件不变的情况下也会形成较强的私有制。比如法国,作为征服者的日尔曼人在社会发展阶段上与盎格鲁·撒克逊人基本相似。但它所接受的历史基础就私有制发展水平而言却是古代世界最为发达的罗马文明,仅此一点,便可使法国能够建立高于英国的私有制。事实也正是如此,征服时代的日尔曼人虽处在原始社会末期农村公社发展阶段,公有制形式处于主导地位,因而对征服土地的分配仍然贯彻了农村公社原则。但由于公有制正在衰落,私有制业已产生并加速发展,日尔曼人对于罗马发达的私有制并未产生明显的排异反应。在这种情况下,罗马的私有制基础对这些征服者产生了巨大的反作用。日尔曼人入侵之后,西欧大陆百废待兴,各蛮族小王国亟需一定的法律理论来规范和保证经济的发展和经济关系的协调,而这,靠自身之力是难以解决的,于是充分继承罗马遗产,起用罗马旧吏,承袭罗马法条文[7](p105-111)[8](p251)[9](p1-23),使罗马法中物权关系的基本内容在日尔曼人内部扎根推广。这样,日尔曼人定居后不久,土地便停止了重分,转化为“自主地”,很快完成了由公有向私有的过渡。后来虽进行了采邑改革,使土地关系变得复杂曲折,但财产私有权的基础业已确立,否则便难以说明为什么采邑制自始就含有世袭的萌芽,并在此后不久便转化为世袭的封地了。征服者威廉任诺曼底公爵时,其领地的财产所有权状况即大体如此。但在不列颠,征服者接受的是发展进程落后于自己的盎格鲁·撒克逊人的同时又掺杂了丹麦人的基础。在这种基础中,私有制含量十分有限,当国王挟征服之威集中权力时,这种基础自然不可能发挥像大陆罗马文明那样的作用,而封臣对土地的权力也就受到相应的限制。在同一关系中,在历史基础不变或相似的情况下,现实条件中私有制含量高些,也会形成较强的私有制。但如前所论,英国现实条件是指从法国导入的封建原则,本来私有制含量就不高,又经过了威廉的改造,私有制含量自然更低了,所以在这方面,也不可能形成高于而只能形成低于法国的私有制。而如果历史基础和现实条件的私有制含量都低呢?结果自然是不言而喻的。所以,从表现形式看,英国的土地制度与大陆大体相同,都呈现为等级形式,都是在一块土地上重叠着多种权力,都具有有条件和不完全占有的特点。但在私有程度上,英国的土地私有较法国更低。这可从王权的强大得到解释,也可从封臣处分土地的权力上得到说明,还可从封建主的独立性状况得到证实。

中国则不同。中国中古私有状况虽有高于英国的历史基础,但它的现实条件却非顺应私有地产发展的专制政体。这些政体的执行者即各国王公,很像封建割据时期的德国诸侯,对外对上力主分权平等,对内对下则厉行集权专制。而一经从周王控制下获得独立,便站在国君的立场急于实施土地国有。这样,在专制王权的强力控制下,私有制的发展态势遭到遏制,而所有制形态也就向着国有制方向发展。这表现为诸国王公纷纷将那些不在册的“隐田”等私有地产纳入国有范围。而所谓晋国的“作爰田”、鲁国的“初税亩”、郑国的“田有封洫、庐井有伍”、齐国的“均田畴”等便都是从整顿田地入手,改革税制,使私田复归国有[6](p114)。这就将新生的土地私有制扼杀在了摇篮之中,其结果,是中国中古社会与英国殊途同归,也形成了“低度私有”的所有制形态。

这样,大体上可以认为,中英中古社会都具有“低度私有”的特征。

二、赋税基本理论与中古不同时期主要税项的设定

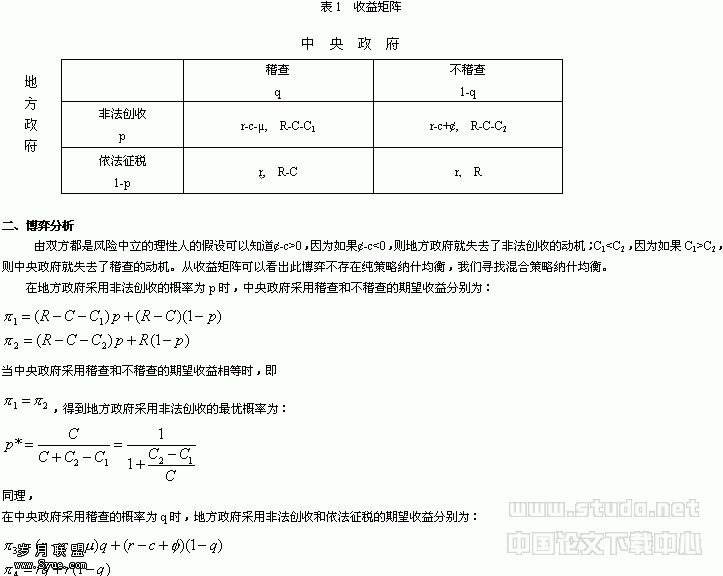

中古赋税基本理论的重要内容之一便是对赋税项目的设定。在,基于“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的古老理论,这种设定是在皇帝的直接控制下进行的,参加人员为朝廷命官,而不是纳税人。英国的设定则是在君民共同需要的条件下经共同同意而实现的。由于君民双方在赋税征纳中处于不同地位,君主是征收者,国民是纳税人,在英国特定的文化中,前者一般处在被动地位,而后者则处于主导地位。所以,所谓共同同意下的税项设定,其实主要是国民或纳税人控制下的设定。

在中国,受这一理论的制约,中古前期主要征人头税,后期主要征土地税。在这里,人头税、土地税分别与“王臣”、“王土”相对也许是一种巧合,但税人与税地确实反映了中国中古税制以及赋税基本理论的主要特征。与中国不同,英国中世纪前期曾有少量土地税征收,中期曾有几次人头税征收,但这些征收不仅在各自被征时期从未占据主导地位,且很快遭到废除。而自动产税征收以来,赋税征收便先后以动产税和工商税为主体。这也反映了英国中古赋税基本理论的重要特征。依习惯理解,在生产力低下,生产方式落后,生活资料主要靠土地产出的传统农业社会,赋税征收必然以人头税与土地税为主体。以此衡量,中国的情况最为典型。而英国,竟是违背常理,不去依靠人头税与土地税而去依靠其它吗?不管这看上去怎样不可思议,而事实的确如此。如何解释这一现象?为什么同属传统农业社会,同依土地维生,而结果却如此迥异?

就财产所有权的主体而言,英国中古土地所有权既不同于罗马,是私有的,也不同于中国,是国有的。在这里,土地所有权在多人中分配或分割开来,致使一块土地上重叠着多种权力,而产权关系也就变得模糊不清,难以辨认了。这种土地关系在所有权意义上如何表述?可否看作公有的一种形式?也就是说,公有可有多种形式,公社占有、教会占有、城市占有等都是公有的不同表现。这些表现当然具有不同特点,如公社占有制表现为横向占有,而领主占有制表现为纵向占有。但在我看来,这些表现并不能体现公有的性质,而仅仅具有形式的意义。正是这种形式,才决定了不同公有的不同特点。公有的本质是什么?是特定群体中的各个个体共同享有公有对象的权益。这方面,公社制与领主制并无显著不同,或者说二者并无本质的差异。赵文洪先生在论及、社会环境对西欧中世纪私人财产权利的影响时说:“中世纪西欧是一个团体、集体或共同体至上的社会,无论封臣封土制度、公地制度、行会制度还是宗教制度,都体现出这一特点。社会的过度重要,压抑了个人权利和自由。”[10](p61-62)也许正是因为“共同体至上”和“社会的过度重要”,西欧中世纪的封土制才具有了公有或共享的性质。至于权利义务,亦非封君封臣制的孤立现象,公社成员在享有权利的同时,对公社也必须承担相应义务。而且,所谓权利义务,亦非体现公有的本质,而只是这种本质的结果。

动产情况则不同。虽然某些动产与地产的关系密切相联,例如粮食,如前所述,一人仓廪,便以动产视之,这无论在理论上,还是在实际中,似都没有争议。也就是说,动产基本上是私有的。如此则可以认为,中世纪英国的私有权主要是一种动产私有权。这一点,是我们认识英国中世纪私有权形态的关键,也是所以形成赋税基本理论的基点。如前所论,在中世纪,土地是主要的生产资料,是财产中的主体。既然作为财产主体的土地是非私有的,那么,动产的私有便显得相对微弱了。这就是英国私有权形态的基本情况。

与英国不同,中国中古社会实行土地国有制。土地由国家直接分配或赐予广大小农和地主官僚,而土地所有权仍由国家或皇帝执掌,在土地所有人和使用者之间不存在众多的阻隔,具有“一捅到底”的特征。至于动产,似乎无人不说是私有的,但接触到的材料使我们感到似乎并非如此。因为这种私有的指向非常软弱,具有很强的不确定性。因此,以“低度私有”概括和表达当时的私有状况在相当程度上其实是为了行文的严密,至于私有的物品具体指什么,实在是一个难于回答的问题。因为即使是细软珠宝之类、通常理解为真正私有的物品,官府都可以随时随地加以抄没,这方面的例子在中国上可谓不胜枚举。这使我们想起了古典时代雅典的立法:如果某人经公民大会表决犯有叛国罪,那么这人须被放逐国外,时限为十年。但放逐期间,他的家产仍受保护,一俟放逐归来,即马上归还。在西方中世纪,这一法律精神是否得到继承虽然无从稽考,但抑豪强、抑兼并、籍没、抄家的事情似乎很少发生。两相比较,对于认识中国古代的“私有”显然不无意义。

那么,在英国,这种弱势的私有权是怎样制约复杂的经济关系从而形成了以这种私有权为核心并在后世资产阶级革命中产生了“私有财产神圣不可侵犯”的观念的赋税理论呢?封建土地所有权的分割造成了英国中古时期少征以至不征土地税的表征。这里应当区分国王作为国君和封君的双重身份。作为国君,他可以征收国税,而由于土地在理论上属于国君,土地税又属于国税,所以国君可以征收土地税。但作为封君,虽然封地也从封君处领得,由于他已经征收封建税,所以不能别征土地税。但是,国王可以扮演两种角色,土地却不可以如此。因而,当国王作为封君通过土地的封赐征收了封建税后,作为国君便不能再从土地上获得另外索取。这样,假定有一块土地,国王要征土地税,公爵可以说这块土地虽原从国王处领得,但又转封给了伯爵。而若向伯爵征税,伯爵亦可以同样理由予以拒绝。如是一直到骑士,而骑士仍可说业已分予庄园劳动者,而劳动者无土地所有权是各级封建主都承认的。结果使土地税的征收不能付诸实行。事实也正是如此。1066年诺曼征服前,盎格鲁·撒克逊国王曾经征收名为丹麦金和卡路卡奇的土地税,但那时封建等级制尚未确立,因而各等级间的阻隔还未形成,而且是处在丹麦人大兵压境的形势下,所以这种征收是可能的。尽管如此,这时的征收次数很少,征收量也不大,因而为一特税而非常税。诺曼征服后情况不同了,封建等级制业已建立,各等级间的阻隔业已形成,所以从理论上说征收已不可能。既然如此,为什么还有土地税的征收呢?答案应该是:土地税虽不常征,却已经是国人认可的税项,征收旧税要较新税容易得多,对于这种现成的税项,国王当然不能舍弃,而对国民来说,由于已经形成了习惯,或至少已有先例,继续征收也是可以接受的。因此说,诺曼统治者征收土地税具有一定的历史因由。但征收之难,已远非昔日可比。因为土地税只有在特殊情况下才能征收,所以往往多年甚至十多年不见征收一次,而且征收量很小[11](p5-6)。如此似存似废,时续时断,不绝如缕地维持了百余年,终于在1224年被明令废止[12](p220)。

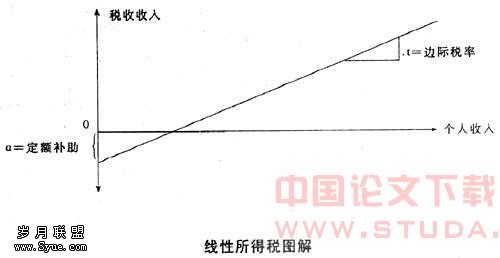

正因为如此,英国赋税基本理论几乎没有涉及土地税的征收,这是英国赋税理论区别于中国乃至东方的一大特征。不征土地税,政府依靠什么来推动国家机器的运转呢?相对土地而言,国民对动产的所有是清晰而牢固的,不似土地所有权那样形成了若干等级,因而也就没有征收土地税时所遇到的阻隔,所以征收是可能的。同样,工商税的征收也不存在这样的障碍。于是,动产与人们习惯区分于动产的工商之人便成为政府的征收对象。其实动产就其来源而言,大部分仍产自土地。但如上文所言,这种产出一经与土地分离,便属动产范围,从而与以地积作为征收依据的土地税区别开来。而工商之人在大多数情况下也是以动产的形式存在的。但在征税实践中,政府都将之分列,所以别称工商税。笔者曾著文认为,英国中古赋税初以土地税为主体,继以动产税为主体,约自14世纪初,始以工商税为主体[13]。赋税结构的这种变化是赋税基本理论指导的结果,同时也对赋税理论也产生了一定影响。由于动产与工商之人的所有清晰而牢固,所以政府在废止土地税后相继以动产税和工商税作为财政收入的主体。正因为如此,国民才尽其所能限制或阻止动产税和工商税的征收。也正因为英国中古社会主要征动产税和工商税,国民对动产和工商之人的私有才足以制约赋税理论的制定,并决定它的性质,而赋税理论中涉及这两种税的内容也就特别突出。

在中国所有权形态等特定条件下,税人与税地不仅具有可能性,而且具有必然性。先看税人。“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的古老理论在人头税以及徭役的征发中起着重要作用。受这一理论的影响,在深层的民族意识中,皇帝是中华大家族的家长,人民为皇帝的臣子。对皇帝而言,“臣子”的概念虽不同于“奴隶”,但在宗法制意义上,却也具有某种所有权的意味。这种文化特性作用于税制,便易于表现为人头税与徭役的征发。而在中古前期商品经济成分、人的独立性和人口流动还很有限,经济占绝对统治地位的情况下,税人乃是最便利可行的选择。这里包含着税人的某种必然性。再看税地。财富的“低度私有”同时意味着“高度国有”。而“高度国有”表现在土地制度上必然意味着国家对于土地具有近乎完全和直接的控制权。这样的控制权无疑为土地税的征收提供了保障。此外,这里不存在英国土地所有权的分割问题,从而排除了土地制度中的层层阻隔,因而征收土地税是可能的。另一方面,由于土地本身具有不可移动、变更的特点,税地在技术上最便于操作。在商品经济显著,自然经济日益解体,人的独立性日渐增长,人口流动日臻频繁的情况下,与税人相比,其优越性是显而易见的;又由于土地是中古最重要的社会财富,税地能够保证赋税的最大量征收。这样,税人也就必然过渡到税地了。

:

[1][古罗马]凯撒.高卢战记[M].北京:商务印书馆,1979.

[2] S. Dowell, A History of Taxation and Taxes in England, voll, London, 1965.

[3] English historical documents, roll, London, 1955.

[4] S. F. Pollock and F. W. Maitland ,The History of English Law, Cambridge ,Voll, Cambridge, 1923.

[5][美]道格拉斯·诺思.西方世界的兴起[M].北京:学苑出版社,1988.

[6]王家范.中国历史通论[M].上海:华东师范大学出版社,2000.

[7] R. Collins, Early Medieval Europe, New York, 1999.

[8] F. Lot,The End of the Ancient World, New York, 1931.

[9] Alfred P. Smyth, Medieval Europeans, Studies in Ethnic Identity and National Perspectives in Medieval Europe, Suffolk, 1998.

[10]赵文洪.私人财产权利体系的发展一一西方市场经济和资本主义的起源问题研究[M].北京:中国社会出版社,1998.

[11] GL. Harriss, King, Parliament, and Public Finance in Medieval England to 1369, Oxford, 1975.

[12] S. K. Mitchell, Taxation in Medieval England, Yale, 1971.

[13]顾銮斋.中西中古社会赋税结构演变的比较研究[J].世界历史,2003,(4):2-13.

The Differences between Chinese and British Basic Theories of Taxation in the

Perspective of Ownership in the Middle Ages

Abstract : Both the private - ownership foundation and real conditions of the land - holding system of China and Britain in early middle ages resulted in a system of low - degree private ownership. But the same "low - degree private ownership", resulted in different effects on China and Britain. In the low - degree private ownership of Britain, the land property right became uncertain owing to multi - layer separation so that the land tax levy was hard to be put into effect. On the contrary, the possessions of mova- bles and the incomes from commerce and handicraft industry were quite .clear and firm, and there were no layer and separation in the land relationship. This led to the possibility of the levy. In China,the ancient theory, "All the lands and people belong to the emperor", not only made the levy on land tax and poll tax possible, but also inevitable. So, the theory of taxation was undoubtedly logical when it fixed them as major tax items in various historical periods in accordance with changes of economical and social conditions.

Key words :The Middle Ages;Basic theory of taxation ; Land- holding system;Low- degree private ownership ;Tax item