浅论明代的渔业税制

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

关键词:渔业;河泊所;渔税;税制

Preliminary Discussion of the Fishery Tax System in the Ming Dynasty

Abstract:The paper discussed the water area and ways of fishery taxation in the Ming dynasty, specified the fishery taxation kinds and items, announced the collecting process and the allocation. The thesis expounded the innovation of fishery tax system in the Ming dynasty, and analyzed the actual impacts at the last part. In a word, the paper roundly revealed various aspects of the fishery tax system in the Ming dynasty.

Key words:Fishery,Hebosuo,Fishery taxation,Tax system

关于我国时期的渔业税收,以往学者涉及较少。渔业通史及渔业专题著作中的相关篇节对此有所论及[1-3],专文述及者就笔者管见所及有日本中村治兵卫先生的《宋代的鱼税、鱼利钱和渔场》[2]第3章。闫富东先生的《清初广东渔政述评》对清代广东渔业税收问题有所涉及[4]。黄仁宇先生在专门论述明代财政与税收制度的著作中对此有较简单扼要的相关叙述[5],专文详细论述明代的渔业税收政策者则较少见。本文拟对这一问题进行探讨。

渔业税收并非自明代始,我国很早就有渔业课税的征收,唐宋时期迭有变化。元代创设“河泊所”、征收“河泊课”,属于“额外课”之一[1] 。但在全国范围内系统地设置渔业税收机构——河泊所,并配备相应的渔税征收和渔业管理官员——河泊官,制定细密的渔业税收政策,在全国范围内征收渔税则自明代始[6]。

一 征课水域与征收方式

明代河泊所的征课对象覆盖面很广,几乎涉及所有的湖泊池潭、江河港汊,甚至浅水、高塘等可以养鱼的水体。官府对江潭湖泊陂塘等不同水体的鱼课征收规则也有所不同,如江西鄱阳地区的渔课种类按所征水域分别有官湖课、潭钞课、浮办课、浅水课、高塘课五等[7]。

除设置了河泊所、有鱼课之征的湖泊水域及归各州县带管征课的水域外,还有一些鱼利较丰,但未被列入征课对象的湖泊水域,如洞庭湖地区武陵县港南湖“在府东郭半里,旧为居民渔利之所”;鹰湖在“府东北七十里,永受村居民渔樵之利”;沅江县石溪湖在“县南半里,民多渔此,获利甚大”(嘉靖《常德府志》卷2《地理志·山川》)。但那些未被列入征课对象的水域有的属于漏堪现象,或看到那里鱼利颇丰,经官方查勘,最终也进入征课之列。如宣城县“西乡高兴坝河,上至大河口、下至关圣桥”,经明代知县卢维屏于万历三十三年(1605)勘得有袁、王两家住址坐落边河,有东河一带系源头活水,颇得鱼利而未有课税。自此令勒石钉界,西河一带由袁家下罾管业,东河一带由王家下罾管业,办纳鱼课。事报监察御史并奉其批据“详勘断明、妥仰照行,仍立石永示遵守”;且有“勘河界洲地疆界碑记”专记其事。又该县黄池大河,自官渡起至乌溪渡,北属当涂、南属宣城,勘实由沟口戴姓人氏办纳鱼课;勘定王门前西河并滩地,东至西河口、西至陶界犂耙渡,系王钦名下执业,呈有万历四十七年印契”。(光绪《宣城县志》卷7《附鱼课杂税》)

明代的渔课按所征之物可分为本色与折色两类,《明史》卷81《食货志五·商稅》载:“官司有河泊所”,“河泊,取鱼课”,“所收稅课,有本色,有折色”。本色之征一般即为渔民渔获之物的加工产品如干鱼、鱼油翎鳔等,但有时也因官方需要而改征他物。如洪武十四年(1381),“令以野兽皮输鱼课,制裘以给边卒”。[8](卷81,第1975页)又如湖广安乡县河泊所永乐年间以钱钞准课,后因“会修北京库,令更准以铜钱硃漆”;地方官奏言“所课非土产,不便,乞如旧准钞”;事下行在工部覆奏,“但许以本土之物充课”。[9](卷32,第634页)所征本色一般均为本土所产,如白麻可以用来织造渔网及拧成绳索,即为鱼课征收对象。南直隶太平府间产白麻,“自城以达于乡,无家不植。皆以织网制鞋,因妇不攻蚕桑、不绩麻枲而专于此也。他州为索绹之用”。(嘉靖《太平府志》卷5《食货志·间产》)有初期所征非本土所产者后期则予以免除,如明初河泊所俱纳鱼油鳔及翎毛,“洪武二十三年(1390),诏免浙江等处河泊翎毛”,“至是诏翎毛非土产者免征”。[10](卷201,第3015页)

本色、折色之比例因时、因物而异。有的全征本色,有的全征折色,有的本色、折色各半,有的本色三分、折色七分。本色、折色后期大多折征银两。折色有定额,渔民负担前后变化不大;本色之征则因物料价值时有变更而有波动。

折色之征因不同时期货币的通行情况而时征钱钞、时征银两,间或又兼征铜钱,各地区也有不同。因不同货币在不同时期的使用价值各异,故渔民的课税负担也就因所征货币的种类而有轻有重。明初渔课征米,鱼课米为两税中的秋粮项目之一,[8](卷78,第1894页)中后期改征钱钞、银两。明实录载明初洪武十七年(1384)以前各府州县商税、鱼课等止收钞及铜钱,洪武十九年各府州县税课司、局及河泊所收商税钱钞,著为定例。归定“若便于起解者,解本色;路远费重者许变卖金银,金每两价钞六锭,银每两价钞一锭”。洪武二十四年后岁办遂以为例,至宣德年间虽禁止使银而商税、鱼课仍征银。以致“巡拦、网户陪纳甚艰”,浙江温州知府奏请仍援洪武十九年以前事例纳钞。[11](卷80,第1853页)至洪熙元年(1425)终,各处所欠鱼鳔等物,鱼鳔每斤25贯、鱼油10贯、翎毛每百根10贯,其有不尽载者各加时价五倍折钞。[11](卷22,第582页)明实录中关于此事的前后经过有详细记载:“各处税课,先因商贾阻滞,钞法加倍罚纳。今钞法颇通,除正额外倍罚之数以十分为率减其三分……,俟钞法流通再行定拟。湖广广西浙江商税、鱼课办纳银两者自宣德七年为始皆折收钞,每银一两纳钞一百贯。” [11](卷88,第2018页)其时的士人文集中对此也有记载,前事乃江西泰和杨士奇所奏请者[2] 。

云南地区的渔课向征本色鱼课米,正统七年(1442)二月,云南等府地方官奏言滇池等处河泊所鱼利绝少、鱼课课米办纳十分艰难,所司官吏向渔民追征鱼课,致使渔民大多被逼逃窜,乞请如其它各地之例折钞,其鱼课以一半折钞,英宗准其奏。[9](卷89,第1782页;卷130,第2593页)

虽然统治阶级希望纸钞发行能自此畅通无阻,税课征收形式都为纸钞,但这仍然未能挽救纸钞逐步淡出流通渠道的命运。如弘治九年(1496)三月,在巡按监察御史郑惟桓的奏请下,孝宗“命湖广布政司凡湖地课钞、户口盐钞及杂料自弘治七年以前俱折征银”。[12](卷110,第2009页)又如嘉靖四年(1525)正月,浙江巡按御史言杭州等府州县作存留之用的税课司局、河泊所额设商税课程等俱收钱钞固为常规,但“浙中钱钞素不通行,官军领出贸易俱减其价,遂使奸徒射利”。[13](卷47,第1199页)钱钞既“素不通行”,则主要流通货币形式应即为白银。明代后期,白银逐渐成为贸易市场的主要货币形式的趋势已不可阻挡。万历年间,鱼课银各项包括原鱼课钞银、鱼油翎鳔银、折收麻铁铜等银,即原来征收鱼油翎鳔实物、折收麻铁铜等实物的至此全部折征银两,也可证明其时白银已为主要流通货币。

二 渔课种类与渔税名目

明清时期官方朝廷对内陆水域及沿海地区所征的渔税种类有人丁税、鱼课钞、渔盐税、鱼苗税等。渔税是政府财政税收的重要来源之一,如明廷岁入之数包括商税、鱼课、富户、历日等项共144000余两,鱼课列为第二项,这还只是起运京库及边地者,不包括存留府库之数,可见其重要地位。[8]( 卷82,第2006页)又如弘治九年(1496)二月,地方官奏请将九江芜湖抽分银或湖广所属湖池额办课钞并起解南京,以备财用、以纾民困,[12]( 卷109,第1998页)由此也可推知湖广鱼课之重。清乾隆年间岁入之数仅鱼课一项即为140000两有奇,不过其岁入总数达“四千数百余万之大数”,鱼课在赋税总额中的地位大为下降。[14]( 卷125,第3703页)

明清时期太湖地区及通扬地区都有向渔民征收人丁税的记载。太湖地区“罛船向征渔税丁钱”,一艘船准以一亩田之赋,每一户完纳一人丁之税。后至康熙二十年(1681)间,江南巡抚汤公斌以渔船冒风波之险而觅衣食,煞为艰苦,援引古泽梁无禁之意,奏请豁免。(《太湖备考》卷16《杂记》)明末兵燹,官府向人民征收的人丁税极重,估计为支持巨额军费之用。如崇祯年间扬州府泰州河泊所原额渔户人丁共3206丁,每一渔丁每年实纳丁银0.36两,出办丁银共983.5两;闰年又加征3.8两。(崇祯《泰州志》卷3《赋役志》)又如嘉靖年间沿海地区广东钦州渔民每丁月输米二斗八升五合,年该米三石四斗二升,折银1.085两。(嘉靖《钦州志》卷3)

鱼类加工需用大量食盐,而盐税乃明朝廷财政税收的重要来源。因此官方也对渔民所用渔盐征税,明代宁波府即有鱼税票盐,这类鱼税票盐共计6000张,每票收取税银0.4两,一共2400两。[15-16]清代仍沿袭明代征收渔盐税,渔民的渔业成本也因此大为上升,有时甚至入不敷出。如用私盐则成本可大为下降,故多有偷用私盐之举。然其时私盐查禁甚严,因审理某渔户走私剩余渔盐而引出关于渔户盟窖问碌奶致邸?3]

在各鱼苗出产地,官府设有专门的鱼苗税。同治《九江府志》卷7《地理志·古迹》记载,元代至大年间(1308-1311年)即在德安县南三进四十步设有鱼苗仓。明代设有专门机构——鱼苗厂,在嘉靖《九江府志》卷9《职官志·公署》中,鱼苗厂作为公署与各河泊所并列。直至清同治年九江府德化县仍有鱼苗税正课银76两、水脚银1.6两,有闰月年份与无闰月年份岁征额相同。(同治《德化县志》卷15《食货志·田赋》)江南一带有鱼秧船春间以舟由苏常出长江至九江往返贩运[4] ,一般“贩卖满贯船曰全苗,征二料银25两;本地装载船曰半苗、曰划苗,各止征一料银17.5两”。(康熙朝《大清会典》卷34《户部·课程三·关税》)江苏丹徒县高资孩溪江中出鱼苗,渔人结小方囊连缀数十置沿江浅水中捕捞,“取之市者,千里争集”;渔人要交纳相当重的鱼苗税,以致“所费不赀”。

渔民有时还要办纳一些并非渔产的其它物品,如崇祯年间泰州淤溪薄湖河泊所所缴赋税中有采办獐皮1000张、蓝靛4200斤、蒲草3070斤、药材共141斤。(崇祯《泰州志》卷3《赋役志》)

各项课税因时因地而异,有的课税前期存在而后期取消,或者被其它课税所取代;有的课税则一直保留;有的课税某地区有,另一地区则无。各类渔课又细分成多种渔税名目,包括正课银、扛解银、水脚银、耗羡银等。有的细目是随着时间的而逐渐加增的。一般在前期税制之初,税目少、税制简单、税额低;后期则税目多、税制复杂、税额高。前期以正课银为主,扛解、水脚、耗羡等数额较小,占鱼税总数的比重较低;后期则后者亦增至较大比重。总之,官府为增加财政收入而多立名目、增重税额,渔民的课税负担越来越重,死绝逃亡的现象越来越严重。官府又将逃绝户之课分摊至仍存之渔户,这又加速渔民之逃绝而形成一种恶性循环。

鱼课之外,岁贡也是一项大宗需索。各地名贵鲜鱼如鲥鱼、鳗鲡、鲟、鳇、大小黄鱼等及鱼类加工特产如鱼鲊是进贡鱼产品中的主要贡物。三 渔税征解与支配

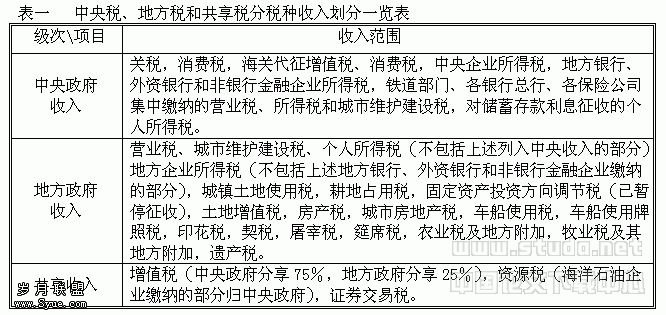

明代各地所征鱼课或岁贡分解户部、工部及礼部。鱼课米、鱼课钞解送户部项下。《明史》卷79《食货志三》载,府州县税课司局、河泊所等应征商税、鱼课等课程,明太祖时令所司解送州縣府司,以至于部,部札之于库,其原有封识不擅发;至永乐时期,始行验勘之制,数额相符,方准起解,解至于部后要进行复验,数同,才准时纳;嘉靖時,又设验试厅,经检验与应解之数相符,则发给进状寄送至库,每月逢九之日,会同科道官巡视库藏,进库验收,如有不能堪合者驳回。课钞、干鱼之征为解送户部项下,以为官吏俸禄等项支用。

其税额支配又分成起运京库与存留布政司、府县库二大部分。大部分地区起运额高于存留额,如湖广全省万历年间鱼课起运各项共正银13683两,存留课钞项则仅共银3950两,后者不及前者的四分之一。(万历《湖广总志》卷21《贡赋志一》)但地方有司除征鱼税正课外,又有杂课之征,且数目不低。如武昌府杂课中有各湖鱼利银,其中梁子湖一湖所征即达200两,其它湖泊亦各征不等。因此说,解送中央的课税一般总有定额,而收归地方的则无定额,有可能后者岁入总数反而超过解送中央者。有的地区起运与存留额各半,少数地区存留额高于起运额。

麻铁油鳔等料为解送工部项下,“河泊所旧制,设官管征麻、铁、鱼油、翎、鳔等料,以为造船之用”。长江中下游地区各省府多承担打造海运船、海风船等任务,打造数量与规模颇为巨大,如永乐四年(1406)冬十月,“命浙江、江西、湖广及直隶徽州安庆、太平、镇江、苏州等府卫造海运船88艘”;[17]( 卷60,第866页)六年十一月,“命江西、浙江、湖广及直隶苏松府造海运船五十八艘”;[17]( 卷85,第1128页)七年冬十月,又“命江西、湖广、浙江及苏州等府卫改造海风船三十五艘”;[17]( 卷97,第1285页)十年九月,“命浙江、湖广、江西及镇江等府卫造海运船百三十艘”;[17]( 卷132,第1623页)十一年九月,“命江西、湖广、浙江及镇江等府卫改造海风船六十一艘”。[17]( 卷143,第1706页)一般均解本色,如遇丁字库收贮之数已多,间或改征折色。嘉靖四十二年(1563),以广东、江西、福建、四川四省地远,全部改征折色,其余司库则仍征本色。万历三年(1575),丁字库黄麻、熟铁、络麻、翎毛收贮数量甚多,又将浙江、江西、湖广并南直隶十四府州题改折色,其余各料则仍解本色。(万历《大明会典》卷200《河泊麻铁等课》)

各地岁贡鲜鱼及加工特产等则为解送礼部项下,鲜鱼如沿江所产鲥鱼、鳗鲡、鲟、鳇及海产之大、小黄鱼和带鱼等,特产如鱼鲊、鱼鲙。

渔税支配可分起运京库、存留府县库、赏赐王府及蠲振救灾等项,有时也用来资学。前已述及,各类渔课又细分成多种渔税名目,包括正课银、扛解银、水脚银、耗羡银等。鱼税正银及扛解等项银的归解去向有所不同,一般正银起解京库,其它则留为地方之用。正银数一般为原定税额,后者则一般为地方加增之税目。如万历《湖广总志》卷21载:“旧议各湖出利颇多,官课有限故重其扛解”;每正银100两外加扛解银12两。同上志载,“如解折色,前扛解银俱解布政司收库,差官类解止给与银二两以为盘费。如解本色,系内府交纳之物,盘费稍重,每百两给银二两六钱。尚每百两余剩扛解银九两四钱,解司作正支销”。在摊征进贡各项税银时,地方有司更是有机可乘,肆意加征。如同上志载,湖广地区万历年间每年进贡通共只该银331两,却每年于武昌、汉阳、常德、黄州、沔阳等府州辖汤孙等湖河泊所额征银1124两,为应征额的三倍有余。从中支银331两给发委官造办贡物后尚余银793两,这项银两派何用途呢?却为“贮布政司库以备修理显陵宫殿,不许别项支用”。

明代前期,各地鱼课多由渔户自行解京或由各河泊所分解。每年解送至京有一定时限,且无论风涛路险,都要保质保量安全运抵,如超过时限或中途遗失损伤者要处罚论罪。 如洪武二十八年(1395),“湖广岳州府华容县河泊所输鱼油赴京,中道覆舟,溺其半。有司欲论输者罪,追物偿官”。后因明太祖以为风涛之险也是出于不测,诏命免罚以示仁恕才未论罪。[10]( 卷238,第3471页)所征鱼课由各渔户自行解京时,因仅少数几人携带税款在途,往往容易遭劫掠。正德十三年(1518)八月,湖广武昌府蒲圻县金口垱河泊所业甲户丁及嘉鱼县致思湖河泊所业甲户丁共九人相伴解课赴京并领取回批。此九人于去京途中行至真阳县马乡店地方,遭歹徒假充兵备道差官捉住,将他们身上所带银两尽行搜出瓜分,而后李玉奇等九人又惨遭杀害弃尸。因八个月后人批俱无下落,县所有司又屡屡拘拿办解人户家属查问。其家人告至省府,湖广布政使吴廷举亲自访察此案明白后,向皇上申奏办理解送之人的冤苦,疏请迄后湖广所属各府州县遇节、年应解送北京钱粮准予解送湖广布政司收贮,再由布政司差官递解京城。武宗批阅其奏疏后,赞其为“上忧国体、下悯民情”之良臣,诏准其奏[5] 。自后湖广各河泊所鱼课便不再由渔户业甲自行解京而由布政司递解,估计其它各省亦仿此而行。

河泊所裁革后,其应征鱼课大多附于本县带征,有时甚至仍由渔户自行解京。如江西九江府湖口县逆沙夹河泊所裁革后,“课附本县带征,即麻铁料银也。万历初,渔户自行解京”,后才改由布政司搭解,而“民颇称便”。(嘉庆《湖口县志》卷5《食货志·盐课》)有的地区在河泊所裁革后,其课则由巡检司代为征收,如上元、江宁两县共征鱼课银50.1两,麻、胶银8.525两,“由秣陵、淳化二巡检司向各鱼坞征收”,其中秣陵巡检司征24.86两,淳化巡检司征34.359两。(同治《上江两县志》卷6《田赋考》)

明代前期,各地湖池鱼利甚丰,地方藩王因贪羡其利而纷纷奏讨,以使归己,当朝皇帝往往便准奏将大量鱼课赏赐王府。如洪武五年(1372)明太祖以江西湖池鱼课岁米赐秦王九千二百石,晋王、今上(即永乐帝)各三千石。[10]( 卷73,第1341页)同年七月又以安庆、武昌二府湖池鱼课岁米赐吴、楚、靖江三王各三千八百石。[10]( 卷75,第1386页)洪武六年十一月又诏赐亲王“湖池鱼课米三千石”。[10]( 卷86,第1531页)正统十年(1445)五月,英宗将湖广赤东湖河泊所赐与荆王府,其岁办解京鱼油等课皆蠲除。[9]( 卷129,第2575页)景泰四年(1453)五月,又命户部以湖广江陵县河泊所课钞给辽王府供用。[9]( 卷129,第2575页)天顺六年(1462)六月,从淮王之奏赐以江西饶州府柴棚局河泊所岁课钞二年。[9](卷341,第6923页)

每有王府奏请湖课赏赐并罢河泊官自管,户部讨论均认为不宜从,说明赏赐过多,王府滥征课税的情形已颇为严重,朝廷及地方的财政收入均受到影响,因宗室繁衍而往往入不敷出。史料中多有官员奏言建议将赏赐王府或被王府侵占之课收归中央或地方财政以备支出的记载。据《明实录》纵观有明一代的税课赏赐史,从明太祖开此先例,自永乐、正统、成化、弘治、正德直至嘉靖各朝均有,几乎贯穿明王朝的始终。其中又以英宗、孝宗、世宗三朝赏赐为多,孝宗朝尤频。各王府的奏讨对象则几乎全部集中在湖广一带的湖池河泊,这也说明内陆水域以两湖平原之鱼利最为丰厚。隆庆、万历以后之所以少见王府奏讨之例,主要是因为明代后期湖广地区的河湖水系已迅速淤浅淤废,湖池鱼利较前期已大为下降。另一方面,朝廷及地方的财政也日益支绌、捉襟见肘以致心有余而力不足了。

明初所籍定的渔户在河湖淤浅、鱼利下降、鱼课难完的情形下逃绝流亡,有司为维持鱼课原额将逃绝户之课摊征于仍存之渔户,以致渔户之课税日益沉重。官府维持鱼课原额的愿望难以实现,规定之渔课常常拖欠未完或不足其数。每值新帝登基之后或朝廷有重大喜庆之事便诏令蠲除民人拖欠已久的赋税或降低其赋税额以示仁恕圣政。

在灾荒年分,淡水捕捞所得鱼虾等水产往往成为灾民渡过饥荒的主要食物。朝廷往往也以蠲除应征鱼课,听灾民捕渔自救做为一项重要的救灾措施。这在我国时期各朝都屡有所见。明代时期,河湖渔利仍然是灾荒之年行蠲振救济的一项措施。值洪水之年,如非毁灭性洪灾,洪水退后,渔民仍可进行捕捞生产,不象垦植业受洪涝水渍即成灾。因此,一般来说,鱼课不在蠲免之例。但如其洪水之大影响到渔业生产的话,朝廷亦蠲免其鱼课。如洪武十九年(1386),“扬州府兴化县水,诏免今年鱼课”。[10](卷177,第2685页)

内陆水域鱼利丰厚之区,地方有司有的将湖池鱼利用于资学。如明代安庆府望江县岁征鱼课中即有“儒学诸生灯油银”一项。望江县因没有学田而又为水乡泽国,故征收一笔不申科的鱼课,以“额派灯油”的名义助学,且有司官吏将此作为不成文的典章,成为延续了百来年的规矩。但到了万历年间开始出现了弊端,由于是没有申科的子池,其从业甲户便既不向官府交纳赋税,又不助学而白享其利。(万历《望江县志》卷4《食货类·征课》)

四 税制变迁与实际效果

明清时期,官方朝廷总力求鱼课总数保持原额而不减少。景泰六年(1455)二月,巡按湖广监察御史叶峦奏言,年岁既久,河泊所“舡有损坏、业户有死亡者”,而其“课米尚在”。[9](卷250,第5415页)朝廷一般以鱼课初设时有司官吏所点为定额,如弘治《兴化府志》卷11载,“鱼课初立时,京都差有职役人员前来闸办,遂据所及以为定额”。又如嘉靖《惠安县志》卷7载,国初“始立河泊所,以榷沿海渔利”;“洪武中,遣校尉点视,遂以所点为额”。广州府香山县洪武中立河泊所,朝廷“遣校尉点视,遂以所点为额”。(嘉靖《香山县志》卷2)前已述及,明清以来,渔民人户总的趋势是不断减少。因此,所定各地鱼课原额往往不能保持,而朝廷则令仍存之渔户补足逃绝户之鱼课以维持原额。河泊所每年所征之课如不及上年之数,朝廷要按所亏欠比例杖责其河泊官并追征欠课(详本章第三节)。江西九江府湖口县逆沙夹河泊所洪武间有额户一百八十四家,后仅存五十余家,消耗几达三分之二,渔民岁苦于补绝。(嘉庆《湖口县志》卷5《食货志·盐课》)直隶池州府府属各县之河泊所原额鱼户2103户,至正统五年(1440)十二月知府叶恩奏言死亡者已达1396户,而“其课令见在户赔纳”。[9](卷74,第1446页)清代后期亦有宣城县将渔民逃绝等户历年所缺之渔课银派及原有鱼课各图以不失旧额的记载。(光绪《宣城县志》卷7《附鱼课杂税》)沿海地区亦是如此,如广东钦州原额蛋民99丁,每丁月输米二斗八升五合,年该米三石四斗二升,折银1.085两。共岁征米340石,每米一石折银0.315两,共银107两,闰月加征米30石。以后丁有增减而课额如旧,实在人丁81丁,每丁办银增至1.16两。以致使“蛋民贫,难追征。成化间始告分课米30石于滨海之捕蟳蟹者,蛋户始稍轻省”。(嘉靖《钦州志》卷3)

官方朝廷从政府财政收入的角度出发希望鱼课能保持旧额或有所增长。然而,由于湖泊的淤塞演变,产鱼水域有坍淤消涨之变化。鱼利渐少,鱼课难征,渔户死绝逃亡的现象严重。明初所定渔课原额常出现抛荒无征的现象,力求保持原额的愿望往往难以实现。朝廷即屡屡颁布豁免拖欠已久、难以征完的鱼课,如洪熙元年(1425)冬十月,福州府连江县奏该县河泊所应征鱼课中一百零五户皆绝,其课米205石4斗均无征,乞除免,诏准。[11](卷10,第293页)宣德元年(1426)冬十月,赦“至洪熙元年终,各处所欠鱼油、鱼鳔等物”;[11](卷22,第582页)宣德十年春正月,诏“其有河泊坍塌淤塞等项及人户消耗亏欠课程者从实查勘,即与分豁”;[9](卷1,第12页)“各处鱼课有湖池堙塞坍塌、无从採捕、累民包纳者,所在官司申按察司及巡按御史踏勘分豁”。(万历《大明会典》卷36《鱼课》)正统五年(1440)春正月,因办课人户死亡消耗豁免四川建昌卫河泊所课额米418石有奇。[9](卷63,第1197页)在地方官的申奏下,正统七年明朝廷诏准“各处鱼胶不及百斤、课钞不及百贯、米不及十石者听于本处上司或附近河泊所类解。今湖广所属府县河泊所岁办课钞不及三千贯、油鳔黄白麻不及三千斤、翎毛不及十万根者俱裁革。该办课程归并附近河泊所管办,无河泊所处令府州县带办”。(万历《大明会典》卷36《鱼课》)正统八年三月,免除湖广荆州府所属河泊所逃亡业户岁课米16104石有奇,钞43082贯462文,鱼油麻28996斤,鱼鳔191斤有奇,翎毛185165根;[9](卷102,第2072页)正统九年春正月,湖广宜城县奏该县柳林等套河泊所所领潭套水域有的湮塞有的冲决,然而课征仍旧,民实贫困,请求罢免其征课、裁革其官吏,英宗诏准;[9](卷112,第2253页)等等,不一而足。

明后期商品已远较前期发达,货币使用及流通量都大大增加。渔民以舟为家,易迁徙逃亡,其渔课便成无征,政府税收即因此大量减少。为了杜绝或减少这一现象的发生以做到渔课不失旧额,河泊所的征课对象有一个从籍定渔户——画潭定界、从税人——税湖的演变过程:“莫若以业求人、画潭定界,庶渔油料钞不失其额课云”。(万历《南昌府志》卷9《典制类·渔课》)这一变化有利于渔课的征收。因为,渔户可以迁移他处,可以投寄豪强大户,即所谓“逃绝影射”;而陂湖池潭等则是固定之地,将课税额按水面面积分摊到该地周围所居之民户头上而取消固定的渔户,则渔课不易逃避而易于完缴。由此可以看出,明代后期南昌府河泊所的渔税征收制度已暗含着摊丁入亩的实质。

在官府的政令与实际执行措施之间,往往并不吻合,渔政管理上存在诸多弊端。如正统七年上述河泊所的存废标准虽已明确颁布,但在实际执行的过程中,又是另外一回事。如有的河泊所管辖的湖池陂塘岁久湮塞淤废,但未能及时奏革或奏而未革,机构仍存、渔课额仍旧。上述屡屡颁布豁除鱼课的诏令也正好说明这种情况不在少数。其间之河泊官常有欺上瞒下、侵压渔户之举,这种情况在洪武时期即有出现,如洪武十五年(1382)春正月已酉,“刑部奏湖广江西河泊官侵盗鱼课”。[19](卷141,第2227页)地方官吏或者钻制度之漏洞,沿海一带外海海域原无税粮,“向有豪强地棍,认纳鱼课,霸占海面,号为海主、港主”[6] 。或有“指以钞法为由妄自增添”,致使朝廷不得不颁布“天下一应课程及门摊等项俱照洪武年间旧额征收”,诏令“违者罪之”。[9](卷1,第12页)然虽有法禁,其后类似情况仍时有发生。如清光绪年间宣城县应征鱼课因“旧册散失,以致科征逾额,大为民害”。后来其知县因里民纷纷陈控,悉力清查,得前朝旧册一本,逐一合算内开载之鱼课数目,适与起解数目相符,即照数派征。其间虽有逃绝等户,却仍将历年所缺之银派及原有鱼课各图。并将应纳银数刊刻印单分别载明,每图给散一张,使其各执遵照,以使“奸民不得籍口推延,刁里不得中饱,蠹吏不得任意增减”。(光绪《宣城县志》卷7《附鱼课杂税》)这一事迹也就成为该知县的一项德政。

官吏腐败是渔政管理上存在的一大毒瘤,也是害及渔民的最直接因素。如有的河泊官利用职权,在那些本非河泊所征课的水域向渔户或民户额外勒取钱钞,不从则没收他们的打鱼工具:“洪武初,诏所在湖池、河泊地里所在,从古至今办集课程、一定不易之所。迩年以来,奸邪小人受任,将从古以来不系办课所在小沟、小港、山涧去处,下流虽通办课去处,其小沟小港山涧及灌溉塘池民间自养鱼鲜池泽皆已照地起科,并不系办课去处,小人生事、贪心无厌、搜求扰民,将农民小沟小港山涧、灌溉池塘、养鱼池泽取鱼罾网罩笼之类一概搜拏”;他们甚至拦截水面,向经过的民舟索取水面钱,以致朝廷不得不下令禁止并告以惩罚,“令所在湖池,民舟经涉,其河泊之官敢有妄取水面钱者,罪不赦”。(万历《大明会典》卷36《鱼课》)这样势必造成渔户怨声载道、逃绝流亡,如天顺元年朝廷所下诏书中即有令有司查勘“河泊所业户逃亡事故”的记载。(万历《大明会典》卷36《鱼课》)前文述及明代中叶曾对江西渔户实行十分严格的牌甲编审,但渔户逃徙流亡的现象仍十分严重,南昌府五河泊所所辖渔户至万历年间虽“册籍如故,而岁久便逃绝影射,莫可胜言”。另有诗文云:“也知(渔翁)非是逃名者,不着羊裘着布衣”[7] ,由此也可推知渔民逃亡的现象多有存在。

综上所述,明代的征课水域几乎涉及所有的湖泊池潭、江河港汊,甚至浅水高塘等水体。其课分为官湖课、潭钞课、浮办课、浅水课、高塘课等种类。明代前期的渔课按所征之物可分为本色与折色两大类,本色之征一般即为渔民渔获之物或加工产品如干鱼、鱼油翎鳔等,折色之征大多为造船所用物料如黄白麻、铜铁、线胶等。本色、折色之比例因时、因物而异,有的全征本色,有的全征折色,有的本、折各半,有的本三折七。明代后期,原征本色、折色者大都折征银两,不过折算多仍按原本折之比例。折色价有定额,渔民负担前后变化不大,本色之征则因物料价值时有变更而有较大波动。但折色之征因不同时期货币的通行情况有异而时征钱钞、时征银两,间或又兼征铜钱,各地区也有不同。因不同货币在不同时期的使用价值各异,故渔民的课税负担也就因所征货币的种类而有轻有重。明代官方朝廷对内陆水域及沿海地区渔户征收的渔业课税名目繁多,有人丁税、鱼课钞、渔船税、渔盐税、鱼苗税等,渔税是政府财政税收的重要来源之一。各项课税因时因地而异,有的税目前期存而后期取消,或者被其它税目所取代;有的税目则一直存在;有的税目某些地区有,其它地区则无。总的来说,鱼课钞及渔盐税自始至终都存在,人丁税和渔船税则有时同时存在,有时前者有而后者无或者刚好相反。各类渔课又细分成多种名目,包括正课银、扛解银、水脚银、耗羡银等。有的细目是随着时间的而逐渐增加的。一般在前期税制之初,税目少、税制简单、税额较低;后期则税目多、税制复杂、税额升高。鱼课之外,岁贡也是一项大宗需索。各地名贵鲜鱼如鲥鱼、鳗鲡、鲟鳇鱼、大小黄鱼等以及名优加工特产如鱼鲊等是岁贡鱼产品中的主要贡物。朝廷一般以鱼课初设时有司官吏所签点之额设为定额,有明一代,官方朝廷总力求鱼课总数能保持原额而不减少。河泊所每年所征之课如不及上年之数,朝廷要按所亏欠比例杖责其河泊官并追征欠课。然而,由于湖泊的淤塞演变,产鱼水域有坍淤消涨之变化。鱼利渐少,鱼课难征,渔户死亡逃绝的现象日益严重,力求鱼课保持原额的愿望往往难以实现。朝廷即屡屡颁布豁免拖欠已久、难以征收的渔课。但在官府的政令与实际执行措施之间,往往又并不吻合,渔政管理上存在诸多弊端。

[]

[1]丛子明,李挺.渔业史[M].北京:中国技术出版社,1993.

[2]中村治兵卫.中国渔业史研究[M].刀水书房,1995.

[3]欧阳宗书.海上人家——海洋渔业与渔民社会[M].南昌:江西高校出版社,1998.

[4]闫富东.清初广东渔政述评[J].中国农史,1998,(1).

[5]黄仁宇.十六世纪明代中国之财政与税收。北京:三联书店,2001.

[6]尹玲玲.明代的渔政制度及其变迁——以机构设置沿革为例[J].上海师范大学学报,2003,(1).

[7]尹玲玲.明代江西鄱阳地区的渔业经济[J].中国社会经济史研究,2000,(2).

[8]明史[Z] (请著者注明版本)

[9]明英宗实录[Z] (请著者注明版本)

[10]明太祖实录[Z] (请著者注明版本)

[11]明宣宗实录[Z] (请著者注明版本)

[12]明孝宗实录[Z](请著者注明版本)

[13]明世宗实录[Z](请著者注明版本)

[14]清史稿[Z](请著者注明版本)

[15]刘淼.明代的票盐行销[J].盐业史研究,1995(1).

[16]刘淼.明代盐业经济研究[M]. 汕头:汕头大学出版社,1996.

[17]明太宗实录[Z](请著者注明版本)

[作者简介]尹玲玲()

注释

[1] 《元史》卷九十四《食货二·额外课》。

[2] 王直《抑庵文集》卷11《泰和杨士奇传》。四库1241-248

[3] (清)张甄陶《论渔户私盐狀》,《清经世文编》卷50《户政二十五·盐课下》。

[4] 同治《湖州府志》卷33《舆地略·物产下》、民国《吴县志》卷51物产二。

[5] (明)吴廷举《申理解人冤苦疏》,乾隆《重修嘉鱼县志》卷5《艺文志》。

[6] 《雍正硃批谕旨》,两广总督孔毓珣,雍正二年六月二十四日奏。

[7] (明)富宁《南市渔歌》,嘉靖《湖广图经志书》卷2。

下一篇:清代前期税则制度的变迁