集资诈骗罪的经济分析

【摘要】

在学的理性人的基本假设的基础上,从经济成本收益的角度出发,综合运用最大化假设、理性、成本、收益、偏好等经济学的概念、判断和方法对集资诈骗罪的犯罪成本与犯罪收益进行了剖析;然后在进一步分析集资诈骗罪的犯罪效益的基础上,研究集资诈骗罪犯的实施犯罪的决策经济模型,以在实践上能够有的放矢的遏制集资诈骗罪的发生。

【关键词】集资诈骗罪;成本;收益;犯罪决策经济模型

一、引言

贝克尔曾说过:“人类所有理性活动的目的都是对效率的追求,因此经济分析必然适用于凡是有理性参与的人类活动(包括犯罪这项犯罪人自认为是最有效地利用资源的行为)。”[1]此断言虽然有些过于绝对,但并非毫无道理,人们所奋斗所争取的一切都同他们的经济利益有关。因此对于犯罪现象除了可以用社会学、人类学、犯罪学、刑法学的角度来进行研究,也可以用经济分析学的方法进行分析。这也有事实的证明:在国外,从早期边沁、密尔等为代表的功利主义学派,到美国芝加哥大学的诺贝尔学奖获得者贝克尔,再到当代的理查德·波斯纳为代表的法律经济学派,他们都曾用经济学的分析工具来系统地、规范地对犯罪和刑罚作过分析。随着波斯纳的《法律的经济分析》、考特和尤伦的《法和经济学》、拜尔等的《法律的博弈分析》等著作在的相继翻译出版。近年在中国也掀起了自觉运用经济分析方法这一工具,从经济收益的角度出发,综合运用最大化假设、理性、成本、收益、偏好等经济学的概念、判断和方法对犯罪和刑罚进行研究、解释、说明,然后提出应对措施。经济分析(Economic Analysis)方法为研究当前社会主义市场经济体制下的犯罪现象提供了新的逻辑起点和研究手段。本文将在这些研究成果的基础上,也尝试利用犯罪的理性选择理论、成本——收益理论对集资诈骗犯罪决策的经济模型以及对集资诈骗罪最佳制裁的设计进行研究,以抛砖引玉。

二、集资诈骗罪的经济学分析

(一)法律经济学的基本假设:理性人

人的行为选择过程就是一个利弊权衡的过程,隐含着一种经济学上的“成本——收益”比较的理性分析在内。如在市场行为中,消费者被假定追求的是效用最大化,厂商被假定追求的是利润最大化(或成本最小化);在生活中,政治家被假定追求的是使票数达到最大化,政府官员被假定追求的是使税收最大化等等。这些行为其实质都是人的利弊权衡过程,都经过人的理性分析,行为人实施集资诈骗罪也不例外。作为理性的犯罪人其在实施犯罪行为时也会存在一个利弊权衡的过程,即理性人。那么什么是理性人呢?经济学中的理性人,是假定人是一种理性的动物,是会、有创造性、能寻求自身利益最大化的人。即理性人是能够认识自己的行为及其后果,并能够通过成本——收益或趋利避害原则来对其所面临的一切机会和目标及实现目标的手段进行优化选择的人。犯罪的成本与收益理论的前提基础是经济学中“理性人”假设,即认为犯罪人与普通人一样都是“经济人”,是追求个人效用最大化的理性主体。犯罪人之所以会选择犯罪是因为犯罪人作为理性的经济人,在犯罪时既会考虑其犯罪收益,又要考虑其犯罪成本,只有当其预期犯罪收益高于犯罪成本时,罪犯才会实施犯罪。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。资金是建立和经济、社会的关键条件。我国是一个发展中国家,资金相对比较紧张,但民间尚有大量的资金没有得到有效的开发利用。随着改革开放的不断深化和市场经济的迅速发展,社会各界都急需大量的资金用于建设和发展生产,国家又一时难已融资到位,满足社会各方要求。于是一些单位和个人为解决资金问题,不顾国家禁令,实施集资诈骗犯罪行为。集资诈骗罪的犯罪主体在主观方面是以牟取非法利益为目的,其在犯罪行为的发生过程中,是通过行为人预先的利弊权衡与理性计算后付诸实施的,而不是凭一时冲动发生的激情犯罪。即当其在面临多种行为选择时,在选择是否实施犯罪行为时犯罪主体会思考、算,对各种行为的成本与收益作理性的比较和分析,并且按照对自身资源的最优化的原则行事。只有当集资诈骗行为人认为预期犯罪收益大于犯罪成本,能够产生犯罪效益时,才会考虑实施犯罪行为。因此集资诈骗犯罪实际上是一种“经济活动”,犯罪分子有自己的“成本”与“收益”,其本质是理性人。这样,集资诈骗犯罪的理性人与经济学上的理性人是不谋而合,具有用经济分析方法分析其的适用基础,自然对其集资诈骗犯罪行为也可以借用经济学的成本、收益以及效益理论对其进行分析。

(二 )集资诈骗罪的成本和收益

人们进行所有的“产业”生产如果要想获得收益或效益都要付出一定的生产成本,集资诈骗的犯罪人也不例外,其在实施犯罪也要付出一定的犯罪成本。那么究竟集资诈骗犯罪成本、收益和效益包括什么呢?集资诈骗犯罪是一种职业选择,一个人参与集资诈骗犯罪的原因是集资诈骗犯罪能为行为人提供比其他可选择的合法职业更大量的效益。但进行集资诈骗犯罪是需要成本的投入的。集资诈骗罪的犯罪成本是指犯罪人因实施犯罪或将要实施犯罪所付出的代价,它包括物质性的、非物质性的及预期惩罚性的三方面成本。所谓物质性成本是指犯罪活动使社会或自己付出的能用货币方式计算的成本代价,主要包括犯罪个体为实施集资诈骗犯罪所投入的人力、物力、财力等。因这部分成本是可以用货币单位来计量的,因此叫物质性成本。所谓非物质性成本是指一般难以用货币单位来计算的集资诈骗犯罪人进行犯罪活动时所付出的成本代价,主要包括犯罪人所投入的智力、心理感受、时间机会成本等。因心理感受作为一种内在情绪体验,借助的是行为人的内心的力量,它表现在恐惧感受和良心谴责两方面,所以带有一定的内部惩罚的性质。[2]犯罪时间机会成本(Time Opportunity Cost)是指集资诈骗罪犯在犯罪时间内通过合法手段可谋取的利益的机会。[3]它表达的是,为了任何目的的资源使用都将产生放弃可能是最有价值的另一种选择的成本。因为行为人将时间和资源用于实施集资诈骗犯罪,那么,他必须放弃在这段时间内从事其它合法活动的机会和从事合法活动的收益,这就是一种时间机会成本,如果这种成本成为事实,他就完全丧失在这段相应时间内谋利的机会。所谓预期惩罚成本是指集资诈骗罪犯一旦因犯罪罪行暴露后被司法机关依法受到惩罚而遭受的损失。惩罚性成本的大小取决于四个因素:一是刑罚的严厉性;二是刑罚的确定性即刑罚的概率;三是刑罚的及时性;四是社会对其的惩罚,比如精神上的压力和社会评价的降低等等。集资诈骗犯罪其犯罪惩罚性成本可用公式表示为:惩罚性成本=惩罚的严厉性×刑罚惩罚的概率×刑罚惩罚的及时性+社会惩罚

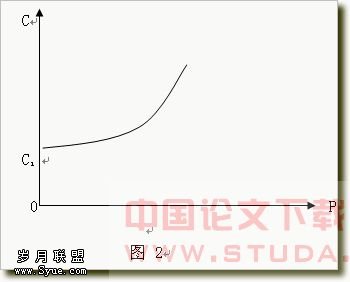

据此,集资诈骗犯罪其犯罪成本也可用图的方式表示为:

在集资诈骗罪的犯罪成本的各项构成要素中,犯罪的物质性成本,犯罪分子自己一般可能控制其构成和水平,也就是犯罪分子本人可能支配这些成本,使其最大限度地符合自己的主观愿意和最有效地为自己实施犯罪服务,外界包括司法机关无以控制至少是难以控制。集资诈骗罪的非物质成本的主观心理感受和智力,由于它们对每一个集资诈骗犯罪者都是不同的,它是一个变量,具有个性而不具有共性,通常我们也是难以比较的。对于集资诈骗罪的机会成本与其犯罪的高收益相比,其机会成本通常可以忽略不计。另外,在一定时期,一定国家的法制制度和社会环境是相对稳定的,在此它在一定时期内刑罚的严厉性和社会惩罚也是相对稳定的。因而对上述的成本我们不予更多讨论。但对于惩罚性成本中的刑罚的确定性即概率以及刑罚的及时性,因犯罪分子在犯罪前无法确定其成本构成和水平,犯罪后犯罪分子本人又不可能对这种成本的投入具有选择权和确定权,这就成为能够改变犯罪成本与预期犯罪效益比值的关键所在,亦是我们以经济分析方法讨论遏制集资诈骗罪犯罪问题的关键所在。由于并非所有的集资诈骗犯罪都能被及时破获,即集资诈骗犯罪有败露或不败露、被捕定罪或不被捕定罪两种可能性。同时在公诉程序中案件侦破了也并不意味着违法者就一定被定罪和受到刑法的制裁而实现惩罚成本,所以集资诈骗犯罪的惩罚成本实则是一种预期成本,一种或然性成本。为了行文上表述的方便,我们用P(0≤P≤1)表示刑罚的确定性,而刑罚的确定性P(0≤P≤1)则总是在0和1之间变动的。那么会发现P实际上是两个概率的积,即破案率P1和侦破案件的定罪率P2的乘积,也可用公式表示为:

P=P1×P2

当p=0时,表示犯罪能逃脱司法部门的抓获;

当p=1时,表示罪犯一定会被司法机关抓获归案。

也就是说,破案定罪可能性P越高,越接近于1,则刑罚惩罚就越具有必定性,惩罚成本是与破案率和定罪率成正相关的。破案定罪概率与刑罚惩罚成本的关系,我们也可以近似地用图1来表示:

横轴P表示破案定罪的概率,纵轴C表示犯罪的惩罚确定性或犯罪的惩罚成本。从图也可以看出随着破案定罪概率P的增加,犯罪的惩罚成本也提高,暗含集资诈骗罪的惩罚性成本的大小与惩罚概率成正相关。即惩罚概率大,惩罚性成本也就相应大,反之,则小。因此如果对集资诈骗犯罪破案定罪可能性越高,犯罪成本就越高,这样,犯罪分子的收益就越低,犯罪效益也就低,那么就自然减少了作为理性人的集资诈骗犯罪的发生。因此如果我们要减少集资诈骗犯罪的发生,能够通过提高惩罚的确定性,以减少其犯罪效益来控制犯罪的发生。

犯罪收益是指犯罪人通过从事犯罪活动中能够获得的有形或无形的利益。其中包括物质的和非物质的利益,如金钱、地位、感受等犯罪收益。但在集资诈骗犯罪中的犯罪成本主要是指的一种能用货币衡量的物质上的收益。它主要包括以下两方面:

一是个人收益。我们用I1表示犯罪者的个人收益。对于集资诈骗犯罪者本人,其个人收益就是犯罪所得的收益,主要是财产利益,用m表示。P1表示破案定罪可能性,1-P1则表示犯罪分子的成功率,则有:

I1=m(1-P1) (1)

二是社会收益。社会收益用I2表示,由以下几项组成:(1)惩治犯罪人所获得的秩序和正义,用J表示,但是难以量化;(2)执行财产刑的所得用M表示;(3)执行自由刑,指罪犯在狱中从事生产劳动所创造的产值,用R表示。则犯罪的社会收益可表示为下述的模式:

I2=P1×(M+R+J) (2)

集资诈骗罪的犯罪收益用I表示,则:

I=I1+I2 (3)

通过把(1)和(2)代入(3),得

I= m(1-P1)+ P1×(M+R+J)

集资诈骗犯罪的犯罪效益是指行为人通过实施集资诈骗犯罪行为并顺利完成而实际产生的对行为人有益的净非法利益,它主要体现为财产性利差或称经济利益。[4]它不仅强调犯罪行为的实际收益,更强调犯罪投入与实际的收益之间的比率,把实际投入量作为衡量犯罪效益的重要因素。假设集资诈骗犯罪成本用C表示,犯罪效益用Q表示,犯罪收益用I表示,那么集资诈骗犯罪效益则可以用公式表示为:

Q=I/C

通过公式我们可以看出集资诈骗犯罪效益与其犯罪收益成正相关,与其犯罪成本成反相关。即集资诈骗犯罪的犯罪效益随着犯罪收益的提高而增加,随着犯罪成本的提高而减少。作为理性人的集资诈骗犯必然对其成本、收益进行考虑、分析和计算,他要想获得其犯罪效益必须使其犯罪收益大于犯罪成本,这样他实施的犯罪行为才是合算的,也只有这样集资诈骗行为才是有犯罪效益的。一般集资诈骗者提高集资诈骗罪的效益通常有以下途径:一是在其犯罪收益不变的情况下,降低其犯罪成本;二是在其犯罪成本不变的情况下,增加其犯罪收益;三是在其犯罪收益和其犯罪成本呈相同方向变化的情况下,犯罪收益增加的幅度大于犯罪成本增加的幅度,或其犯罪收益下降的幅度小于其犯罪成本下降的幅度;四是在其犯罪收益和其犯罪成本呈反方向变化的情况下,其犯罪收益提高而其犯罪成本下降。[5]因此,我们要预防或减少集资诈骗罪的发生必须通过减少其犯罪的效益的方法来进行。但理性的集资诈骗者总是通过综合的方式,利用各种方法增加其犯罪收益减少其犯罪成本,从而提高其犯罪效益。因此,我们也要综合运用各种手段降低其犯罪收益,正所谓“魔高一尺,道高一丈”。

三 、集资诈骗罪犯的决策的模型

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。我们知道集资诈骗罪的犯罪主体是以非法占有为目的的经济理性人,其在实施犯罪行为时,都会经过理性的思考和分析,总是会把自己的犯罪成本降低到最低而把犯罪收益尽量提高,以使自己的犯罪效益最大化。下面我们将在上述对集资诈骗罪的犯罪成本、犯罪收益以及犯罪效益的分析的基础上通过图的方式分析集资诈骗犯罪主体是怎样进行其犯罪决策的,以利我们在控制和预防集资诈骗犯罪时能够有的放矢,在实践中能够有针对性的制定刑事制裁措施,以减少集资诈骗罪的发生。

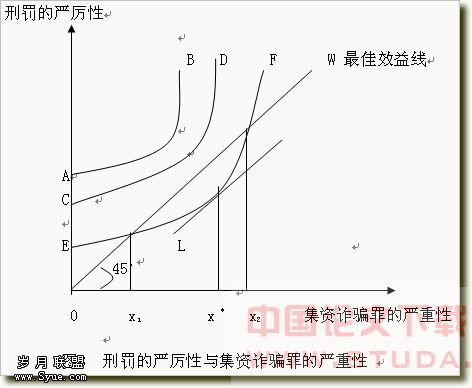

横轴表示集资诈骗罪的严重性

纵轴表示刑罚的严厉性

AB代表实际惩罚线,表示集资诈骗罪的确定刑罚

CD代表预期惩罚线①

OW代表补偿线或最佳效益线

EF代表预期惩罚线②

集资诈骗罪的罪犯可能会逃脱侦捕或拘押,或者虽被拘押但未定罪。因此所受到的惩罚成本是不确定的。作为一个理性的而又经济的集资诈骗罪犯决策者在考虑进行集资诈骗犯罪行为时,他必定会考虑刑罚惩罚的不确定性和及时性分析其犯罪的成本、收益和效益以决定其是否实施犯罪行为。即理性的集资诈骗犯将犯罪的收益减去惩罚乘以其概率和及时性来计算犯罪的预期效益价值。在不确定假设下,只要集资诈骗的收益超过预期的惩罚,一个理性的集资诈骗犯将进行集资诈骗犯罪行为。上图的CD线是指罪犯在犯罪之前所要实施集资诈骗犯罪可能受到的刑罚惩罚的估计值,由于集资诈骗罪犯对其所犯罪行处以什么刑罚通常是不确定的,具有或然性的,存在着可能逃避刑事制裁的可能,因此,罪犯的预期刑罚成本曲线必然位于实际惩罚曲线之下。OW线是指罪犯所预期可获得的效益最大值。我们知道集资诈骗罪犯的预期犯罪效益越高,通常其预期刑罚成本也会越高,即犯罪越严重,罪犯被逮捕、惩罚的可能越大,而且其法定刑也越高,因此,犯罪效益是罪行的严重性的函数。所以其犯罪的最佳补偿线或最佳犯罪效益曲线就是45度线,也叫完美吐赃线。

为了更直观的分析集资诈骗罪犯的经济决策,下面我们结合图3来分析:

当预期的惩罚CD线超过图3中的OW效益线时,预期刑罚惩罚成本高于其犯罪效益,行为人预期实施集资诈骗犯罪会使其境况变得更糟。集资诈骗罪的犯罪主体是理性的犯罪人,又是经济人,是追求效益极大值的主体,因此,当他判断其预期刑罚惩罚成本高于其预期犯罪效益时,实施集资诈骗犯罪反而得不偿失,即其实施犯罪将会无利可图。因而集资诈骗罪犯极可能放弃集资诈骗犯罪行为。但如果当预期惩罚CD线下移到OW效益线下方,即变成EF惩罚线位于其最佳效益OW线之下时,情况则不同。因为图3的EF惩罚线与OW补偿线相交所形成的弧形区间是集资诈骗犯罪严重性的起点为x1 和上限为x2的区间。在这一区间中,集资诈骗罪犯实施犯罪所获得的犯罪效益大于所付出的预期刑罚成本,在这种情况下,犯罪是有利可图的,这样作为理性人的集资诈骗罪犯最有可能作出犯罪的决策而实施集资诈骗行为。当然在这种情况下,并不是意味着罪犯实施任何严重程度的集资诈骗犯罪都可能获得犯罪的净收益,其所实施的犯罪的严重程度必须控制在超过一定的最低限度但又低于一定的最高上限之间,才能产生犯罪净收益。那么为什么在这x1和x2之间实施集资诈骗犯罪是有利可图的,并且在x1之下或x2之上情况又是怎样呢?并且其获利最大的罪行的严重程度是多少呢?

从图中我们可以精确地看出集资诈骗罪的罪犯可能实施的犯罪的严重性不可能低于图中起点x1和超过其上限x2。因为作为一个理性的而又经济的集资诈骗犯罪主体,虽然预期惩罚成本随着犯罪的严重性的程度的降低而降低,但是,罪犯的预期犯罪效益也随之减少,此外,由于国家为了获得应有的刑罚惩罚效益,其刑罚量的投入水平也一定保持某一最低水平,而不管罪犯的犯罪效益是否极小或者等于零,而且惩罚的概率也并不是随着犯罪的严重性的降低就必然地降低,所以即使集资诈骗罪的危害程度较低的时候,其预期的刑罚惩罚成本仍然维持在相当水平上,并且高于罪犯的犯罪效益,在这种情况下实施集资诈骗罪是无利可图的,因此理性的犯罪人是不会实施犯罪的。而上限x2 也不是毫无限制的,存在着最高的犯罪效益上限。因为随着集资诈骗犯罪严重性的增加,必然导致国家刑罚严厉性的加重和惩罚概率的提高和惩罚及时的发生,这样集资诈骗犯罪严重程度的增加就必然会导致预期惩罚成本的增加,在一定情况下一定会出现预期惩罚成本高于预期犯罪效益的情形,从而使预期刑罚惩罚成本的总体水平大幅度提高,即形成上限x2,从而使集资诈骗犯罪的净效益出现负数。[6]那么实施集资诈骗犯罪将是无利可图的事情。在这种情况下,理性的集资诈骗决策者将不会进行集资诈骗行为。因此作为理性的集资诈骗犯罪者,为了获得更多的犯罪效益,必然将其犯罪行为控制在其所导致预期刑罚惩罚成本的增加所形成的新的预期刑罚惩罚成本的总水平低于预期犯罪效益增加所形成的新的预期犯罪效益的总水平之内,即图中的x1和x2之间。

再从图中我们看到直线L是与犯罪效益曲线相平行而又与预期惩罚成本线EF相切的直线,因此其切点所对应的罪行的严重性等于x * 时,这一纵向距离达到了最大值。因为犯罪的预期利润等于完美效益线和惩罚线之间差异,只是由完美效益线和惩罚曲线之间的纵向距离来表示的。[7][7]由此可见,罪犯所实施最佳的犯罪的严重程度一定位于与犯罪效益曲线相平行的曲线L与预期惩罚成本曲线EF线相切点所对应的水平,只有在这一犯罪的严重程度的水平上,从成本与效益的对比关系来说,罪犯的预期惩罚成本最小,而其预期犯罪效益却达到了最大。对于集资诈骗犯罪实施犯罪行为是最有利可图,是其犯罪利益的最大化。因此,我们可以得出的结论是,理性而又经济的集资诈骗者为获取最大利益会选择x *作为其犯罪的严重程度,此时的犯罪效益时最大的。

四、结论

通过上述对集资诈骗罪的犯罪成本、犯罪收益、犯罪效益以及集资诈骗罪的犯罪主体的犯罪决策的经济分析,可以看出,集资诈骗犯罪主体作为理性人,其行为的动机都是追求自身利益最大化。在犯罪之前总是能够对自己的犯罪行为之成本与收益进行分析,当他认为自己的犯罪行为所带来的收益大于所承担的成本之时,有潜在犯罪意图者就选择实施犯罪行为;反之,如果其在权衡之后,认为其犯罪投入明显大于犯罪效益时,其选择的就是遵守,做个守法者。因此要有效地惩治和预防集资诈骗罪,从刑法学理论来说,增加对集资诈骗罪的犯罪主体的预期惩罚成本直到超过其预期犯罪效益是不可缺少的条件。即刑罚惩罚给犯罪人所带来的损失要大于犯罪投入,是国家对集资诈骗罪配刑和制定刑事政策时应予考虑的。因为,在罪犯角度,在预期惩罚成本与其预期的犯罪效益之间是呈现着负相关的关系,国家提高预期惩罚成本,就意味着降低集资诈骗罪的犯罪主体的犯罪效益,甚至使集资诈骗犯罪成为无利可图的行为,从而在实践以能起到惩治集资诈骗罪犯、遏制集资诈骗犯罪的作用。

【注释】

[①]人力成本可以通过参与人员的日工作价格和参与的时间(以日计算)的乘积来计算。

[1] [美]贝克尔.人类行为的经济分析[M].上海:上海三联书店,1995.11.

[2] 刘守芬等.罪刑均衡论[M].北京:北京大学出版社,2004.58.

[3] 陈麒巍,刘金玲.我省经济犯罪经济分析初探[J].四川:科技大学学报,2003,(4):102.

[4] 贾宇,舒洪水.黑社会性质组织犯罪的经济分析[J].重庆:法学,2005,(1):83-85.

[5] 余敬怀,李鹏展.有组织犯罪的经济分析[J].北京:北京人民警察学院学报,2003,(2):54-55.

[6] 陈正云.刑法的经济分析[M].北京:法制出版社,1999.290.

[7] [美]罗伯特·D·考特,托马斯·S·尤伦. 施少华、姜建强等译.法和经济学[M].上海:上海财经大学出版社,2002.379-380.