公民权视野下的社会保障

关键词 社会保障 公民权利 公民义务

论文内容提要 社会保障制度的价值基础是公民权利的理念;社会保障制度所直接对应和满足的是公民的社会权利,但是它实际上支持着包括权利、权利和社会权利在内的整个公民权利体系,反过来,基本的法律权利、政治权利,则既确保了公民之享有社会保障具有“应享权利”意义上的正当性,也为公民主动争取更多的应享权利提供了手段意义上的可能性;包括享有社会保障在内的公民权利必须要由公民的义务来对应和平衡,但这主要是在整体意义上的对应和总体水平(而非个体水平)上的平衡。

一

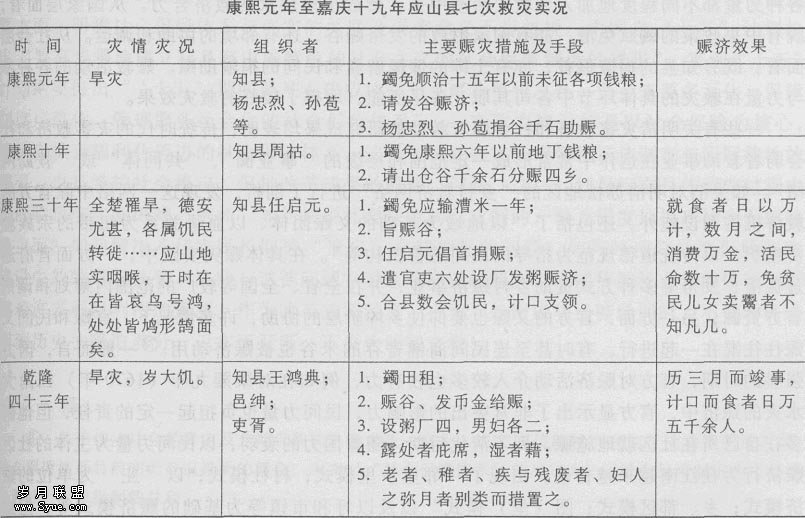

众所周知,作为现代国家依法建立、政府主导实施的旨在为社会成员在遭遇各种生存风险、个人及家庭难以维持基本生活时提供基本的生活保障的制度安排,社会保障以促进社会的公平与正义即社会公正为自己的基本目标和理想。当然,社会公正有各种不同的含义或者说理解,但作为社会保障制度所要促进的目标的社会公正,其主要意涵无疑是指特定社会的成员在与该社会相应的一系列基本权利面前的平等。换言之,作为特定社会的成员,他之所以能够享有特定国家及其各级政府提供的社会保障,乃是因为,这是他和该社会的其他成员一样平等地拥有的一项权利。可以说,正是在此处,社会保障在基本的价值理念上与封建帝王时代的赈灾与其他社会慈善活动明显地区分了开来:后者(赈灾与慈善)的正当性基于帝王的恩惠和他人的慈善,对于帝王与慈善家来说,赈灾与慈善活动更多的体现为他们的权利;而前者(社会保障)的正当性则建基在社会保障的受益者本身作为特定社会的成员所拥有的基本“应享权利”(entitlement)之上,对于国家及其各级政府来说,提供相应的社会保障是其基本的责任和义务。同样,也正是在此意义上,我们可以说,作为现代政治核心概念之一的公民权利(citizenship right)应该成为社会保障的实际理念基础,而社会保障制度的建立和发展则是促进和实现公民权利的一个基本手段。

尽管自由主义、社群主义、共和主义以及激进民主主义等不同的理论取向对于公民权利(及其与义务的关系)有着各自不同的具体理解,①但是,假如允许从比较笼统的、形式性的角度来看,则公民权利的基本含义离不开以下几个方面。第一,公民权利与社会成员的公民身份(资格)(citizenship)相联系。尽管,对于公民身份的社会的定义、法律上的定义和道德规范上的定义各有侧重,②但是,无论从那种角度出发的理解,在最基本的意义上,公民身份都是指个人在一特定政治共同体中所获得的成员资格。自现代以来,这个政治共同体通常主要是指民族国家,但也常常被用来指各种跨民族国家和次民族国家层次的政治体。在后者的情况下,像美国的州、我国的省乃至县都可归入其中。③第二,与这种在特定政治共同体中的成员身份资格相联系,社会成员(公民)享有该共同体所赋予的一些基本权利和义务。值得特别指出的是,这种公民权利与相对抽象的“人权”不同,它们是由现实的政治共同体(特别是民族国家)所赋予的、并且载入该政治共同体的法律法规而生效的权利。而人权本质上是一种道德权利,通常被用作对良知或同情心的呼吁,尽管人权通常是公民权利的道德基础,但在被特定政治共同体的法律法规认可之前,被某些人认为是基本人权的权利并不属于这个政治共同体的公民权利。例如,《世界人权宣言》共列举了28项人权,但它们并没有同等地进入世界上所有政治共同体的公民权利范围,同等地受到所有共同体的支持和促进。第三,公民权利是具有一种普遍性的平等的权利,也就是说,是特定政治共同体以法律法规的形式平等地赋予所有具有该共同体成员身份的人的权利。从上述公民权利的基本含义可以看出:享有公民权利的主体是特定政治共同体的成员,而承诺和担保公民权利的责任主体是现实存在的政治共同体,特别是民族国家及其各级政府;公民之享有公民权利是诉诸和通过法律的手段和形式,而不象人们享有其他的救助(如慈善和帝王的赈灾)那样主要诉诸于道德;公民权利作为相对于特定政治共同体的权利,有其排斥性的特征和功能,但是在这一共同体之内,创设公民权利的基本宗旨是促进所有成员的平等,增进社会的公平正义。

显而易见,公民权利的基本特征和精神正是由现代国家及其各级政府依法确立和实施的现代社会保障制度和实践的基本特征和精神。当然,这只是表面上的、形式上的对应。而之所以说公民权利的概念应该成为社会保障的实际生效的理念基础,社会保障则应理解为是促进和实现公民权利的一个手段,根本上讲是因为,无论从理论逻辑上看,还是从发展实际看,公民权利的进步和社会保障的确立发展都是如此紧密地联系在一起。从不同的维度、标准出发,可以对公民权利的内容作出不同的划分,如有人将其从形态上划分为主动权利和被动权利,也有人(霍菲尔德)从权利的性质上将其划分为自由权、要求权、支配权和豁免权这样四种类型,等等。④而其中最为人所熟知的,则可能是英国社会学家马歇尔(T.H.Marshall,)结合几个世纪来英国社会中公民权利的历史发展而对公民权利作出的分类了。⑤在此我们也不妨结合这一分类来看看公民权利和社会保障之间的逻辑的和历史的联系。

马歇尔将公民权利划分为基本的法律权利(civil rights)、政治权利(politival rights)和社会权利(social rights)三类。基本的法律权利包括:受法律保护的自由权利(言论自由、信仰自由、各种选择自由等)、人身安全权、法律面前人人平等和可靠的适用法律裁定程序等等。它意味着等级制度在法律上的寿终正寝,意味着人身依附等束缚在法律上的解除。政治权利包括选举和被选举权、结社自由、舆论自由、集会和抗议的权利等等。政治权利是通往政治公开性的入场券。而社会权利是一种“对实际收入的普遍权利,这种实际收入不按有关人员的市场价值来衡量”。从消极的角度说,现代社会权利的发展是为了应对并最大限度地降低社会成员在面临那些存在于现代社会中的问题时所遭遇的风险,如贫困、严重的不平等以及与此相关联的健康和社会排斥问题等;而从积极的角度说,它们意指一系列积极的应享权利,即将下面这些方面看作是个体终生的权利:如获得足以维持生计的收入(失业补偿、低收入补偿、养老金、残疾人救济金等),拥有工作,获得健康服务,拥有能够满足基本需要的住房,享受基本的义务,等。很显然,社会保障所直接对应的正是公民的这种社会权利。作为一个由国家及其各级政府依法确立和实施的制度,现代社会保障制度之建立和发展的直接目的,就是为了确保满足和实现这些一项一项地被载入法律法规而获得确认的公民社会权利;它直接表达和体现的,正是国家及其各级政府对于落实其治下之公民们的社会权利的责任承诺。在许多论及社会权利的中,两者常常难分难解地联系在一起。可以说,它们实际上是一个问题的两个方面:借用结构功能主义的语言,在现代社会中,如果说公民的社会权利属于基本功能需要,那么,社会保障制度就是为满足这种需要而产生的功能事项。就此而言,所谓社会保障,就是保障公民的社会权利。

社会保障所直接对应和直接满足的是公民的社会权利。但这并不意味着,作为现代国家一个正式制度的社会保障所支撑和维护的仅仅是公民的社会权利。实际上,对于公民权利整体,社会保障都是一个有效的支持。这样说,并不仅仅是因为社会权利是公民权利整体的有机构成部分,更主要的是,在现代公民权利的发展演进过程中,由社会保障制度所直接满足的社会权利是和基本的法律权利和政治权利紧密相关的,甚至可以说构成了法律权利和政治权利展开生效的有机环节。如上所述,马歇尔是结合了几个世纪以来英国社会中公民权利的历史发展而作出上述分类的。他认为,18世纪是法律权利的时代,19世纪是政治权利的时代,而20世纪(上半叶)则是社会权利的时代。尽管有些学者已经指出,马歇尔的分类在今天已经显得不够精致,而他以英国社会为基础的历史叙事所具有的普遍性更已受到了许多质疑。但是,无须置疑的是,马歇尔道出了一个历史发展的基本趋势。而如果我们稍稍深入地考察分析一下,就能发现,这个历史发展的基本趋势实际上又是合乎逻辑的,因此可以说体现了黑格尔、马克思所说的“历史与逻辑的一致”。公民基本的法律权利所肯定的核心事实上是消极意义上的身份平等和自由。这是(资本主义)自由市场所必需的。因为只有在人们能够作为平等的市场参与者进入市场的情况下,市场才能发挥作用。但是,公民基本的法律权利的显而易见的弱点在于,体现它们的法律本身可能是片面的。“法律虽然应该作为游戏规则而发挥作用,但是,有时游戏规则对一方比对另一方更为有利。”⑥劳动合同是一个典型的例子:如果缔约的一方必须为生存而劳动,而另一方却可以选择缔约对象,并且可以随意雇佣和解雇他们,则“自由和平等”何在?(这也正是马克思为什么说对于工人来说所谓自由只是出卖劳动力的自由的原因)只要不是一切公民都有机会把他们的利益、意见纳入制订法律的过程,法治国家就会放过一些严重的应得权利的差异。正是在此,选举权和被选举权、结社自由、舆论自由等政治权利成了对公民基本的法律权利的一种必要的补充,或者说为捍卫后者的真实有效性提供了一种必要的前提条件。但是,政治权利作为公民基本的法律权利的条件尽管是必要的,但并不充分,原因是:“公民的基本权利不仅受到享有特权者的政治权力的限制,而且也受到很多人在上的软弱乏力的限制,尽管法律和宪法承诺他们享有公民的基本权利。”⑦与此同时,政治权利本身也不是自足的。如果缺乏负担打官司的费用的经济能力,人们就无法在法院中有效地捍卫自己的权利甚至名誉;如果陷于深重的贫困之中,人们就可能出卖自己的选票;如果缺乏必要的教育,人们也无法有效地行使自己的政治权利;如果缺乏必须通过必要培训而掌握的一些基本技能,人们不可能拥有使其自由权利得以有效使用的能力(如缔约谈判能力);妇女如果不获得工作的权利,她们就很难摆脱父权夫权的控制而真正拥有自己的独立意志,而即使获得了工作权利,但如果没有根据其身为女性的一系列特殊需要而赋予特殊的权利的话,她们同样也就不可能在以男性为标准的世界中真正和男人平起平坐。“只要不是每一个人的生活都不受基本的贫穷和恐惧的困扰,宪法权利就依旧是一项空洞的许诺,甚至更糟糕,它们会变成为厚颜无耻的借口,用来掩盖享受特权者的事实。”⑧(想想马克思所说的资产阶级政治革命所完成的政治社会同市民社会分离实际上无非是从政治等级到社会等级的转变过程,⑨以及“现代国家承认人权跟古代国家承认奴隶制是一个意思。”⑩)正是在这里,社会权利作为法律权利和政治权利的又一个必要的补充和前提而出现和发展起来了。也正是在这个意义上,我们说,直接满足和落实公民的社会权利的现代社会保障制度实际上所支持的是整个公民权利体系。

实际上,从基本的法律权利、政治权利到社会权利的发展进程,其在政治理论上的反映可以说就是从古典放任自由主义到新自由主义的演变。在基本立场上,新自由主义与放任自由主义一样,崇尚个人的基本权利,主张人人拥有不可侵犯的自由。但它比后者更强调“每个人”都应享有同样的自由,因此它更重视平等。就像德沃金所说的那样,(新)自由主义的目标是要实践“自由的平等”(loberal equality),也就是要保障每个人都获得平等的关怀和尊重。新自由主义于是吸取了一些社会主义的因素,认为自由社会必须以人人都有机会实践其潜能为前提,因此,它主张政府可以也应该通过课征累进税、扩大公共支出以及建立完善的社会保障、社会福利制度来帮助弱者。只要能够帮助弱势者缩短他们与既得利益者的差距,使他们能够在平等的基础上“自由地”追求各自理想的人生,那么,政府职权的扩大不仅没有问题,而且政府应该为了确保每个公民切实有效的自由权利而发挥更积极的作用:从提供基本的医疗服务,到尽可能地延长义务教育,再到贯彻一系列“平权措施”(affirmative action),等等。B11

必须指出的是,社会保障制度所直接满足和落实的社会权利和法律权利、政治权利的关系并不是单向的。也就是说,并不仅仅只是前者支持后者,并不仅仅只是社会权利“保障”公民有效地行使、实现自由权利、政治权利。同样也存在相反的影响或者说支持。正如有人指出的那样,无论从历史发展的角度看,还是从规范性的角度看,公民社会权利都是处身在特定的背景脉络之中的,也即都是与“更基础性的法律和政治权利之以往的历史、制度化状况以及当今的实践紧密相连的。……公民权是一种复合的、联系于特定脉络关系的身份,表达的是现代社会(即马歇尔所认为的“民主-福利-资本主义”复合体)中个人自主和社会公正、平等与包容的观念。”B12换言之,作为与“公民身份”(有别于“臣民”)相联系的公民权利的法律权利、政治权利和社会权利是一个有机的整体,任何一种权利都不能脱离其他权利的发展、剥离特定的脉络关联而孤立地作为“公民权利”而得到健康发展。社会权利同样如此,作为一项公民权利,它的存在在理论上已经预设了法律公民权和政治公民权。确实,纯粹从技术的角度看,社会权利也许可以脱离法律权利和政治权利而孤立地从其自身出发得到发展和施行。事实上,在20世纪,一些社会(如法西斯主义统治下的德国)中的统治者就曾这样剥离特定的脉络关联而孤立发展社会权利,其目的正是要“诱买”公民对于法律权利和政治权利、进而对于完整的公民权的要求。但是,问题是,一旦剥离了基本的自由权利、政治表达和政治参与的权利等等,社会权利作为“公民权利”的性质就会发生变化。也即,它很容易由一项现代公民所稳定地拥有的“应享权利”蜕变为系于统治者的仁慈恩德的恩赐施舍。而直接保障“社会权利”的现代社会保障也就会在事实上再度建基在统治者的“善良”意志之上,而非“公民权利”的理念之上。上面提到,新自由主义重视国家政府为每个公民提供社会保障的功能,强调政府应该发挥更积极的作用。但是,它依然坚持自己是自由主义,而不是国家社会主义或别的什么。原因一方面固然是因为,它主张国家应该发挥更积极的作用,是为了实践“自由的平等”的目标;但从另一方面看,也是因为,用我们的话来说,由法律所肯认的基本自由权利和其他政治权利,既确保了公民对于社会保障、社会福利的享有具有“应享权利”意义上的正当性,也为公民主动争取更多的应享权利提供了手段意义上的可能性。考诸20世纪的历史,在许多发达国家中,正是由于公民们先期拥有了基本的法律权利和各种政治表达、政治参与的权利,他们才得以通过各种正式的政治渠道或社会运动而兴起和推动“争取应享权利的革命”(revolution of rising entitlements),并进而推动担负着社会保障、社会福利等公共财政开支的“公共家庭”也越来越扩张。B13

二

作为公民权利之有机整体的组成部分,权利、权利和社会权利紧密相联,并且互为前提和条件,从而,直接对应和满足社会权利的社会保障。作为一项制度,社会保障同样与公民权利紧密联系在一起。公民权利的观念为社会保障制度提供了合法性或者说正当性来源,同时为后者的不断和完善提供了价值动力,而社会保障制度则现实地保障和促进着公民权利的实现。当然,必须承认,与社会保障,或者说,与公民对于社会保障的享有相联系的,不仅仅是公民权利的观念,而且还有公民义务的观念。如上所述,与公民身份相联系的,不仅仅是权利,还有相应的责任义务,在理论上,权利必须、也必然要和义务平衡,因为,从逻辑上讲,权利必须要由义务来支撑和促进,若无相应的义务作保障,任何权利都无法存在。马歇尔明确指出:“如果说公民权意味着捍卫权利,那么就不能忽视相应的公民义务。”B14确实,在前面的叙述中,我们把享受社会保障的权利主体定位于公民个人,而将提供社会保障的责任或义务主体定位于国家及其各级政府。但是,国家及其各级政府在理论上只是公民总体的代表,因此,将责任义务赋予国家,也就是赋予总体意义上的公民。说国家及其各级政府有义务提供社会保障,无非是说它们必须“取之于民,用之于民”,必须作为总体公民利用其掌握的资源为全体公民提供各种基本的服务和保护,而这种资源本身,归根结底必然来源于其治下的公民们自身。正是在此意义上,社会保障作为公民的应享权利必然联系着公民的应负义务。在《公民与文明社会:自由主义政体、传统政体和社会民主政体下的权利与义务框架》中,美国肯塔基大学社会学教授雅诺斯基(Thomas Janoski)具体分析陈述了四类公民义务,即法律义务、政治义务、社会义务以及参与义务,以对应平衡于法律权利、政治权利、社会权利以及他在马歇尔的分类基础上所增添的参与权利。B15

不过,在肯定公民享有社会保障的权利必须由其义务来平衡支撑的同时,在理解权利与义务之间的对应平衡上,还必须注意非常重要的两点:第一,说法律义务、政治义务、社会义务对应于法律权利、政治权利、社会权利,这主要只是表述形式上的对应,而不能机械地理解为是实际运作中的一一对应,即不能机械地理解为法律权利的实际生效靠法律义务来支撑,政治权利的实际生效靠政治义务来支撑,社会权利的实际生效靠社会义务来支撑。既然作为公民权利之有机整体的组成部分,法律权利、政治权利和社会权利紧密相联,并且互为前提和条件,那么,公民义务事实上同样也是一个有机整体,权利和义务之间在实际运行中的对应是整体的对应;进一步说,任何一项权利事实上也就都是由义务的整体来支撑的;由此,公民(总体意义上的)对于社会保障所直接对应的社会权利的享有是靠公民(总体意义上的)对于包括法律义务、政治义务、社会义务在内的义务整体的履行来支撑和保障的,而决不仅仅是由社会义务来支撑的,否则,作为应享权利的社会保障就又可能蜕变为他人(统治者)的恩赐。第二,可能也是更为关键的,说公民权利必须与义务保持平衡,是指在公民总体水平上的平衡,而不是公民个体水平上的直接平衡。用雅诺斯基的话来说,权利和义务之间的平衡主要是发生在“单向受惠”的“总体交换”的水平上,而不是“彼此受惠”的“有限交换”的水平上。B16因此,两者之间的平衡是立法和制度设置的事,而不是个体行为选择的事。在个体水平上,公民享有权利,包括社会保障的权利,并不以他一定承担某种义务为前提,只要他具有该政治共同体(国家)的成员资格并符合享有特定社会保障的条件(如失业、疾病、残疾、处于义务教学年龄等等),他就可以享有该权利。换言之,除了公民身份和特定的境遇,对于个体而言,“应得权利的存在是无条件的。它们既不取决于出身和社会地位,也不取决于某些特定的行为举止方式。凡是涉及应得权利的地方,诸如‘谁不劳动,他也就不应该接受社会救济’、‘不纳税者不得参加选举’或者‘谁若违法,他就无权要求援用法律手段’之类说法都是不可接受的。”B17这就像对于作为个体的公民来说,他必须在其能力范围之内承担公民义务也是无条件的,而并不以他获得某种具体权利报酬为条件一样(即一个公民不能因为自己没有领失业救济、没有生病等等而拒绝纳税一样)。也就是说,在个体水平上,公民权利和义务是独立的,而不是直接互倚的。因为,如果是直接互倚的话,那么,就我们这里所说的享有社会保障这项权利而言,那些由于各种客观的原因而无法履行公民义务的人就会根本与这项权利无缘,而在现实中,我们知道,这些人往往是社会保障的首要对象。事实上,之所以要将享有社会保障定义为公民的基本权利,而不是将其看作是对于公民的某种付出或贡献的报酬,原因就在于此。

注释:

①Isin, Engin F. and Bryan Turner(ed.), Handbook of Citizenship Studies, London:SAGE Publications, 2002, pp131-188.

②B16托马斯•雅诺斯基:《公民与文明社会:自由主义政体、传统政体和社会民主政体下的权利与义务框架》,柯雄 译,辽宁出版社,第293~295、97~107页。

③Janoski, Thomas and Brian Gran, 'Political Citizenship: Foundations of Rights', in: Isin, Engin F. and Bryan Turner(ed.), Handbook of Citizenship Studies, London:SAGE Publications, 2002, p34; Smith, R.M., 'Modern Citizenship', in : Handbook of Citizenship Studies, pp105-106.

④托马斯•雅诺斯基:《公民与文明社会:自由主义政体、传统政体和社会民主政体下的权利与义务框架》,第二章。

⑤Marshall, T.H., Class,Citizenship and Social Development. Chicago: University of Chicago Press,1964.

⑥⑦⑧B17拉尔夫•达仁道夫:《现代社会冲突》,林荣远 译,社会出版社2000年版,第54、55、55、46页。

⑨《马克思恩格斯全集》(第1卷),人民出版社1956年版,第344页。

⑩《马克思恩格斯全集》(第2卷),人民出版社1957年版,第145页。

B11江宜桦:《自由民主的理路》,新星出版社2006年版,第155~160。

B12Roche, M., 'Social Citizenship: Grounds Of Social Change', in: Isin, Engin F. and Bryan Turner(ed.), Handbook of Citizenship Studies, p72.

B13“争取应享权利的革命”、“公共家庭”语见丹尼尔•贝尔《资本主义文化矛盾》,赵一凡 等译,三联书店1989年版,第六章。

B14Marshall, T.H., Class,Citizenship and Social Development. P123.

B15托马斯•雅诺斯基:《公民与文明社会:自由主义政体、传统政体和社会民主政体下的权利与义务框架》,第70~71页。从逻辑上看,参与权利可以看作是政治权利向或者说市场领域的透入,而从内容上看,参与权利事实上可以看作社会权利的扩充,从而,参与义务也可以看作社会义务的扩充。从另一个角度,雅诺斯基又将公民义务分为以下四类:第一,支持性义务,包括纳税、为保险基金出钱、以及从事有效的工作;第二,关怀性义务,包括关怀他人和自己、尊重他人的权利、关怀儿童、维持和睦家庭、尊重自己(接受教育、就业、接受适当的医疗照顾等);第三,服务性义务,包括有效地发挥各种服务的作用并实际参加服务,如选民登记工作、老人健康照顾、为公共利益的各种无偿或志愿服务等;第四,保护性服务,包括服兵役、协助警察维持治安、参加社会活动以保护民主制度等。(《公民与文明社会》,第69页。)