清代后期江西宾兴活动中的官、绅、商──清江县的个案[1]

来源:岁月联盟

时间:2010-08-12

一、 清江县的宾兴活动和《清江县宾兴全集》

清江县(今樟树市)位于江西省中部的赣江与袁水的交汇处,地当“南、虔、吉、袁、洪之冲”,“岭粤衡湘,往来取道于是焉”[5] 。上清江一直是赣江流域的政治、军事要点和商业贸易中心,明清时期为临江府治,著名的商镇临江镇和樟树镇均在境内。“清江人多以贾闻,虽诗书宦达者,不贾无以资生。”[6] 当地药材贸易和药商即所谓“临清帮”或“樟树帮”(由于邻邑丰城亦多经营药业者,也有合称为“临丰帮”者)尤其知名,“环镇而居多从贾,贾必以药,楚、粤、滇、黔、吴、越、豫、蜀,凡为药者多清江人也”[7] ,又有“药不到樟树不齐,药不过樟树不灵”的民谣,所以在清江,商人的势力和影响很大。

清江县很早就有资助科考的传统,各乡宾兴局之设也较早出现,但正式以县宾兴局的形式开展制度化的宾兴活动则始自同治年间。太平天国起义发生后,太平军和清军在江西境内反复争夺,清江社会和经济遭受严重破坏。同治三年(1864),时任长沙知府的清江人吕世田,“始谋设江西宾兴会,乡人之商于楚者,咸欣然乐从。”[8] 其时贸易于湘潭的清江商人监生张祖恩和职员熊景仕、张荣久、熊源元、罗钟舆、欧阳尚礼等,“念切桑梓兵 之后,百孔千疮,而读书人其苦甚。虽幸名列胶庠,欲肄业者,书院苦无膏火,欲设帐者,闾阎复无子弟,不几孔孟之道危乎其危哉!?”乃倡议发起成立清江宾兴会(又称宾兴堂),“商妥同人,由买卖货物中抽取厘金”,设立基金。从同治四年(1865)至九年(1870),共募集白银11825两(内含汉口清江商人抽厘捐助的白银297.748 两,以及商帮公产租金、利息等),用其中8700余两购置店房,以其收益和其余银两资助清江宾兴和书院膏火。同治九年二月,张祖恩等人正式呈报清江县,县令准其请,并发谕全县劝捐,获钱财11000余贯。湖南常德的清江商人亦捐厘助资,得白银1300余两。经县、府批准,设立清江县宾兴局,由秀才罗仰伊、杨逢泰、杨熙露、任文藻和贡生陈道南五人主持局务,复设宾兴典质铺于樟树镇南桥街,所有钱财均交由经营。同治十二年(1873),在士绅和清江县、临江府的共同努力下,江西巡抚德馨批准发还存放藩库的清江公款12770两,“以益宾兴之资”。

在官府的严格监控和在局诸人的悉心经营下,清江县宾兴颇有成就。宾兴典的资本从最初的万贯,的光绪十三年(1887)的72800余贯,其间共资助士子应考及书院等费用钱44700多贯,白银1600余两,“凡童生考试卷价,入泮之学师束修,省试之旅费,会试之公车费,优拔贡朝考旅费,萧江书院之山长束修,生童考课之奖金,皆于此取给焉。”[9] 还支付了诸如育婴堂、火龙局、义仓、祭祀和其他不少公益开支,有效支持了清江的科举、和社会保障等活动。清末废科举,新式学堂兴起,清江宾兴经费改为学款,除设立学堂2所外,并津贴在外学子和各乡学堂,“凡留学外洋,京省沪汉,及其他学校学生,无不赀佽”[10] 。民国时期樟树商会兴办贫儿学校,也依赖于宾兴典的资助。该典还曾经发行纸票(大、小票),流通于清江和附近地区,最远者甚至可达乐安县境。到1933年,宾兴典的财产尚有钱26186.38串,花边56776.85元,洋银701.56两,官十票钱120串。[11] 抗战爆发后,因货币贬值和社会动荡不安,1942年宾兴典因严重亏损而最后停业。[12] 但其款项,则一直到40年代末期仍然在继续支付给在外读书的本邑子弟。[13]

清江县的宾兴活动,在《清江县宾兴全集》(以下简称《全集》)中有详细记载。是书由张莲卿(即张祖恩)辑,刊刻于光绪十九年(1896)。全书共四卷,收录了光绪十三年六月前清江县宾兴局的有关档案共计220余种,包括有关契约、禀贴、官府文书、帐目簿记、局绅文件、诉讼文书等,内容十分详尽,为我们研究清江县宾兴活动,以及在这一活动中官、绅、商的行为方式,提供了难得而详实的资料。本文的研究,即主要依赖此书。

二、 清江商人和宾兴

清江县宾兴活动,最直接的推动力量无疑是清江商人。

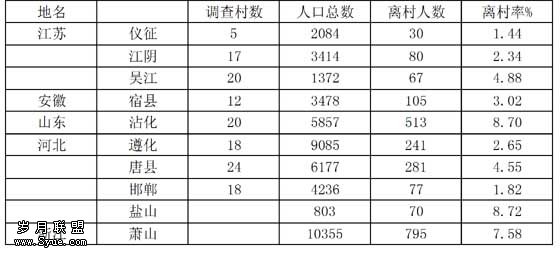

清江商人是宾兴活动的直接发起者。如上所述,清江县宾兴的直接起因,是旅居湖南湘潭的清江商人捐资1万余两,发起了清江宾兴会(又称宾兴堂)。从收在《全集》中的《清江县宾兴捐输芳名》一文看,共有在湘潭的清江商人15堂,174人捐厘。最多者为杨怀远堂,捐厘260两,最少者,仅为五钱二分七厘,从其里居看绝大多数为清江县东乡的商人。随后,又有湖北汉口和湖南常德的清江商人响应,分别捐资。由此才有后来在士绅、官府的推动下,在本县范围内集资11000余贯,建立较大数量的助学基金。

清江商人又是宾兴基金的主要提供者。按照当时的银钱比价,仅湘潭、常德两地商人捐资就达全部基金的50%以上,而在本县内城乡集资钱款中,也有相当部分来自商人。不仅如此,此后湖南湘潭等地的清江商人一直在向清江宾兴局定期拨付用宾兴基金所购店屋产出的银两。下表是从同治九年(1870)到光绪七年(1881)樟树宾兴典所得汇款情况:

同治九年(1870) 湘平银1941.2两

同治十年(1871) 湘平银333.244两

同治十一年(1872) 湘平银1000两

同治十二年(1873) 湘平银600两,花边7元,钱2串(本年常德亦来款158.23两)

同治十三年(1874) 无

光绪元年(1875) 湘平银600两

光绪二年(1876) 湘平银600两

光绪三年(1877) 钱1000串

光绪四年(1878) 湘平银613.11 两

光绪五年(1879)

光绪六年(1880) 湘平银1000两,烟平银500两,钱437文

光绪七年(1881) 湘平银1000两,钱427文

12年中,清江县宾兴典共得到助款银8850.604两,外加银元7元,制钱1002.864串(所有捐款均在湘潭换成钱币运送到宾兴典),其中除一笔来自常德外,全部来自湘潭。根据《全集》记载,光绪八年至十二年(1882—1886),湖南方面没有来款,但有迹象表明,这一资助活动直到民国时期仍然没有停顿,因为至迟在30年代湘潭宾兴堂仍然存在,并与宾兴典有银钱往来。[14]

这里要说明的是,清江商人在明清时期并不只限于药业,事实上他们的经营范围颇广,除药材外,木材运输业、棉布业、盐业、典当业等均属大宗,遍布全国[15] 。但何以湖南特别是湘潭的清江药商在宾兴事务上成为发起人?

湘潭是湘江流域的经济中心,又是联结汉口和广州的经济枢纽和商业重镇,因而也是临清帮在湖南的经营中心。乾隆四年(1739),即有十大领部帖的药号,从业人员四五百人,[16] 并有专门的临江会馆仁寿宫和临江码头。从《全集》也可以看出同治年间当地药帮人数之夥,估计从业人员在千人以上。由于药商业务量很大,在争取湘潭码头货物起运权过程中,药帮的运输工人(俗称“行工”)和当地土著之间存在着严重的利益冲突,导致多次大规模的流血械斗。其中最严重的一次发生于嘉庆二十四年(1819年),双方互有死伤,江西人死伤尤众。传说当地人令所有关津过客说“六百六十六”,凡不类湘音者即杀之。[17] 这一事件,曾引起嘉庆皇帝的高度重视,连下诏谕10余道,并罢免了工部侍郎周系英、湖南巡抚吴邦庆等一批有关官员。事件促进了湘潭清江商人组织的进一步发展,形成了严密的“八堂”组织,成为全国临清商帮中组织最完善和势力最大者[18] 。在这样背景下,我们当不难理解为什么湘潭药商成为了此次捐输的主角和发起人。

与此相关的是,清江药商主要集中在河东地区,故有所谓“河东药材,河西木材”之称。河东,即地处赣江以东的崇学、茂才两乡,亦号东乡。东乡商人众多,财富甲于一邑,所以宾兴活动发起、捐助的主角,实际上主要是东乡商人,即县内捐款也几占其半。见下表:

同治九年至十年清江县内各乡捐款表

东乡 4683.323串

西乡 1690.703串

南乡 993串

水北乡 950.15串

旱北乡 790.229串

中洲 396串

城内 269.5串

和商人在发起和捐助方面所起的作用相比,其在宾兴活动的具体管理方面也发挥了作用,如就重大事项发表意见,刊刻《全集》等,但也许与经商远在外地有关,这方面他们的介入较为有限。

三、 宾兴活动中的清江士绅

清江县宾兴活动中的另一重要力量,是当地士绅。

我们已经提到,同治三年旅居湘潭的清江商人成立宾兴会,是邑人长沙知府吕世田最早倡导。他写的《劝捐清江宾兴会启》,尚收在《清江县宾兴全集》中。当地方官府在旅湘商人推动下正式号召全县捐资兴局和整个宾兴运作过程中,士绅都是最重要的角色之一。

第一, 士绅充当宾兴“首事”,确定基本章程。

尽管清江县宾兴主要是由在外商人发起,但其在清江县内的正式开展,则是由县内的一批知名士绅牵头进行的。他们被称为“宾兴首事”、“公局首事”或“绅首”。同治九年(1870)闰十月,当时家居的吕世田等上《请县通谕劝捐禀》,领衔者包括前浙江盐运使司朱孙贻,户部主事前翰林院关耀南,东河补用同知黄鋆,前安徽宿州州判邹应华,前贵州开州知州彭乘铎,前广东澄海知县王作韩等绅士共42人。次年十月,吕世田等又上《请以宾兴款暂开质铺、颁示催缴捐项禀》; 十一月,吕和部分东乡绅士再上《请开质铺、颁发章程禀》,催促地方官加紧催缴县内宾兴捐款,并要求设立典当,以宾兴经费为资本经营生利,保证宾兴经费供给和整个活动的长期持续。十一年(1871)十月,黄鋆等首事再上《酌拟考费事宜禀》,提出发放标准和方法,得到官方批准。劝捐禀促成了清江县发文向全县募捐兴局,有关质铺和考费两个章程,则确定了整个宾兴活动的基本制度框架。

第二, 施加影响,争取官府款项投入。

同治十一年二月,各绅联合上禀,请求将咸丰五年(1855)樟树团练局集资款拨还清江。该款大部分用于办团,剩余钱三万串,存喻达和、宋萃善二典铺。太平军攻樟树时,典商回籍,江西巡抚令地方官追回该款,除将其中7000串拨给湘军大营外,余23000串(折银12770两)存于藩库。九月,经理局绅罗仰伊等人再次上禀,经曾任清江知府而与诸绅有良好私人关系的巡抚德馨批准,此款最终归还清江,大部分用于宾兴典作为典本。这笔资金的注入,大大加强了清江县宾兴活动的物质基础。

第三, 负责具体的经营管理。

清江宾兴活动的经营管理,由绅士具体经办。宾兴局经官府任命的办事“局绅”共有5人:罗仰伊、杨逢泰、任文藻为生员,杨熙露为廪生,陈道南为贡生。罗为“总理首事”,与二杨住樟树,负责宾兴典业务,陈、任二人住临江,负责城局之事。这5人系“绅耆公举该首事等专司其事”[19] ,因而是整个士绅集团的代表。当然很明显,按照张仲礼先生的划分,清江宾兴局的所有“局绅”均属于下层绅士,吕世田、朱孙贻等高级士绅并不恭自操劳,这是很值得注意的一点。

局绅的工作主要有两大项:一是经营增殖。宾兴典由罗仰伊和杨逢泰、杨熙露担任经理,直接运营。三人完全象真正的典商一样经营谋利,辛苦操持。二是经费管理。“宾兴局费,本系局绅管理”,[20] 其帐目“每年正月元宵前一次,汇单开列分明,交宾兴局首事查阅核对,俾各乡咸知一年之生意,亦可昭总理公明。”[21] 每当科考之时,局绅还要到县、府、省城,和学吏一起查验发放宾兴款项。此外,他们也常常要完成一些官府交办的公益性事务(详下)。宾兴局事务繁重,物议亦多,身为局绅的罗仰伊等人有如服役,实乃整个宾兴活动的骨干力量。

第四, 提出重大事项的决策方案,供官府抉择。

清江宾兴的重大事项,决定权实际上操于官府之手(详下)。但通常情况下,各级官府决定之前都要征求局绅或县中主要绅士的意见,请他们会商提出具体办法,供官府决策。从《全集》看,在很多事情上局绅的意见确实得到了尊重。

按这里所说的士绅,有时并不能和商人绝然分开。清代商人由捐纳而成为绅士极其普遍,清江商人资产丰厚,捐官者尤多; 反之,一些官宦也兼营商业,一身二任,即所谓“虽诗书宦达者,不贾无以资生”。举一个典型的例子,光绪末年,清江商会的10位主要成员中,总理陈世楠为钱庄主,曾任安徽泾县等县知县,董事中则有四位州同,一位监生,两位职员,均系商人捐纳者。[22] 再如与宾兴直接相关的人员中,主要发起人张祖恩等系商人而捐监、职,几次士绅上禀时亦厕身其中。局绅陈道南是秀才,但本人在老古塘私开质铺,兼有典商身份。另一局绅任文藻,光绪十一年二月因“家计萧条,不堪自存,决计明春远出,别图生业,不能趋局办公。”在清江,外出谋生几可视为经商的同意词。尽管如此,商人、商绅和正途的士绅总体上还是有区别的(后者以科举功名为根本特征),他们仍可以划分为两个不同的社会群体。正是从这个意义上可以说,尽管商人在发起和捐资方面作用重大,但清江县宾兴活动的具体运行和管理,则是由士绅掌握着。

四、 清江县和临江府对宾兴活动的管理与监控

和商人、士绅相比,官府在清江县宾兴活动中的作用和地位又如何呢?一言以蔽之,整个宾兴活动完全处于官府的积极推动和有力控制之下。

地方官府积极推动宾兴活动的开展。同治九年二月下旬,张祖恩等向清江县上《首倡合邑宾兴禀》,以文契等禀请立案。三月六日知县胡湛即正式出示,命城乡人等“晓谕踊跃劝捐”,六月在城内玉华书院正式开局收捐。此后胡又多次谕示,还屡次写信给本地绅士(其中九年六月二十日致四乡绅士27人,十年六月初五致绅士陈尤昌等12人),一方面要求他们积极捐助,另一方面又“札委该绅董等劝捐”。十年十月再次出示催缴,限十一月一日将宾兴捐款全数缴到总局。清江县还将志局所余捐钱1576.638串拨给宾兴局。由于地方官积极推动,才使清江县的宾兴基金很快确立和运转。以后,在经费支持,保证宾兴经费的增殖和发放,维护章程的贯彻执行等方面,也一直是“在官者之维持调护,与有力焉。”[23] 如当士绅请求将存在藩库中的地方余款12770两拨还时,胡湛立即转报省方,以后又多次报请,直至得到抚、藩二宪批准,将其中11070两陆续拨付宾兴典,同时明确规定:此款作为宾兴等活动的专款,“发典生息,每年只准动利,不准动本”。(12770两中:萧江书院和宾兴会6770两,章山书院3000两,郡城育婴堂800两,樟镇存婴社500两,均发典生息。又各乡和郡城积谷700两,文峰塔1000两,属于纯支出。)县府甚至对宾兴局的办公环境也有规定,曾出示不准在该局门口“摆摊卖物,及堆放煤渣,致令拥塞街道。”在传统的格局下,这种支持不足为怪,无需多述。

更重要的是,官府从一开始就把整个宾兴活动纳入了自己的管理之下。

批准立案。宾兴活动虽由民间发起,但只有在向官府禀请获准立案后才属合法。“查宾兴原办之初,系合邑绅董仿照南昌首邑条款,公同禀请前府、县宪准,详各大宪立案在案。”[24] 这是开展宾兴活动的必备手续。

指派管事局绅。宾兴局设立伊始,主要管事人员虽由士绅推举,但均须临江知府正式札委任命,予以授权。辞职则要经过县、府两级批准,不得擅自离任。“当初原议,管理轮流”,但因经营状况良好,官府觉得可靠,巡抚并奖给功牌。[25] 局绅被要求长期服务,诸人屡屡求辞,均不获许。“查宾兴质铺该绅等管理有年,诸事谙练可靠,未便更易生手,所禀碍难准行”; “该绅等一遇公事,动辄告退,尤属不合,所请殊难准行”之类的府、县批语充满《全集》。杨熙露后考取岁贡、求官出外,亦不获辞,直至光绪十三年被选为奉新训导,才勉强同意,但仍要求他“其荐贤自代,以昭慎重。”光绪十二年年杨逢泰已74岁,也不得辞职。在此情况下,局绅实际上已经近乎一种职役,这种日本学者夫马进先生称为“善举徭役化”的现象,[26] 非常典型地体现了宾兴活动浓厚的官控色彩。

严格监控。所有与宾兴有关的重要事项,均须向县、府两级乃至布政使和巡抚报告。宾兴启动实施,订立和修改章程,设立典当,确定经营规则等无不层层报批。除上已提到的例子外,又如局绅陈道南请求增开质铺于临江,报到抚台,由布政司下文“饰临江府督同清江县查明会集正绅妥议详覆核办”,要求将处理办法报省“查核立案”,知府专为此写了详细的报告。发放办法、金额及其改变,尤须知县、知府和提学使、布政使、巡抚等各级官员批准。就连有的举人入京赶考半途生病返回,次科是否发放川资这样的事情也要请示县令批准并照会宾兴局发给。对宾兴经费管理,则要求做到“处处存案可查,事事呈帐可稽”[27] ,每年的宾兴帐目要经县、府两级审核。这种审核并不是简单的走过场,如光绪元年六月临江知府在头年宾兴典帐目上批示说:“至现在质铺事宜,应遵省章办理,则一切费用,自当简益求简。兹据折开各伙奉钱,每年将及一竿,未免过浮。该生等公同经理,责有攸归,此后务须随时随事,力求撙节,不可漫无限制,诸多靡费。”可见态度较为认真,监控较为严密。

调解矛盾,决定是非。宾兴事务,涉及多方面的利益,矛盾很多。“库款公项,银钱进出,责任匪轻,稍不位置,不能转运。每逢散给,经理实难,人心不齐,贤愚各判,稍不如意,遽加怨望,或匿名揭贴,或无影飘射,种种谤讪,无所不有。”[28] 特别是宾兴之起,主要靠湘潭药商和东乡人,故宾兴局绅5人中,有三人出自东乡(罗仰伊、杨逢泰、杨熙露),宾兴活动中多年来一个主要矛盾,就是东乡和其他各乡及临江人士之间的对立。宾兴伊始,局绅人选即“各乡意见不符”,其后东乡士绅掌握宾兴典业务,陈道南因不得插手,多次求退。又在光绪十二年直接向巡抚德馨上禀,提出要在临江增开一当,分宾兴典资金经营之,并要“向四乡中添举数正绅,会同经营”[29] 。此事引起轩然大波,河东、西士绅分为两大阵营,互相上书攻扞,最后还是由知府裁定并报巡抚,决定不增新质,而将宾兴剩余公款发给樟树和东乡的其他典铺生息。这种河东、西之争的实质,是夺取宾兴控制权和相应利益,其一直延续到20世纪40年代,且东乡对宾兴的控制似乎也一直没有改变。在重重矛盾冲突中宾兴之所以得以维系,官府的调解和控制是重要的因素,正所谓“蒙各宪极力维持,屏绝浮言,始得保存。”[30]

维护法纪,查办舞弊。随着清江宾兴活动的,“近科以来,有冒领之弊,愈混愈多,愈出愈奇。”[31] “顶替考遗,弊端滋甚。有一人顶替一次者,有一人顶替两三次者。现仅查出六十余人。”[32] 光绪十一年七月二十八日,一班顶替的秀才在省城大闹,围攻放款的宾兴首事,强迫发钱。而这些舞弊事件,均与府、县学吏有关,他们相互串通,从中分肥。经府、县严饰,府、县两学乃将有关人员送县关押,判处将首犯张茂枷号两月,黄勤枷号一月,逐日带往府前示众,一月后黄勤杖一百发落。舞弊之风,为之稍息。

由上述可见,清江县宾兴活动中官方的作用是至关重要的。这不仅是指没有官府的支持和监督,象宾兴这样的地方公共事务很难长期维系和发展,更重要的是,各级政府事实上已经将宾兴事务纳入了日常行政之中,把本来是民间或社会自发建立和开展起来的公共组织和活动变成了国家严格控制下的准政府组织和行为。《全集》收入的文件,主体是官府和宾兴局之间的大量谕、札和禀贴,社会组织和成员间横向的文书很少,正是这一事实的必然体现。

导致官府对宾兴活动严格控制的原因,除了科举作为传统时代政治和文化生活中的重大事件,必然受到各级官府的较多注重外,还由于有多种公共活动特别是和官方行政有紧密关联的公共活动被纳入清江县宾兴过程之中。宾兴首事的职责中,一开始就有“兼办樟镇保甲”之事;[33] 宾兴经费还要支付县茶课局的经理奉钱、解银、税银等。茶课本为萧江书院茶课经理所征收,盈余供书院膏火,不足即由宾兴经费中“拨钱添补”。光绪十年七月县令批文曰:“历年来茶课收不敷用,均有宾兴凑拨,钱既动于宾兴,事即并于宾兴。故宾兴首事办宾兴公事,合而为一”,此事遂归并到宾兴之中。类似的还有付水龙局存款息钱等许多方面。宾兴首事之一陈道南在禀帖中曾说到:

“查生经理事件,章山书院、萧江书院、宾兴质铺、府城水龙、四隅义学、清江茶课、尸场使费、西城育婴、保甲,其余府县仓积谷、考棚、城垣不时修理各处,奉有札谕,均须投照料,实属繁杂,精力难支。”

“向在城局办理公事,除宾兴外,所有修理府、县两学宫,府谯楼,章山书院,考棚,城垣,河岸,各庙宇等处,或一手经理,或同事二人,十余年来,以一身支理地方公事。”[34]

宾兴事宜范围扩大到如此广泛,宾兴局和宾兴典实际上变成了地方公共事务的关键机构和支柱。在此情况下,官府对其加以严格控制是毫不奇怪的。

还要提及,和清代江西许多地方一样,清江官府一直有公款派典生息的习惯。“本籍之赡书院,给考费,防荒歉,养穷黎,全赖向存公费,寄典生息,以资分俵。”如临江府所在的临江镇崇德典,向有省、府所存公款21000余两,每年生息约在400两以上,用于积谷、育婴和修建文风塔等。光绪十二年,“因领库款大重,缴息维艰,欲作停质,自愿出顶,”[35] “同伙多不愿开”。所以,宾兴典多有宾兴以外的公款存放,而当宾兴典资金较丰,特别是东乡以外各乡绅士纷纷要求在临江再开一典生利时,知府同意“择公项较轻者”酌派于县内的同发、公顺和、宝兴三质生利(各五千串,月息一分。同发另五千串,年息一分)。当铺是官府的重要剥削手段和来源,这也是官府对宾兴典和宾兴局特别重视的因素之一。

五、 几个问题的简要讨论

1、清代后期清江宾兴活动的,是商、绅、官几方面共同参与与合作的结果。三者在发起、推动上共同努力,各致其功,但商人在资金支持上贡献较大,士绅主要是下级士绅具体负责管理,而官府则通过严格监督和控制,保证了宾兴的持续发展。仅仅强调某一个群体在宾兴活动中的决定性作用,恐怕都是不恰当的。正是由于目标一致而又各有贡献,清江宾兴才得以不断发展,并成为稳定地方社会,巩固传统社会秩序的因素。国家权力和民间力量互相合作,彼此依存,而非分立和对峙。这一现象,取决于并反映了其时清江和整个江西和社会结构的基本框架和特征。

2、官府对宾兴活动控制之强,应特别予以重视。有研究者说:“清中晚期,江西此类乡会田逐渐脱离了又县衙或学师管理的官府控制,转由乡绅自主管理”,甚至说“宾兴基金完全民间化”,“官方退居监督者地位”[36] ,这一说法不能成立。不仅如此,过分强调清代后期商人和士绅在城镇公共领域中地位的上升,忽略国家在其中仍具有强势的作用,至少在江西省的范围内可能仍值得斟酌和深入研究。学者梁其姿先生在所著《施善于教化:明清的慈善组织》一书中指出,明清慈善组织的意义在于调整政权和社会关系,国家和社会力量在这个“公共范围”内找到了平衡。这一分析,在一定程度上是适合清江宾兴活动的,但无论如何,清江宾兴活动中看来并不存在明显的独立于国家的自治性。

3、关于“局”的问题。清代城乡的局与会,常常混淆不清。局或名会,会亦称局。如本文集中研究的清江县宾兴局,也有称为宾兴会的情况。如裴汝钦《詹詹言 Ÿ 清江县宾兴》:“爰立公会,名曰宾兴。”但仔细分析,二者之间还是有重要区别的。会在明清时期内容形式千差万别,但大体上较多属于非官方组织[37] ; 而就局而言,王朝或政府机构内设立的各种局自不待说,即使在城乡所设之局,也多属为官府办事服务的机构,如团防局、团局、练局、会防局、保卫局、利济局、药局、医局、垦局、教养局、捐局、粜局、赈局、议局、志局、火龙局等等均是,而和民间大量存在的会社组织在性质和管理体制上颇有不同[38] 。正因此,清江商人在湖南湘潭的宾兴组织只称会或堂而不名局,而清江的宾兴局只是偶尔才被称为会。当然,城乡诸局的成员,多为乡绅而非官僚,使之与国家机构中的局有所不同,但从清江县宾兴局的例子可以看出,其是清代地方政府的外延机构,是一种准政府组织,是国家控制基层社会的工具。在很大程度上,它还不能成为社会的中间体组织。因而到民国时期,局正式演变成为县政府中的一级机构,绝非偶然。所以,局是清代国家与地方关系演变过程中的值得注意的问题

注释

[1] 本文是笔者主持的江西省社联课题《明清时期江西樟树经济与社会研究》的组成部分之一。课题研究中,我的研究生罗辉做了大量的工作,并写成硕士学位《清代清江商人研究》(1999年油印本),本文对该文有所。另外,承江西省著名的藏书家王咨臣先生及其公子王令策先生提供《清江县宾兴全集》和《清江县宾兴征信录》二书,本文的研究才成为可能。特此说明,并致谢意。

[2] 参毛晓阳:《清代江西乡绅助考活动研究》,江西师范大学历史系研究生论文(1999年油引本)。此文对江西各地宾兴活动研究较为深入,颇有价值。

[3] 《清江县宾兴全集》(以下简称《全集》)德序

[4] 《全集》卷三,《陈道南上禀》。

[5] 同治九年《清江县志》,《形胜》。

[6] 钱时雍:《陈佑达传》,《钱寄圃文集》,乾隆刻本。

[7] 同注6

[8] 《全集》吕序

[9] 裴汝钦:《詹詹言》,《清江宾兴会》,1930年南昌铅印本。

[10] 同注9

[11] 《清江县宾兴典征信录》,1933年。

[12] 罗辉:《清代清江商人研究》

[13] 陈汝修:《青年时期在故乡的一段经历》,《清江文史资料》第一辑。

[14] 《清江县宾兴典征信录》,1933年。

[15] 罗辉:《清代清江商人研究》

[16] 张秀文:《湘潭药材行史话》,民建湘潭市委、湘潭市工商联主编:《湘潭市工商业联合会史稿》第166页。

[17] 2001年8月23日笔者对湘潭市工商联名誉主席杨则敬(74岁)访谈记录。

[18] 有关本次事件的详情,请看Peter C.Perdue: Insider and Outsider:the Xiangtan Riot of 1819 and Collective Action in Hunan, Modern China, April 1986; 另笔者:《利益与秩序:嘉庆二十四年湖南省湘潭县的土客仇杀事件》,待刊。

[19] 《全集》卷二,《清江县正堂胡谕》,同治十二年七月十三日

[20] 《全集》卷二,《合邑武试生童再乞公恩禀》,同治十三年二月初十。

[21] 《全集》卷一,《宾兴典章程》

[22] 《华商联合报》第十二期

[23] 《全集》王之藩(时任临江知府)序

[24] 《全集》卷三,《宾兴首事上禀》,光绪十年五月十五日。

[25] 《全集》卷四,《清江知府王札清江县》,光绪十二年五月十八日。

[26] 转引自余涛:《清代南昌慈善事业研究》,南昌大学历史系研究生论文(2001年油印本)。

[27] 《全集》卷三,《陈道南上禀》。

[28] 《全集》卷三,《宾兴首事上禀》,光绪九年三月二十六日。

[29] 《全集》卷三,《陈道南上禀》,光绪十二年三月二十四日。

[30] 《全集》卷三,《宾兴首事上禀》,光绪九年三月二十六日。

[31] 《全集》卷三,《宾兴首事上禀》,光绪八年六月。

[32] 《全集》卷四,《宾兴首事上禀》,光绪十一年八月十一日。

[33] 《全集》卷一,《罗仰伊恳赏卸事禀》。

[34] 《全集》卷三,《陈道南上禀》

[35] 《全集》卷三,《陈道南上禀》,光绪十二年三月二十日。

[36] 毛晓阳:《清代江西乡绅助考活动研究》。

[37] 参拙作:《明清时期江西社区中的会》,《社会经济史研究》1998 年第1期。

[38] 再举一个江西的例子:根据余涛《清代南昌慈善事业研究》所述,清代南昌已知有慈善组织32个,以会、堂命名者最多,会多为民办,堂或官或民。而名局者只有3个,为育婴局、牛痘局和体仁局,全为同、光时期官办。

下一篇:丁戊奇荒述略