丁戊奇荒述略

“光绪三、四年大□”,即1877—1878年发生在大地的特大灾荒,是用“丁戊奇荒”这样骇人的字眼载入史册的。(“丁戊奇荒”,又称“丁丑奇荒”,主要是发生在丁丑、戊寅两年。见张之洞:《张文襄公全集》奏稿卷三。)这场一百年前的大灾荒,是中国上最大的灾荒之一,灾害极其严重,对当时整个社会生活和以后历史都有十分深刻的影响。它对研究清史、近代史、史以及灾荒史来说,不能不是一个值得重视的课题。

“丁戊奇荒”起于光绪二年(1876年丙子),止于光绪四年(1878年戊寅),光绪三年(1877年丁丑)最严重,连续了三年。这时是在外国资本主义侵略势力发动两次鸦片战争之后,是太平天国农民大起义、捻军起义和少数民族起义失败之后,中外反动派已经勾结起来,开始在中国建立起半殖民地半封建统治秩序,也正是清政府的所谓“同光中兴”的开始阶段。就在这“一大变局”的时期,年幼的光绪载□承继早已腐败了的清王朝的皇位。光绪可能是历史上最不幸的君主,他刚刚上台,一场伴随着人祸而来的特大天灾,便迎面扑来。

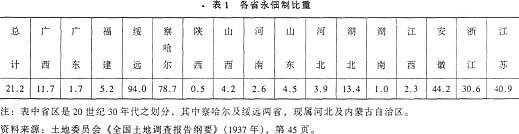

1876年春夏两季,南方沿海各省由于雨量过多而遭到水灾,广东、福建两省最为严重。同时,长江以北各省普遍干旱,广大地区夏秋两收完全受到破坏。次年,即光绪三年,北方九省大部分地区再次遭到更严重的旱灾,很多地方又发生蝗、雹、疫等灾情。这次大灾荒延续到1878年,直隶等一部分地区拖到了1879年。据不完全统计,仅山西、河南、直隶、山东四省,1876年就有181个县受灾,1877年为274个县,1878年达285个县。(李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第734页。)这次灾害,最严重的是山西、河南、陕西、直隶、山东的旱灾,其次是湖北、安徽等一部分地区的水旱灾害和广东、福建的水灾,南方其他地区和长城以北还获得了较好收成。在这连续三年大灾荒里,受到天灾严重袭击的饥民达二亿人口,占当时全国人口的半数。死亡于饥荒和疫病者一千万左右(也有人分别估计为九百万、一千三百万人),从重灾区逃荒外地的人数达到二千万以上。(参见《光绪东华录》中华版第1册;马士:《中华帝国对外关系史》第2卷;《东方杂志》第26卷第5号等。)仅山西一省一千六百万居民中,就死亡五百万人,还有几百万人口逃荒或被贩卖到外地。(马士:《中华帝国对外关系史》第2卷,第340页。)

在旧中国,每遇较大灾荒总是“饿殍遍野”,“十室九空”,“赤地千里”。“丁戊奇荒”发生在半殖民地半封建制度和腐败反动的清王朝统治下,灾情更为严重,灾区一片凄惨景象。请看:

山西 1877年山西巡抚曾国荃向清政府奏报:“晋省迭遭荒旱,……赤地千有余里,饥民至五六百万口之多”,“树皮草根之可食者,莫不饭茹殆尽。且多掘观音白泥以充饥者,苟延一息之残喘,不数日间,泥性发胀,腹破肠摧,同归于尽”。“询之父老,咸谓为二百余年未有之灾”。(李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第741页。)王锡纶在《丁戊奇荒记》中写道:“山西无处不旱,……被灾极重者八十余区(县),……饿死者十五六,有尽村无遗者。”(李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第742页。)清政府派往山西赈济的大员阎敬铭在报告中也说:“奉命周历灾区,往来二三千里,目之所见,皆系鹄面鸠形;耳之所闻,无非男啼女哭。枯骸塞途,绕车而过,残喘呼救,望地而僵。统计一省之内,每日饿毙者何止千人。”(《光绪朝东华录》中华版第1册,总页514。)

河南 1877年12月7日《申报》登载:“今岁豫省之灾,亦不减于山右(指山西),……灾黎数百万,几有易子析骸之惨”。(李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第744页。)次年,袁保恒奏议中说:河南“成灾七十二处(县)之多,通省核计,已十分之七。受灾之重,为二百数十年来所未有”。灾民“不得不逃亡四出,扶老携幼,号泣中途,带病忍饥,踉跄载道”。(李文治编:《近代农业史资料》第1辑,第744—745页。)

直隶 河北省从1878年延续到次年九月的荒旱,致使“保定以西,河间以南,旱蝗相乘,灾区甚广。……春间犹采苜蓿、榆叶、榆皮为食,继食槐柳叶,……大率一村十家其经年不见谷食者,十室而五;流亡转徙者,十室而三。逃荒、乞丐充塞,运河官道之旁,倒毙满路。”(《张文襄公全集》奏稿卷一。)到河间放赈的一个官员在日记中写道:“年青的人们被出卖,特别是女子被带到南方去。……儿童样子最为可怕了——只剩下枯干的皮包骨头,肚子膨胀(他们的食物是杂草和树皮),面色青黝,两眼发直。”有些人“竟在领受赈济的动作中倒死在地下”。(马士:《中华帝国对外关系史》第2卷,第340页。)

陕西 《申报》于1877年10月3日登载:“秦中自去年立夏节后,数月不雨,秋苗颗粒无收。至今岁五月,为收割夏粮之期,又仅十成之一。至六七月又旱,赤地千里,几不知禾稼为何物矣。……饥民相率抢粮,甚而至于拦路纠抢,私立大纛,上书‘王法难犯,饥饿难当’八字。……粮价又陡至十倍以上。”(李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第746页。)

……

上述史料只是从同类大量资料中选择出来的几例,从这里已经不难看到那幅重灾区凄惨绝顶的图景了。

究竟是什么原因引起这场特大灾荒呢?

简单地把灾荒归结于社会原因,那当然是不妥当的。这次大天灾首先是现象的反常引起的。北方经常出现旱情,但连续三年大面积的奇旱还是罕见的。然而,天灾又恰恰是和人祸相伴随,吃人的社会制度必然造成吃人的天灾。“丁戊奇荒”严重到如此程度,不能不深刻反映当时农业生产力遭到破坏的状况。那时社会制度反动,农业落后,生产力低下,农民极端贫困,不可能有控制自然灾害的能力;反动统治者只知搜刮掠夺,并不关心防灾抗灾的建设,乱伐森林,水土流失,水利长期失修,这就极大地加重了自然灾害的严重性。“丁戊奇荒”,就河北省来说,就是由于“河务废弛日甚”。“凡永定、大清、滹沱、北运、南运五大河,又附丽五大河之六十余支河,原有闸坝堤埝,无一不坏;减河引河,无一不塞。”(李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第717—718页。)全国也是如此,当时有名的改良派思想家王韬正确指出:“今河道日迁,水利不讲,旱则赤地千里,水则汪洋一片,民间耕播至无所施。”(王韬:《□园文录外编》卷一。)反动统治阶级不但不能采取有效办法积极救灾,反而趁火打劫,更直接地制造了饥荒。

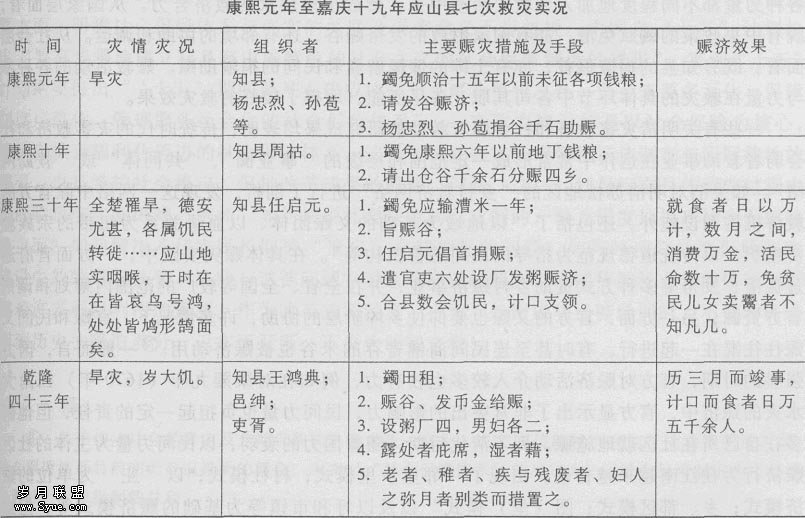

清王朝认为救灾“首曰诚祈”,把“拈香祈雨”、“设坛祈祷”等愚昧活动用来自欺欺人,做为“第一要务”。虽然也采取若干“开仓平粜”,设立粥厂,“以工代赈”,“捐廉(停俸、减俸)救荒”,“捐输(卖官)赈灾”,“收买蝻子(蝗虫)”等措施,但收效甚小,却有利于地主官绅进一步掠夺压榨饱受饥荒苦难的灾民。清政府注意的是灾荒影响税收和它的统治,并不关心广大灾民的死活。反动政府为了多征二十倍的田赋,竟允许种植鸦片。这次灾情最重的山西、陕西,都是种植鸦片很多的省份。1877年山西省耕地面积约为530万亩(当时全国耕地约八亿亩),有60万亩好地种鸦片,占九分之一强。难怪山西巡抚曾国荃说:“此次晋省荒歉,虽曰天灾,实由人事。自境内广种罂粟以来,民间蓄积渐耗,几无半岁之种,猝遇凶荒,遂至可无措乎。”(李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第60、457-459、462-463页。)继任山西巡抚张之洞也指出:“丁戊奇荒,其祸实中于此”。“垣曲产烟最多,饿毙者亦最多。”(《张文襄公全集》奏稿卷三。)户部官员为了每年额外得到三万两所谓“饭银”,一再拒绝御史们“暂停以粮酿酒”的要求。而当时仅直隶一省每年酿酒就消耗粮食几百万石。(《光绪朝东华录》第1册,总页570-571。)清政府面对严重灾情,仍以“已有定例”为名,不肯缩减宫廷的庞大开支,继续筹巨款大修西太后的颐养宫殿,修建同治皇帝皇后的陵寝,还向各地采办各种奢侈品。言官们对此多次谏阻,都遭到“著毋庸议”的严词拒绝,甚至“传旨申斥”。

灾民身陷绝境,纷纷倒毙,而封建官僚们仍然作威作福,欺压百姓。礼部尚书恩承等去四川由晋陕灾区过境,地方政府“虽人夫死亡,车马倒毙,(仍)百计备支,不敢缺少”,可是这位尚书大人“行至晋境,每处常带轿夫,杂费折钱百数十千;门包零费,银数百十两;酒席折价外,又用燕菜烧烤及海菜多桌;大车轿车四十余辆,驿马民马六十余匹。合计一日尖宿之费,官供民派,需银千数百两”,仍不满足,竟然“需索杂费,闹至县署!”(《光绪朝东华录》第1册,总页758。)在那黑暗腐朽的封建官僚体制下,尚书承恩的恶行能是个别事例么?他们完全不顾广大灾民在水深火热之中,只能加重灾情!

饥荒是人民的灾难,又是豪绅、贪官、奸商、高利贷者大发横财的良机,有所谓“一欠等三收”。地主豪绅借机兼并土地;贪官“吃灾卖荒”;高利贷者“越境放债,贱准地亩”;奸商“囤积居奇,操纵粮价,致使粮价暴涨数倍、十数倍不止。”(皆见《近代农业史资料》第1辑,第534—538、547—563、594页。)他们还趁灾民危难之机,与人贩子勾结起来,大批贩卖人口,仅灵邱县县衙的登记簿上,“就有十万以上的妇女和孩童被出卖了”。(1878年Pere de Marchi的《饥荒报告》,引自《中华帝国对外关系史》第2卷,第340页。)

落后,固然影响了粮食运入灾区,但是当时各省之间也不可能有统筹全局、互相协作、支援灾区的风格。河南当局曾得到朝廷允许,向产米多的江苏省请求借几万石义仓陈米。江苏的官绅们经过“反复筹议”之后,答以“万难借拨”,仅仅拿出二万两银子捐款,搪塞了事。(《光绪朝东华录》第1册,总页570-571。)

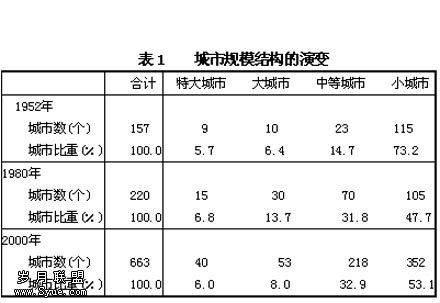

外国资本主义在华侵略势力,不会放弃利用中国人民这次灾难,进行侵略活动。本来发生“丁戊奇荒”,就是和外国资本主义日益加深侵略分不开的。灾情发生后,他们又大肆活动,不仅外国教堂贱买土地,拐骗人口,并且各国利用清政府国库涸竭,力图对它借贷,以便充当大债主,进一步控制中国的财政。(马士:《中华帝国对外关系史》第2卷,第341-342页。)同时,外国侵略势力开始将洋米洋面倾销中国。1867年我国始有洋米进口的记载,“丁戊奇荒”时洋米进口已达到一百万公担,价值一百六十万海关两。不久面粉也开始大量进口了。中国是世界上产粮最多的农业大国,但在帝国主义和封建势力的统治下,粮食进口却越来越多,到1933年已达到三千五百万公担以上。显然,光绪三、四年这场大灾荒,是粮食由出口而转为大量进口的关键。(李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第773—774页。)粮食和其他商品进口增加,由于大灾荒而使农产品和有关原料出口减少,中外贸易发生了新的变化(根据《光绪朝东华录》第1册光绪2、3、4、5年统计列表。):(附图)

上表清楚说明,“丁戊奇荒”之前,出口远多于进口,出超达一千余万两;大灾荒改变了中外贸易状况,出口锐减,进口增加,入超近一千万两,灾荒前后呈鲜明的对比。

“丁戊奇荒”发生后,封建统治阶级和外国侵略势力不但没有减轻灾情,反而加重了灾情,造成了灾民的大灾难,使灾区失去了生机。

在天灾人祸的巨大压力下,灾民不得不起而反抗。毛泽东同志指出:“在外祸、内难、再加天灾的压迫之下,农民广泛发动了游击战争、民变、闹荒等等形态的斗争。”(《毛泽东选集》第1卷,第146页。)前面所谈到的陕西灾民抢粮活动和举起“饥饿难当”大旗的民变,就是这种反抗斗争。这类斗争在各地都不断发生。但是,“丁戊奇荒”并没有形成大规模的农民起义,由于饥荒奇重,上千万人口死亡,活着的灾民不得不四处逃荒。皖北灾民逃向扬州一带,山西、陕西灾民逃亡西北蒙古地方,山东、河北等地灾民大量向东北逃荒。据《申报》记载,1876年9月仅由山东到牛庄的难民,一天就超过八千人。(李文治编:《近代农业史资料》第1辑,第935页。关外移民的高潮就是始于19世纪70年代。)灾民大批逃到边疆地区,冲破清政府的封禁,对边区开垦起了重大作用,但对灾区恢复生产却带来了更大的困难。

在旧中国,灾后必荒,“灾”与“荒”结下了不解之缘。大灾过后,1879年曾国荃奏报中说:山西“频年荒旱,疫疠盛行,民人或什损六七,或十死八九。迄今市廛阒寂,鸡犬无闻,高下原田,鞠为茂草。”许多地方“率皆黄沙白草,一望弥漫,考察地利,断难招复承种”。(《中国近代农业史资料》第1辑,第667、937页。十年后,1888年一个在山西的外国传教士巴格纳尔(Rev.B.Bagnall)的报告中还这样指出:“山西省自1877年大饥荒以后,尚未完全复原。有些县份的若干乡村,只有一户至二十户人家;而过去曾经有过几十户人家住在自己的家乡。”(《中国近代农业史资料》第1辑,第649页。在解放前的中国,几乎没有抗灾能力,灾后恢复生产、重整家园也是十分艰难的。

“丁戊奇荒”和产生它的腐败社会制度早已成为,但是没有强大的社会生产力,没有先进的技术,没有社会主义化,仍然不能从根本上摆脱灾害的威胁和袭击。这是历史的结论。